di Barbara Bedin

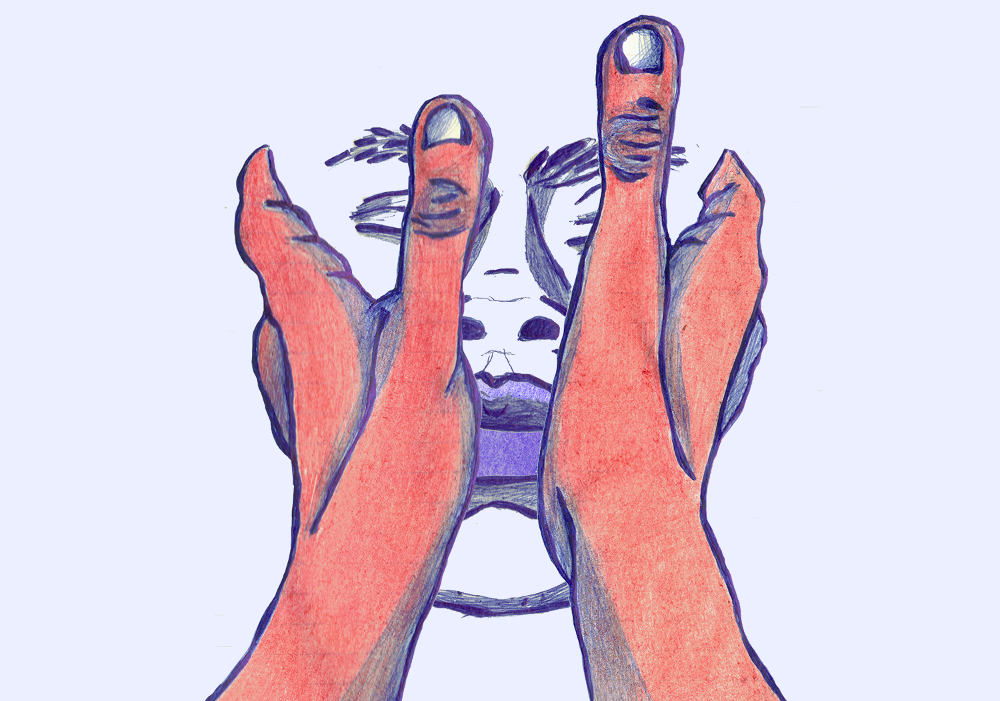

Copertina: Giulia Laino

Mi chiamavano “Il Bello” ma l’ho saputo solo dopo quando, di bello, non avevo più niente. Da bambino avevo i capelli castano chiaro, nelle foto della colonia estiva ero l’unico con i boccoli, mi scendevano lungo i lati del viso fino a toccare le spalle, sembravano finti. Era uno dei motivi per i quali mi chiedevano di assistere i preti che celebravano messa, sembravo un angelo. Avevo dieci anni e da quattro ero già all’Istituto, c’ero finito perché era l’unico posto per quelli come me: gli orfanisordi, tutto attaccato, come diceva Suor Clelia incollando la lingua contro il palato. Non ho mai saputo quale fosse stato il motivo del mio abbandono, ho sempre pensato che per lasciare un figlio servisse molto coraggio e tanta disperazione, ché quando pensi a te, da bambino, pensi sempre in grande. Era stata proprio lei, Suor Clelia, ad accompagnarmi all’Istituto all’inizio di settembre, giusto in tempo per l’inizio della prima elementare. Mi aveva preparato i vestiti e gli asciugamani dentro una valigia di cartone, su tutti aveva cucito un rettangolo di stoffa con ricamate le mie iniziali a punto e croce: BA, Bruno Acquistapace. La sera prima della partenza mi aveva accarezzato la testa fino a quando mi ero addormentato, era rimasta anche se ci avevo messo un bel po’. L’indomani, sul treno avevamo giocato a contare le macchine rosse che vedevamo dal finestrino, avevamo mangiato i panini al latte con l’uvetta, i miei preferiti. Eravamo andati a piedi dalla stazione dei treni all’Istituto, mi stringeva la mano fortissimo, pensavo non l’avrebbe lasciata più.

All’Istituto ci aveva accolti Don Remigio, non so cosa raccontasse a Suor Clelia finché ci accompagnava a visitare le classi, il refettorio, il cortile e la stanza dove avrei dormito. La camerata era grande, i letti in ferro, le lenzuola bianche con la riga azzurra sul lato destro e la coperta di lana cotta marrone. Di fianco a ciascun letto c’erano un comodino su un lato e un armadietto alto, di metallo, sull’altro. Don Remigio aveva indicato il primo letto vicino alla porta e, a seguire, me, in modo da rendere l’unione inequivocabile. Suor Clelia aveva appoggiato la valigia sul letto, appeso la mia giacca dentro l’armadietto e sistemato i miei vestiti; sull’interno dell’anta di metallo aveva attaccato una nostra foto scattata all’orfanotrofio. Una volta svuotata la valigia mi era mancato il fiato. Don Remigio, appoggiandomi una mano sopra la testa, aveva indicato la porta e aveva mimato il gesto della forchetta che si avvicina alla bocca: era ora di andare a pranzo. Avevamo sceso le scale e accompagnato Suor Clelia all’uscita. Davanti al portone, Don Remigio le aveva stretto la mano e le aveva detto ancora qualcosa. Prima di andarsene, Suor Clelia mi aveva abbracciato forte e mia aveva posato nel palmo della mano un pezzo quadrato plastificato. Era una foto della Madonna che cullava Gesù, dietro c’era scritto: Proteggi Sempre.

Don Remigio mi assegnò a Don P., avrebbe pensato lui alla mia istruzione dovevo solo fare come mi insegnava, dovevo essere obbediente. I bambini disobbedienti, Dio, non li vuole. Io cercavo di fare del mio meglio, ma mi mancava Suor Clelia. Certe notti sognavo che moriva e mi svegliavo che avevo bagnato il letto. Gli altri compagni mi prendevano in giro, ridevano, indicavano la macchia bagnata sulle lenzuola, poi si pinzavano il naso con le dita. Io aprivo l’armadietto e guardavo la foto mia e di Suor Clelia e iniziavo a contare con la mente: uno, due, tre, tornerò da te; quattro, cinque, sei, con te per sempre rimarrei; sette, otto, nove, arriverò anche se piove. Una volta la macchia era così larga che avevo contato fino a quarantadue.

Poi, finalmente, erano arrivati i nuovi e io avevo smesso di essere l’ultimo. Anch’io passavo in rassegna i più piccoli, gli legavo i lacci delle scarpe, gli mettevo la pasta dentifricia sotto il naso mentre dormivano.

Don P. mi difendeva sempre, indipendentemente dal fatto che avessi subito o provocato. Mi consolava o mi sgridava dietro il coro, che era sempre vuoto, ché di noi non cantava nessuno. Quando ero triste mi faceva un sacco di carezze e, quando lo era lui, mi chiedeva di fare a cambio prendendomi le mani. Quando mi sgridava, invece, mi portava nell’orto o nella cripta sotto la sacrestia. Capivo che era arrabbiato perché si gonfiava in viso e anche sotto la tunica. Aveva un libricino piccolo dove c’era un disegno del diavolo, lo indicava e poi puntava il dito verso di me: tu, tu, ce l’hai dentro, capito? Poi mi prendeva sulle ginocchia e scrollava la testa, non ti preoccupare, significava, io so come tirarlo fuori e farlo smettere di farti stare male; mi tirava giù gli angoli della bocca con le dita, poi li rialzava. Mi faceva spogliare perché il diavolo è furbo e Don P. doveva essere sicuro che non si fosse attaccato ai vestiti; poi tastava con le mani dappertutto per stanarlo. Qualche volta veniva a prelevarmi di notte, e mi portava in camera sua: Al buio il diavolo diventa più forte e non bastano le mani a spingerlo via, faceva il muscolo con il braccio indicando il disegno del diavolo. Quando mi riportava in camerata, mi accompagnava vicino alla porta ma non entrava mai, mi dava una tavoletta di cioccolato e mi accarezzava la testa, metteva l’indice dritto davanti alle labbra in segno di silenzio e poi lo puntava verso i miei compagni che dormivano, ma io lo sapevo già che non dovevo far capire agli altri che avevo il diavolo dentro. Prendevo la tavoletta e camminavo verso il mio letto: uno, due, tre, tornerò da te; quattro, cinque, sei, con te per sempre rimarrei; sette, otto, nove, arriverò anche se piove.

In estate, quando ci spostavamo nella colonia di Cervia, venivano anche preti stranieri a trovarmi. Credevo fosse perché negli altri paesi c’erano formule diverse e, provandole, sarei guarito più in fretta. Però in colonia non mi piaceva andare, non c’erano più orari e tutto era scombussolato, poteva capitare che venissero a prendermi anche di mattina e che dovessi spogliarmi davanti a preti nuovi, come Don C.

Don C. venne a trovarmi in colonia per quattro estati di fila, poi dovette andare in Argentina a guarire altri bambini. Il diavolo era dappertutto. Lui mi costringeva a confessarmi anche se io non avevo niente da dire. Dio non ci ha dato la bocca solo per parlare, mi scriveva su un foglio. Io stringevo la tessera della Madonna che mi aveva regalato Suor Clelia, sul retro ormai si leggeva solo: r eggi Sem e.

A quindici anni ero riuscito a scappare, non ricordo nemmeno come. Ricordo solo che mi ero svegliato nel fienile di una casa di campagna, gli occhi lucidi fissi in un punto che non era lì, la bocca spalancata e secca. Il contadino che mi aveva trovato si chiamava Paolo, mi aveva fissato di lato, non credeva potesse esistere uno spavento più grande del suo e il forcone gli era sgusciato dalle mani. SCIANG era il rumore che fanno le cose di ferro quando cadono a terra, l’avevo letto su un Topolino qualche anno prima. È un rumore forte, è un rumore che, se non sai che arriva, fa spavento. Ma io non mi ero spaventato, non mi ero nemmeno voltato. Nel ballo di pochi secondi il forcone era tornato nelle mani del contadino che lo agitava davanti a sé urlando: Chi sìto? Cossa ti vòl? Quanto abbiamo riso nelle sere umide e fredde degli inverni che vennero ogni volta che il Sig. Paolo raccontava quel momento mimando il suo scatto di allora e l’ondeggiamento con cui brandiva il forcone contro di me. Dopo, non so se per lo spostamento d’aria o per le vibrazioni che salivano da terra, finalmente mi ero girato. Un po’ per paura di essere colpito, un po’ in segno di resa mi ero buttato a terra e gli avevo consegnato un foglio sul quale c’era scritto quello che serviva. Il Signor Paolo mi aveva restituito il foglio dopo averci scritto sopra: Puoi rimanere a aiutare.

Ero rimasto molti anni. I campi da coltivare erano tanti, le stagioni sulle spalle pesavano come sacchi di cemento e i geloni sulle mani lo costringevano a fermarsi spesso quando zappava. Il contadino era sposato. La moglie aveva capelli neri, paura dei temporali e il ventre cavo. Se ci appoggi una mano sopra puoi sentire l’eco del dolore, mi aveva scritto un giorno che pioveva acqua anche da sotto e il pane sapeva di ruggine. Aveva cucito per me un materasso di fieno e lana grossa, lei e il marito lo avevano appoggiato sopra tre assi di legno sul pavimento della stanza che avrebbe dovuto ospitare i figli che non erano mai arrivati. D’estate sedevamo sotto la tettoia del fienile, lei scuciva il lenzuolo e rifaceva l’imbottitura cambiando il fieno e riassestando la lana dopo averle fatto prendere sole e aria. A me sembrava impossibile che qualcuno mi offrisse qualcosa senza volere pezzi di me in cambio. Non ho mai detto al Sig. Paolo e a sua moglie che non sarei mai potuto tornare intero. Ero grato di avere finalmente un posto dove potevo lasciarmi sparpagliato in giro senza temere di non riconoscere più le parti di cui ero fatto.

Ho saputo degli altri da un articolo sul giornale. Qualcuno di noi aveva confessato. Da allora ci troviamo una volta l’anno, camminiamo silenziosi dall’inizio della via al portone dell’Istituto davanti al quale ci fermiamo a guardare in su, verso le finestre.

Don P. è ancora lì. Mi chiedo se ogni settimana, ricevendo dal postino il pacchetto con dentro la tavoletta di cioccolato, riesca a contare i passi tornando nella sua stanza. Uno, due, tre, tornerò da te; quattro, cinque, sei, con te per sempre rimarrei; sette, otto, nove, arriverò anche se piove.