di Andrea Herman

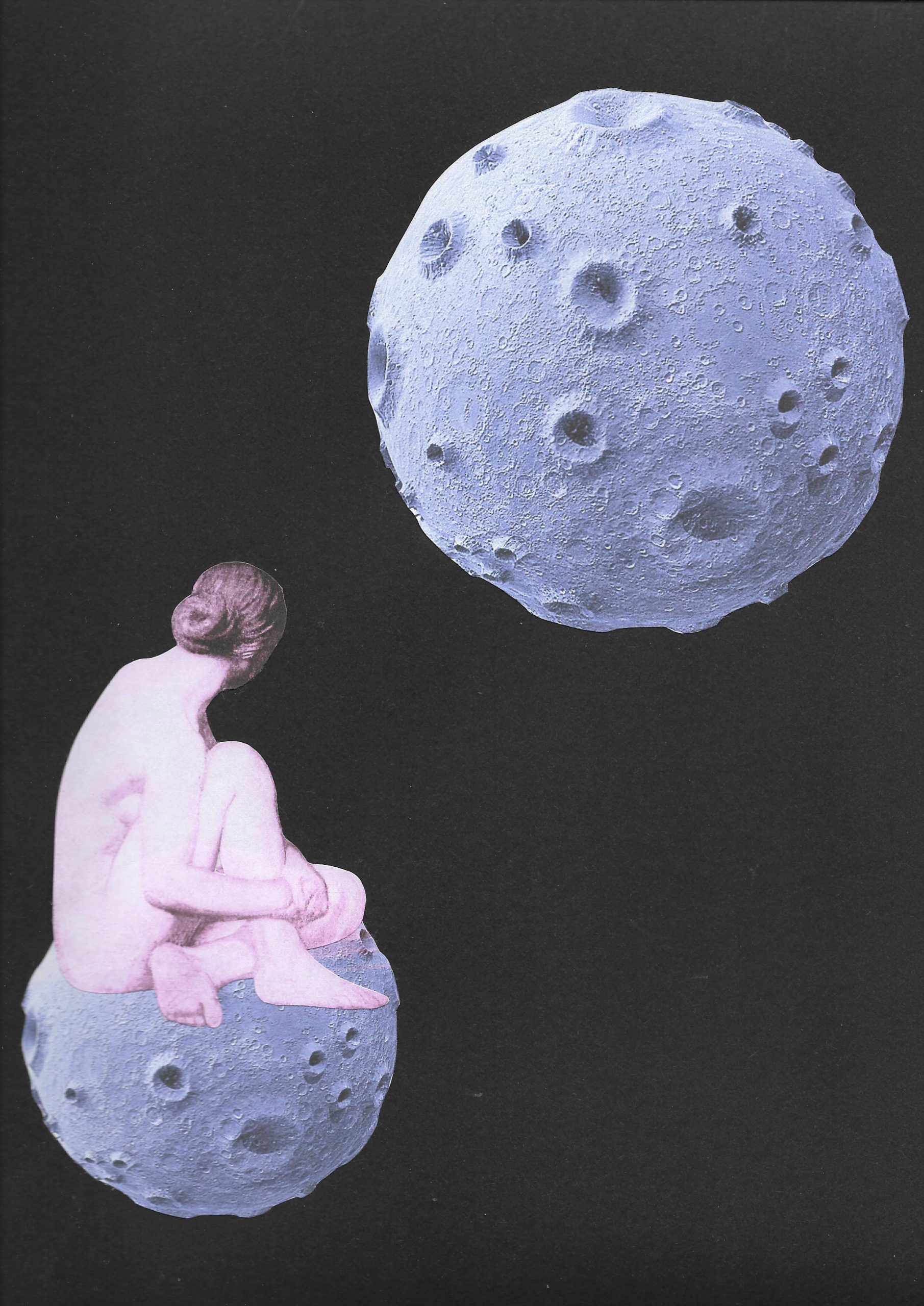

Copertina: Ottavia Marchiori – To the moon and back

Congedo l’ultima amica. Si è trattenuta più a lungo degli altri.

«Ti chiamo appena arrivo a casa», dice. Eccesso di premura, o forse solo vanità.

Le frasi della giornata scivolano via con lei, oltre la porta che si chiude sul suo viso imbarazzato. Rimane il piccolo appartamento, un insolito silenzio, simile a quello che sopraggiunge allo spegnersi di una ventola. Alcune cose colpiscono inattese; altre, invece, arrivano puntuali e non c’è modo di evitarle: coltri che addensano fino a farsi di pietra; senza passaggi di tempo a scansarle, o lacrime a eroderle.

Tolgo le scarpe con il tacco basso, infilo le pantofole e le strascico verso la cucina. A metà del corridoio mi sento stupida, ma continuo a procedere a quel modo per non fare rumore. Le abitudini non si cancellano da un giorno all’altro. Sono roba che perdura, anche quando il loro significato viene a mancare.

Chiudo la portafinestra di fianco alla credenza, quella che dà sulle colline in cui termina il tramonto. Allineo le sedie e mi preparo a rassettare il grosso del disordine. Sulla tavola ci sono ancora i resti del pomeriggio: tazzine sporche di caffè, briciole di una torta di riso, un pistone di Albana misto a Trebbiano, bicchieri che hanno già scordato l’umido delle labbra. C’era chi sonnecchiava davanti al televisore o rimaneva appoggiato con i gomiti alla ringhiera del balcone; chi chiacchierava del più e del meno, controllando l’orologio con sguardi accesi che sembravano supplicare le lancette a sbrigarsi. I più si proponevano d’aiutare, senza sapere bene in cosa potessero farlo. Poi, quando si rendevano conto di essere disarmati, iniziavano a girare per la casa alla ricerca di un dettaglio mancato o una distrazione, finché non si fermavano davanti all’album delle fotografie e iniziavano a sfilare le pagine come i grani di un rosario.

Tiro su l’ultima briciola, metto l’acqua a scaldare sopra il fornello e mi sposto in salotto dal tavolino da tè. Pesante come tutti gli oggetti antiquati, l’album ha una copertina in similpelle, di un marrone sbiadito; porta impressi i segni del tempo e dell’incuria, ha l’odore tipico delle biblioteche, dei pensieri di viaggio, o dei solai. Per sollevarlo e portalo in cucina devo usare tutta la forza che rimane ai miei ottant’anni. Ci riesco a malapena, poi mi siedo e lo apro in un punto a caso. Scosto la velina che copre un ritratto ingiallito, dove Vertero è seduto sugli scogli di Marina di Carrara, con alle spalle il porto e il mare. Indossa una maglietta di cotone a mezze maniche, un sorriso stentato e un po’ malinconico – costretto a rivelarsi dalla macchina fotografica – della stessa sostanza di una nave che s’intravede appena all’orizzonte. Era di giugno, o di luglio; a cavallo dei due mesi: un millennio salpava e il successivo approdava. Anche con qualche ruga sulla fronte, guardavamo alla vita come a una promessa, mai stanchi di farne provvista.

Spengo il gas, verso l’acqua in una tazza e immergo il filtro di una tisana. Lascio che infonda e torno all’album, questa volta partendo dal principio. Altre veline si posano sulle mie dita grinzose. Nel fruscìo delle pagine, trascorrono momenti di complicità assieme alle distanze percorse e capitate.

In una fotografia si vede la balera di Bibbiano dove andavamo tutte le domeniche pomeriggio, in cui io e Vertero ci siamo conosciuti. Un gruppetto di persone ridotte a una scia sfuocata balla al centro della pista, mentre una fila di ragazze siede composta ed elegante in attesa di un invito. C’è un uomo – in un angolo del fotogramma – che le osserva rimanendo appoggiato al muro con le gambe incrociate, i capelli impomatati e il soprabito sotto il braccio. Ha un’aria familiare, ma non riesco a ricordare il suo nome; non ricordo nemmeno se abbia trovato il coraggio di farsi avanti o sia rimasto lì sullo sfondo, e ancora attenda il momento di portarsi in primo piano, prendere una donna e condurla in una traccia di valzer.

In un’altra fotografia c’è questo appartamento, uguale a com’è adesso, solo senza mobilio. La prima cosa che io e Vertero abbiamo acquistato è stato il letto; siamo andati avanti per due settimane solo con quello, perché non ci potevamo permettere altro. Fingevamo di aprire le ante di un armadio immaginario, appendere gli abiti e richiuderlo, quando invece li lasciavamo cadere sul pavimento. Ogni sera uno dei due metteva in scena questo siparietto, e quando la camicia, le braghe o la gonna venivano gettate a terra, scoppiavamo a ridere come due bambini. Poi Vertero ha trovato un impiego come apprendista da un idraulico, e dopo qualche anno è riuscito ad avviare una ditta sua. Con il lavoro sono arrivati l’armadio e il resto, eppure ci ritrovavamo spesso a pensare con tenerezza a quegli episodi disadorni.

In una terza fotografia si vede una calca di gente che circonda una torta, tra bicchieri di vino alzati in aria, sguardi infiammati dalla luce di un flash e mani giunte a mo’ di preghiera o sospese nell’attimo prima di stringersi. C’è un cameriere sotto il tavolo; lo si vede appena, in ginocchio, con la giacca che pende assieme a un crocefisso d’oro, e un pezzetto di carta ripiegato sulla punta delle dita. Con l’altra mano solleva la gamba del tavolo, pronto a infilare la zeppa improvvisata al momento opportuno. Di fianco a lui, sospesa nel vuoto, a mezza via tra il bordo del tavolo e il pavimento, una bottiglia rimbalza la luce artificiale e si prepara a frantumarsi, con alcune gocce di vino che sembrano saltare fuori dal collo per evitare lo sfacelo. È l’unico a tenere la testa bassa – il cameriere – impegnato nelle sue mansioni, senza sapere che di lì a poco dovrà raccattare cocci di vetro mentre gli altri continueranno a festeggiare. Per un attimo torno a perdermi in quei volti scartati dall’usura della memoria, come prima con l’uomo della balera. Poi proseguo veloce, trascurando tutte quelle persone senza più nome. Questo non è il momento di rievocare momenti esausti, ma di lasciarsi andare all’inesauribile a cui niente e nessuno può imporre un argine.

Così cerco Vertero in ogni pagina, anche in quelle in cui non appare. Guardo i suoi capelli neri ingrigire fino a diventare bianchi, mentre i suoi occhi rimangono sempre gli stessi. Ritrovo la fotografia di Marina di Carrara e cerco di ricordare com’era stare lì, sugli scogli. L’attimo prima dello scatto, l’attimo dopo: tutto quello che intercorre al suo sorriso. Eravamo forse stati sulla spiaggia? Avevamo fatto il bagno, o ci eravamo semplicemente lasciati andare su uno sdraio? Com’era la marea, e i nostri umori? C’era qualcosa a preoccuparci? Forse il suo lavoro, con i soldi che non bastavano mai; o il pensiero di quel figlio cercato a lungo e mai trovato, che proprio non ha voluto saperne di venire. Che sia solo questo ciò che siamo stati: un tavolino traballante a cui porre una zeppa prima che rovesci l’illusione in disincanto?

La velina mi sfugge dalle dita, si posa sulla fotografia di Vertero come un sudario. Una lacrima – una sola – scende al pari della notte dalle ciglia lungo le guance, fino a perdersi nel nero del mio vestito.

Un attimo dopo la tisana finisce, il telefono squilla e mi riporta avanti in questo presente vedovo e nudo. Cerco di sciogliere il nodo che ho in gola prima di rispondere.

«Pronto?», dico.

«Oh dio santo, che voce! Per poco non ti riconoscevo», fa la mia amica. «Sono appena arrivata a casa, come stai? Sei riuscita a mangiare qualcosa?».

Dico che sto bene. Che no, non ho mangiato ma mangerò: una piccola bugia per non farla preoccupare.

«Hai bisogno di niente?», chiede, continuando a parlare senza aspettare una risposta, in un crescendo di frasi fatte e rimasticate, gettate lì per premura o vanità.

L’ascolto un minuto o due, poi ripenso a Vertero e a quanto lo infastidivano le lunghe telefonate.

«Niente. Non mi serve niente. Buonanotte».

Riattacco con un sospiro, guardo ancora una volta l’appartamento: piccolo un tempo, ora non più. Strascico le pantofole verso la camera da letto – questa volta senza sentirmi stupida – apro l’armadio e sfilo il vestito nero. Faccio per prendere una gruccia; poi rinuncio, richiudo l’armadio, lascio cadere il vestito sul pavimento. Scoppio a ridere come una bambina; anzi no, molto meglio: scoppio a ridere come in quei momenti. Ormai è tardi per rifarsi una vita e anche fosse non la rifarei: l’ho tessuta attorno ai suoi occhi ora spenti. E poco importa quello che ha detto il prete nell’omelìa del funerale; poco importa quello che disse un altro prete, il giorno delle nozze, lì dal suo altare: l’esistenza finisce, va bene così; ma la morte non separa, non oggi. Indosso la vestaglia piegata sul cuscino, mi sdraio sotto le coperte e spengo la luce. Le auto che passano di fuori rassomigliano alle onde del mare; il futuro scappa con loro, è trascorso prima ancora d’accadere, e da domani mi sveglierò in un mondo a ritroso. Allungo una mano, stringo il vuoto al mio fianco e sento la dolcezza di una riuscita solleticarmi la pelle. Potrei distendermi su tutta la superficie del letto. Per la prima volta in più di mezzo secolo, potrei farlo davvero. Ma decido di fare la cosa giusta, e mi costringo in un angolo, sfiorando il bordo, a costo di rischiare di cadere, per essere certa di non andare oltre e rimanere al sicuro: dove allo stesso tempo ho diviso e duplicato l’esperienza; dove sono sempre stata felice; anche se è una zona stretta, in fondo, quella che resta; quella che è sempre stata e che ho sempre chiamato la mia parte.