di Marta Gulinelli

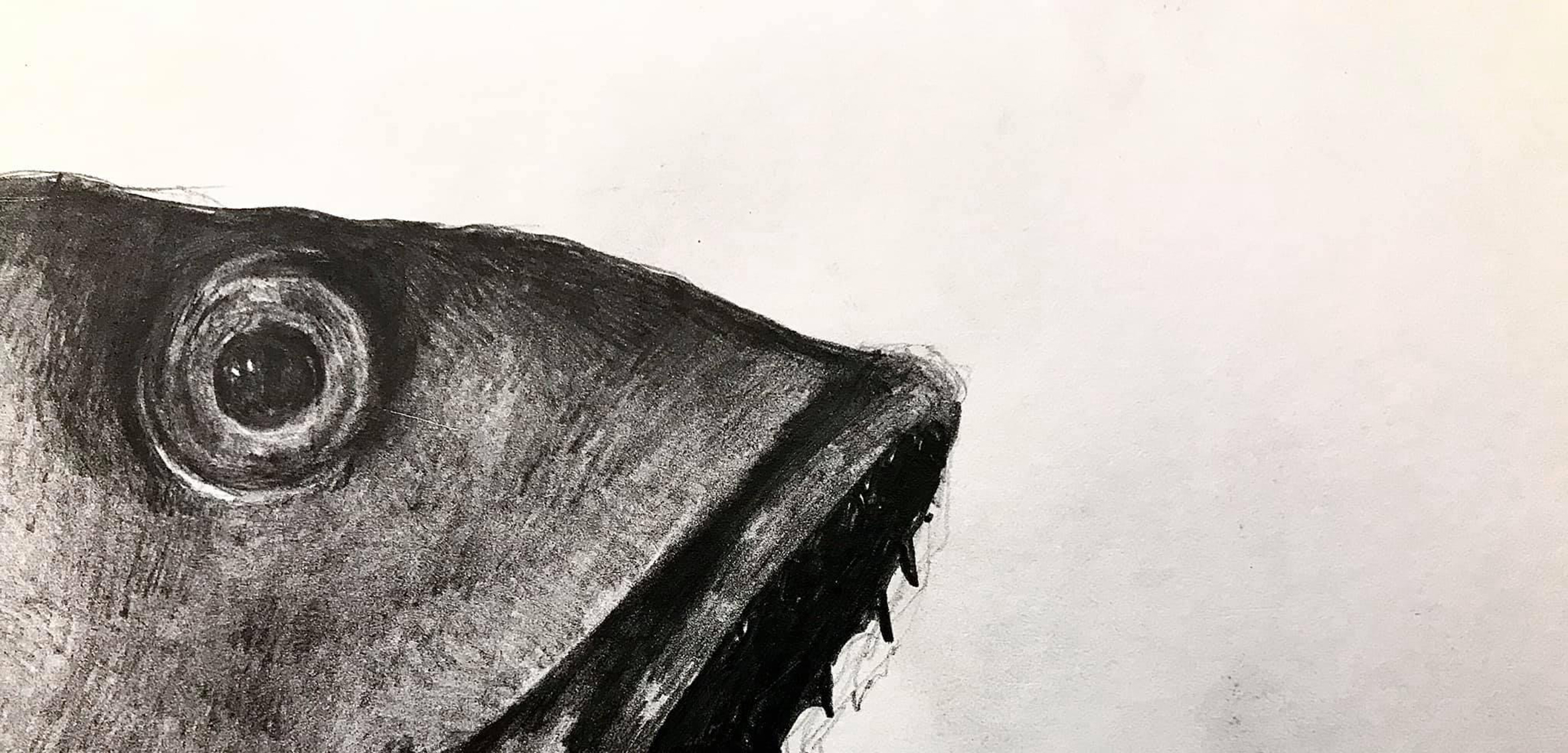

Copertina di Veronica la Greca – Autoritratto senz’acqua

Liberamente tratto da una storia vera.

Ho incontrato Ros quando mi mancavano due anni al diploma. Lui, invece, era vicinissimo alla laurea: in meno di un anno, avrebbe ricevuto il titolo di dottore in medicina veterinaria. Ma conoscendolo meglio, ho capito che con Leopoldo Ros è sempre d’obbligo il condizionale.

Vienna, a quei tempi, era una città che pulsava. Si espandeva, esattamente come un cuore, strabordava dai suoi stessi confini e aveva allargato i suoi orizzonti. Era questo, che vedevamo in Vienna. Un certo tipo di cultura, un certo tipo di arte, un certo tipo di vita che non erano più quelle dei nostri padri: erano del tutto nuove. Qualcuno aveva pensato di rivoluzionare il modo di fare arte, e pure di leggere la mente umana, ed era successo a Vienna: a Vienna era cominciato il futuro.

Quell’intuizione, che era germogliata in me a partire da una serie di letture caotiche e occasionali, mi aveva spinto sino a Vienna, con qualche anno di ritardo, certo, ma comunque animato dalla speranza di vedere quel cambiamento con i miei occhi. E se anche fossi arrivato in tempo solo per vedere l’atto finale di quello spettacolo che aveva indignato molti e stravolto alcuni, almeno speravo che mi sarebbe stato concesso di rivoluzionare me stesso allo stesso modo.

A distanza di qualche anno, confesso che non ero ancora riuscito molto bene a capire che cosa ero venuto a cercare. Ma avevo trovato le osterie piene di studenti, le sale da concerto, alcuni libri eccezionali, e le gonne leggere delle ragazze, mosse dalla brezza tenue nei viali alberati del centro, e mi bastava. Mi dividevo tra lo studio e la vita mondana abbastanza diligentemente.

Ho conosciuto Leopoldo Ros durante una scorribanda notturna, e non poteva essere diversamente.

Ros era un ragazzo asciutto e longilineo, dai capelli lunghi e ispidi su cui aveva scarso controllo. Non portava né baffi né barba, e si radeva accuratamente; il suo viso pareva quello di un bambino, eppure aveva un fascino tutto suo, in un certo qual modo involontario, che irradiava generosamente dalle labbra carnose e sardoniche e dagli occhi, soprattutto dai suoi occhi color mogano, irrequieti e inquietanti come quelli di una civetta. Negli occhi custodiva tutto il suo acume, e a stento gli riusciva di trattenerlo e di impedire che si diffondesse oltre il viso, nel resto della sua persona; a volte, però, ne perdeva il controllo e allora sembrava avvolto in una sorta di aura: il lucore che rifulgeva dal suo intelletto lo rivestiva tutto e si irradiava come un’emanazione.

Ros doveva aver ricevuto una buona educazione, e la sua famiglia probabilmente possedeva qualcosa di molto remunerativo che gliel’aveva comprata. La mia tendenza a favoleggiare mi aveva spinto a ricomporre i pochi indizi che avevo sulla sua situazione familiare alla ricerca di una filigrana preziosa che indicasse il blasone di una casata aristocratica, magari decaduta, ma probabilmente era soltanto il figlio di un qualche ricchissimo imprenditore. Di preciso, comunque, nessuno sapeva nulla, se non che doveva venire dal Veneto e la sua famiglia aveva residenza non molto distante dal confine.

La sua educazione e insieme la sua estrazione sociale, a mio avviso, giocavano un ruolo importante in quella matassa di contraddizioni che contribuirono a creare il mito di Leopoldo Ros. Ad esempio, vantava un eloquio impeccabile che sapeva accordare a qualsiasi interlocutore, ma le parole che tanto accuratamente sceglieva erano pronunciate da quelle sue labbra increspate in un eterno sorrisetto divertito, e senza scusanti risultava a molti strafottente. C’era altro. Ros aveva un’andatura fluida fatta di passi e movimenti calibrati che non gli conferivano l’incedere di un grande signore, ma comunque gli garantivano una certa rispettabilità, che però era a volte eclissata dall’elettricità che saettava dai suoi occhi vibranti.

La sera in cui lo conobbi mi lasciò frastornato e boccheggiante. Ero uscito con un paio di compagni di studi. Abitavamo tutti nella stessa palazzina, nel nono distretto, e ci eravamo spinti fino in centro per tentare un’avventura mondana indimenticabile. Eravamo prossimi agli esami, e quelli, almeno per me, erano gli ultimi giorni di divertimento prima dell’assennatezza.

Nessuno di noi aveva un nome abbastanza altisonante da garantirci l’ingresso in un salotto, e così eravamo ben felici di stiparci in un caffè. Il locale in cui eravamo entrati era pieno, e non riuscivo a scorgere un solo sgabello libero. I miei amici occhieggiavano in lungo e in largo alla ricerca di un volto conosciuto a cui domandare sfacciatamente ospitalità. Vassoi ricolmi di calici sfrigolanti sfrecciavano all’altezza dei nostri occhi, mentre alcuni camerieri volteggiavano tra i tavoli come api impazzite; gli sguardi delle donne disegnavano reti di ragnatele che percorrevano tutta l’ampiezza della stanza, e alcuni uomini si spostavano da una brigata all’altra come grilli di campagna, mentre un brusio di voci sovrapposte, vivace ma monocorde, a tratti veniva interrotto da una risata femminile, garrula come quella di una rondine. Stavamo per voltarci e andarcene, scoraggiati, quando dalla porta delle cucine sfrecciò in sala quello che sembrava un altro giovane studente. Non era un cameriere, né un cuoco, o qualche altro tipo di inserviente. Portava dei pantaloni e una giacca di stoffa pesante, sopra una camicia candida di mussola, con le tese del colletto ampie e flosce strozzate da un fazzoletto annodato alla meno peggio; in testa, sui capelli lunghi e indisciplinati, aveva una coppola con un piccolo frontino. Osservava i presenti con le mani in tasca, senza il minimo imbarazzo, con un’aria sorniona piena delle migliori cattive intenzioni.

«Oh, ma quello è Ros!» disse uno dei miei amici, dandomi di gomito, e alzò una mano nella sua direzione.

Il ragazzo intercettò il segnale con la coda dell’occhio e si avvicinò a noi, senza distogliere lo sguardo dalla sala. Il mio amico procedette con le presentazioni e ricordo che il ragazzo, tale Leopoldo Ros, mi strinse la mano, ma senza guardarmi per un solo istante negli occhi. Continuava a cercare qualcosa, o meglio qualcuno, nella folla di quel giardino dell’Eden. Poi i suoi occhi si accesero, come si accende una stella cadente.

«Seguitemi, cari colleghi. Ho intravisto una buona amica che sarà lieta di fare la vostra conoscenza» disse Ros, infilandosi tra sedie e tavolini, senza aspettare una nostra risposta. Camminava con un incedere tutto suo, senza fretta e senza impacci, mentre noi gli arrancavamo dietro, imbarazzati e goffi, sempre sul punto di intralciare il cammino di un cameriere e con la paura di sfiorare con le code delle nostre giacche il gomito di qualche bella signora.

Ros si fermò solo dopo aver raggiunto un angolo della sala, di fronte a un tavolino appartato, al quale sedeva una coppia. L’uomo era quasi del tutto anonimo: di lui, ricordo solo due baffetti sottili e biondi. Non sono sicuro del motivo per cui mi sono rimasti impressi nella memoria; forse perché mi erano sembrate due sopracciglia strappate e riposizionate sul viso alla bell’e meglio. Accanto a lui, seduta sul divanetto di velluto verde, stava una donna dallo splendore indescrivibile. Di lei ancora oggi ricordo tutto: i capelli rossi, lunghi e ondulati come la languida marea che batte le coste della Bretagna; gli occhi verdi, enormi e sfolgoranti come cristalli di acquamarina; il collo sottile d’alabastro, pieno di parole cristalline come il gorgheggiare di un ruscello, trattenute in quella cavità calda e misteriosa da un cordino di velluto nero; il corsetto verde smeraldo che la conteneva con garbo e dal quale in certi punti spuntava fuori qualcosa di incontenibile, come una piuma o un pizzo. La parete alla sue spalle era ricoperta di specchi e ci dava una visuale splendida della sua nuca: l’attaccatura dei capelli in quel punto si faceva più scura e la pelle lasciava intravedere i muscoli del collo, disegnando rilievi e depressioni che sembravano fatti a posta per passarci le dita.

La dama abbozzò un sorriso pieno di sottointesi non appena Ros le comparve di fronte. Gli fece posto sul divanetto, osservandolo attentamente sotto le lunghe ciglia fulve, mentre un paio di camerieri si avvicinarono con le sedie per i nuovi ospiti. I miei amici si accomodarono, mentre io prendevo posto di lato allo sconosciuto con i baffetti biondi.

Non ci fu alcuna presentazione. L’uomo dai baffetti biondi rimase in silenzio per tutta la sera, totalmente dimenticato dalla sua accompagnatrice, che non aveva occhi che per Ros. I due parlottarono sottovoce, in quel frastuono, per almeno un’ora, con i nasi che quasi si toccavano e le guance che si sfioravano ogniqualvolta dovevano dirsi qualcosa all’orecchio. Noi tre intrusi, inizialmente, rimanemmo in silenzio, paralizzati da quello che stava misteriosamente compiendosi sotto il nostro naso e storditi dal trambusto paradisiaco che ci circondava. La bottiglia stappata di champagne che troneggiava al centro del nostro tavolo ci diede coraggio e presto ci mettemmo a chiacchierare tra di noi, in qualche modo alleggeriti dall’ebbrezza, eppure sempre guardinghi. A volte lanciavamo furtivamente uno sguardo – pieno di gratitudine, per quanto mi riguarda – al nostro accompagnatore, quel Leopoldo Ros, ora trasfigurato, che possedeva le chiavi del paradiso.

Quando la serata stava ormai per volgere al termine, e i calici erano quasi vuoti, le signore annoiate e i signori alticci, Ros si alzò di scatto, senza lasciare la mano della sua ammiratrice, e si mise a cantare. Lo guardavo dal basso, mentre alzava la mano che aveva ancora libera: la sua schiena si rifletteva sulla parete di specchi, insieme alle facce di tutti gli altri clienti del caffè. Ora il silenzio era solenne: tutti gli occhi erano su di lui.

A me sembrava immenso. Il suo talento era cristallino, e sembrava che nessuno gli avesse mai spiegato che era naturale stonare: metteva in quello che stava facendo un impegno tale che potevi vedere tutto il suo corpo vibrare, teso come una corda. Non sbagliava una nota, un gorgheggio. Non osava: gli veniva naturale. Teneva gli occhi chiusi e la coppola ben cacciata sui capelli, il fazzoletto ormai quasi sciolto penzolava tutto da una parte. E le facce riflesse alle sue spalle lo fissavano piene di ammirazione, ai limiti dell’ipnosi. Io, seduto a meno di mezzo metro da lui, tenevo il mento sollevato per guardarlo meglio, e mi sentivo minuscolo.

Finita la sua aria, Ros eseguì con la stessa maestria una canzonetta e poi si lasciò cadere soddisfatto sul divanetto, sommerso da una pioggia di applausi. La sua dama gli si accostò con impeto per sfiorargli l’orecchio con le labbra, e lui l’ascoltò con il solito sorrisetto sardonico. Un cameriere portò un’altra bottiglia di champagne, indicando un tavolo all’altro estremo del locale: una signora ricoperta di gioielli dallo sguardo luccicante si era accaparrata l’onere di offrire al cantante, e alla sua tavolata, il premio meritato. Ros e la dama dai capelli rossi ricambiarono la cortesia con un medesimo sorriso. E per una buona quindicina di minuti fu tutto un via vai di camerieri che porgevano bigliettini, servivano prelibatezze e riferivano complimenti che sicuramente erano stati molto dolci e pieni di ardore, quando li aveva pronunciati una voce femminile.

La serata terminò poco dopo. Ros si alzò, ci strinse la mano con uno sguardo distante che ci trapassava tutti e se ne andò con la sua bella. L’uomo dai baffetti biondi rimase seduto nel suo angolo. Mi domandai se fosse umano, o piuttosto non si trattasse di un arredo del locale, uno strano sgabello che a fine serata va spolverato e rovesciato sul tavolo.

Quando ci trovammo in strada, non avevo più ragione di trattenermi: «Cos’è successo?» gridai a tutta voce, spalancando le braccia e allargando il petto.

Il mio amico scoppiò a ridere. «Oh, niente di strano. Hai solo conosciuto Leopoldo Ros»

Nei giorni seguenti, e per tutto il lungo inverno che seguitò, ripensai più volte a quell’episodio. Ripensai più volte a quello strano individuo. Non sembrava uno studente, non sembrava un aristocratico, e non sembrava un poveraccio. Non sembrava nulla che potessi riconoscere: nel mio mondo, ancora non avevo conosciuto un esemplare della sua specie. Non riconoscevo nulla di familiare in lui: non il suo sguardo, che confondeva in sé un’aria intellettuale a un’anima trasognata, non il suo sorriso furbo ma senza malizia, nulla di quella figura singolare e inspiegabilmente affascinate.

A volte, qualche amico veniva a trovarmi e io gli chiedevo di parlami di Ros. Lo lasciavo parlare e ascoltavo senza commentare, e rimandavo le riflessioni al momento in cui sarei tornato a essere solo nella mia desolata stanza in affitto. Vivevo in una camera che riusciva a malapena a contenere un letto e una scrivania con la sua sedia. Tenevo i vestiti in una valigia sotto la branda e i libri per terra, di fianco alle gambe del tavolo. Cercavo di mantenere sgombro lo scrittoio, perché stava appena sotto la finestra e nulla doveva intralciare la mia visuale della strada. Volevo stare seduto alla mia scrivania, con i libri aperti di fronte e i viali alberati che incupivano oltre l’orlo del tavolo, a pensare all’enigma Leopoldo Ros.

Mi avevano detto che era un bravo studente. In aula aveva un’aria meditabonda, e poteva sembrare distratto, ma uno dei nostri aveva avuto modo di visionare i documenti che riportavano i risultati degli esami sostenuti da Ros, e assicurava che fossero notevoli. Ciononostante era indietro: avrebbe già dovuto essere iscritto all’ordine, eppure lo separavano dal diploma ancora parecchi esami. Non era una questione di pigrizia o di incapacità, come sosteneva qualche maligno. Leopoldo Ros aveva semplicemente troppo da fare.

Non ci avevo mai fatto caso prima – forse perché il suo nome non mi diceva nulla, prima di quella sera – ma notai che Leopoldo Ros era sempre, ed era sempre stato, sulla bocca di tutti. Leopoldo Ros era stato il primo tra noi studenti a comparire a bordo di un’automobile – ovviamente, al fianco di una bella amazzone. Leopoldo Ros aveva portato con sé una bottiglia di champagne a teatro e in un momento particolarmente noioso della rappresentazione si era alzato per servire tutte le signore, finché il nettare non era finito e aveva dovuto sollevare in aria le braccia per scusarsi. Leopoldo Ros, dopo aver litigato con un cameriere che voleva cacciarlo dal locale, si era fermato sulla porta per motteggiarlo con una canzoncina irriverente e al termine dello spettacolino aveva invitato tutti i presenti a seguirlo in un altro caffè: non c’era stata una sola persona che non l’avesse fatto.

Io me ne stavo chiuso nella mia camera, a osservare il sole sorgere annacquato nel cielo invernale, ed ero sempre lì quando tramontava nello stesso cielo lattiginoso diluendo tra le nuvole un sentore di arancione freddo e innaturale. E quando non studiavo, pensavo a quella sera in cui avevo guardato Leopoldo Ros cantare, con il mento in alto, e la convinzione che mi sarei volentieri slogato il collo, pur di non distogliere lo sguardo. La luce che veniva dalla finestra sbatteva sulle pareti pallide, senza modificarne la tinta. A tarda notte, quando ormai non riuscivo più a tenere gli occhi aperti, spegnevo la luce e mi alzavo dalla sedia per andare a dormire. E l’ultima cosa che facevo non era recitare le mie orazioni, ma guardare fuori dalla finestra, nella strada inondata di buio, per controllare se una di quelle ombre tra gli alberi non era magari Leopoldo Ros.

Verso la metà di febbraio la solitudine mi era diventata insopportabile, e nemmeno le frequenti ma sbrigative visite degli amici riuscivano a soddisfare il mio bisogno di socialità. Così ripresi a uscire, e con gli altri studenti che abitavano nei paraggi poco dopo il tramonto risalivamo i viali verso il centro. Fu in una di quelle occasioni che rividi Leopoldo Ros.

Era l’ultima sera di carnevale e le strade erano gremite. Noi camminavamo nella penombra, ai margini, una fila compatta di cappotti che strisciavano sui muri dei palazzi. Sopra di noi, ampie finestre neorinascimentali spandevano all’esterno la luce calda dei candelabri e il suono di un pianoforte, a tratti sovrastato dal clangore di invisibili convitati. Dalla folla distratta giù nei viali, invece, proveniva un brusio attutito e continuo, mescolato al trapestio sull’impiantito, che non si alzava oltre le teste chine e imbacuccate dei passanti, respinto verso il basso da un cielo massiccio che prometteva neve.

Ci stringevamo nei pastrani, la bocca nascosta dentro voluminose sciarpe di lana, e cercavamo tra le porte illuminate delle osterie quella che ci avrebbe potuto offrire un tavolo adatto alle nostre tasche. La strada, appena di fronte a noi, si era fatta impraticabile: una carrozza con una pariglia irrequieta stava intralciando il passaggio e i passanti si accapigliavano nella strettoia per far valere il proprio diritto di precedenza. Per evitare impicci, mi riparai sotto un’arcata buia, con le mani in tasca e lo sguardo basso. Non mi accorsi subito che qualcuno condivideva quello spicchio di ombra con me.

«Ci conosciamo» disse una voce alle mie spalle.

Quando mi voltai, vidi Leopoldo Ros seduto su un gradino, con una coppa di champagne in mano. Portava gli stessi vestiti della volta precedente, ma una sciarpa di lana aveva sostituito la cravatta. La sua gamba destra nascondeva una bottiglia di vino mezza vuota.

Si ricordava il mio nome; mi strinse la mano. Io ricambiai il suo gesto con uno sguardo diffidente. Pensavo di essere passato inosservato, quella sera, e lo confessai senza nascondere il mio imbarazzo.

«Per quale ragione?» mi domandò, facendomi cenno di accomodarmi sul gradino.

«La ragazza dai capelli rossi» risposi, senza esitare.

«Ah, la bella Melusina…» ribatté Ros, con il suo solito sguardo trasognato e un sorriso nuovo, per una volta privo di mistero o malizia. «Non l’ho più vista da allora, caro amico»

Mi sedetti di fianco a lui, mentre Ros sorseggiava il suo vino. «Mi hanno detto che lei è un giovane molto studioso»

Io non sapevo cosa rispondere. Mai avevo pensato che l’interesse maturato per quello strano personaggio potesse essere reciproco. Oltre la nicchia, la folla continuava ad ammucchiarsi attorno alla carrozza; sotto l’arcata cominciava a mancare l’aria. Mi sembrava di aver bevuto un bicchiere di troppo, anche se quella sera non avevo ancora toccato un solo goccio di vino.

«Per questo immagino che lei possa rispondere alla mia domanda»

Rimasi in silenzio, respirando piano con il naso, cercando di non fare rumore. Cercando di controllarmi.

«Lei sa chi è Melusina?»

Ros si alzò di scatto, senza aspettare una risposta. Gli occhi lampeggiavano e il viso si era colorato: riluceva. Non sembrava ubriaco – si reggeva in piedi senza difficoltà – ma non era presente a sé stesso; quando prese la parola, si rivolse a me, ma avevo l’impressione che stesse parlando da solo: «Cosa può chiedere di più, un veterinario?» disse, alzando il bicchiere, «Come ben sa, mio caro amico, Melusina è una sirena, è un mezzo pesce. E sicuramente sa anche che quando un uomo incontra una sirena, la sua vita non può che sgretolarsi nel modo più enigmatico. Alla salute!»

Ancora una volta non mi lasciò il tempo di ribattere, tantomeno di chiarirmi le idee. Lo osservai mentre si lanciava tra i passanti con il calice di champagne sollevato sopra la testa e, per un istante, mi sentii come sprofondare: solo, confuso, sul fondo di una voragine desolata. L’avevo smarrito nella folla, ma ero io quello che si sentiva perso. Mi alzai anch’io e, spinto da un desiderio disperato, provai a inseguirlo. Avevo bisogno di capire, non sapevo bene cosa, e non sapevo nemmeno come sarei riuscito a farlo, ma intanto mi misi a correre.

Quando riuscii a individuarlo tra la calca di tabarri, Ros si stava arrampicando su un’alta colonna di marmo. Aveva superato il recinto e si era già issato oltre il primo livello del piedistallo; le suole delle sue scarpe scivolavano sulla superficie liscia del rame dorato. Il bicchiere di cristallo gli cadde di mano non appena ebbe tentato di superare uno dei cartigli per raggiungere un angelo alla base della colonna. Intanto, per strada, altri volti grigi come il mio si erano alzati verso il monumento. Ros si sistemò a cavalcioni di una nuvola di marmo e cominciò a cantare uno dei suoi cavalli di battaglia; con un braccio si teneva saldo ai fianchi di un angelo, mentre l’altro mulinava nell’aria. Ai suoi piedi, ora, una moltitudine di volti lividi, imbambolati e sospesi su un mare nero di mantelle e cappotti, macabri costumi di carnevale fatti di cartapesta e feltro. Un paio di mani uscirono dalle tasche e cominciarono a schioccare sopra una testa. Altre mani le seguirono. Mi guardai attorno e vidi centinaia di menti scoperti, appoggiati sulla sciarpa o sul bavero del pastrano, rivolti verso l’alto, e braccia innalzate che sollevavano le mani intirizzite e fendevano l’aria con applausi. Sui visi, lo stesso stupore, la stessa ansia confusa che avevo provato io quel giorno nel caffè, davanti alla nuca fulva di Melusina, agli specchi, alla cravatta slacciata di Leopoldo Ros.

Finì in fretta. Mentre tabarri e mantelli continuavano a premere per avvicinarsi alla base della colonna, un gendarme si fece largo tra i presenti con gesti bruschi e autoritari. Lo vidi arrivare fino al recinto e spazzare l’aria di fronte a sé con la mano, in direzione di Ros: dall’alto verso il basso. La gragnuola degli applausi copriva ogni parola. Ros, dall’alto della sua nuvola, senza smettere di cantare, si alzò in piedi e prese a sbottonarsi i calzoni. Poi orinò sul gendarme, mentre l’aria scemava in una risata sguaiata. Di fronte a quel gesto, la moltitudine di cartapesta e feltro che mi aveva inglobato si sfaldò: i menti tornarono nei baveri e nelle sciarpe, mentre i piedi ricominciarono a calpestare il selciato in tutte le direzioni e le mani scomparivano nelle tasche.

Arrivarono due pompieri con una scala e in pochi minuti agguantarono Ros e lo riportarono a terra. Scomparvero tutti e quattro, risucchiati dalla folla. Io tornai a casa.

Qualche giorno dopo, mi venne raccontato l’epilogo di tutto quello strano episodio. Il gendarme aveva condotto Leopoldo Ros in caserma e lo aveva trattenuto in una cella per tutta la nottata. Al mattino, lo aveva richiamato nel suo ufficio e gli aveva fatto una proposta. Improvvisamente, sotto la divisa, uno strappo aveva rivelato le vesti di quello che probabilmente era un angelo sotto mentite spoglie, strumento di un destino cocciutamente enigmatico. Il gendarme, infatti, aveva avuto modo di informarsi sul conto del suo prigioniero e aveva scoperto che si trovava di fronte a uno studente brillante, ma in ritardo con gli esami. Nessuno comprese davvero fino in fondo le ragioni di ciò che accadde in seguito. Forse l’intera faccenda avrebbe leso il prestigio delle persone sbagliate, e questo aveva sollecitato l’intervento politico di qualcuno che, a un primo sguardo, rimaneva ai più invisibile. Forse era semplicemente fuoriuscita da una crepa del contegno di quella guardia una magnanimità che fino ad allora aveva nascosto quasi come un vizio privato. Fatto sta che quel mattino il gendarme aveva promesso a Leopoldo Ros che avrebbe ritirato la denuncia, a patto che entro la fine di quello stesso anno avesse conseguito la laurea.

Non lo rividi mai più, ma so con certezza che al termine di quello stesso anno Leopoldo Ros era diventato dottore in medicina veterinaria.

Molti anni dopo, mentre ero a cena con un vecchio amico conosciuto a Vienna, per caso ritornammo con uno sforzo di memoria a quegli anni confusi e lontani in cui ancora credevamo nel futuro. I nostri volti si aprivano in ampi sorrisi condiscendenti nel parlare della fede che ci animava all’epoca, una fede famelica, febbrile, che si alimentava di sogni sconnessi, di rivoluzioni rarefatte e di titanismo imperfetto. Ma mentre commiseravamo quei giovani idealisti che erano stati in noi stessi, sentivo in me aprirsi una sorta di frattura, un taglio doloroso che rimbombava in un vuoto imperscrutabile: la consapevolezza di essere sopravvissuto alla parte migliore di me.

«Ti ricordi, tu, di Leopoldo Ros?» chiese il mio amico, all’improvviso.

Non sentivo quel nome da decenni. Non ricordavo nemmeno il suo viso, eppure sapevo che in quella frattura era scivolato anche lui.

«Certo» risposi.

«Era riuscito a laurearsi. In fretta, ma con il massimo dei voti» mi informò l’amico.

Quella parte della storia la conoscevo anche io.

«Ma dopo, dopo quel giorno, che ne è stato di lui?»

«Oh» rispose, ed ebbi l’impressione che quel sospiro non gli venisse dalla bocca, ma da qualche altra parte. Come uno spiffero, un refolo d’aria che fuoriesce da una fessura.

Il mio amico lo sapeva, cos’era successo a Leopoldo Ros.

Si erano incrociati a Budapest nel 1914, con i rispettivi reggimenti. Aveva saputo solo in seguito che Ros era stato convocato con il grado di ufficiale e messo alla guida del reparto di veterinaria. Lo aveva visto passare a cavallo, con il suo solito sorriso e una chitarra sulle spalle. Lui, invece, era a piedi, in fila con gli altri soldati. Ros lo aveva riconosciuto e, con un cenno nella sua direzione, aveva indicato il sentiero che si andava a perdere nei boschi, come a chiedere se la strada che stava per prendere era quella giusta. Il mio amico non aveva avuto il tempo di rispondere. Leopoldo Ros lo aveva superato ed era scomparso nella nebbia.