testo e immagini di Elisabetta Giromini

Esattamente un anno fa usciva il romanzo d’esordio di Elisabetta Giromini, Centomila tulipani, edito da Morellini Editore.

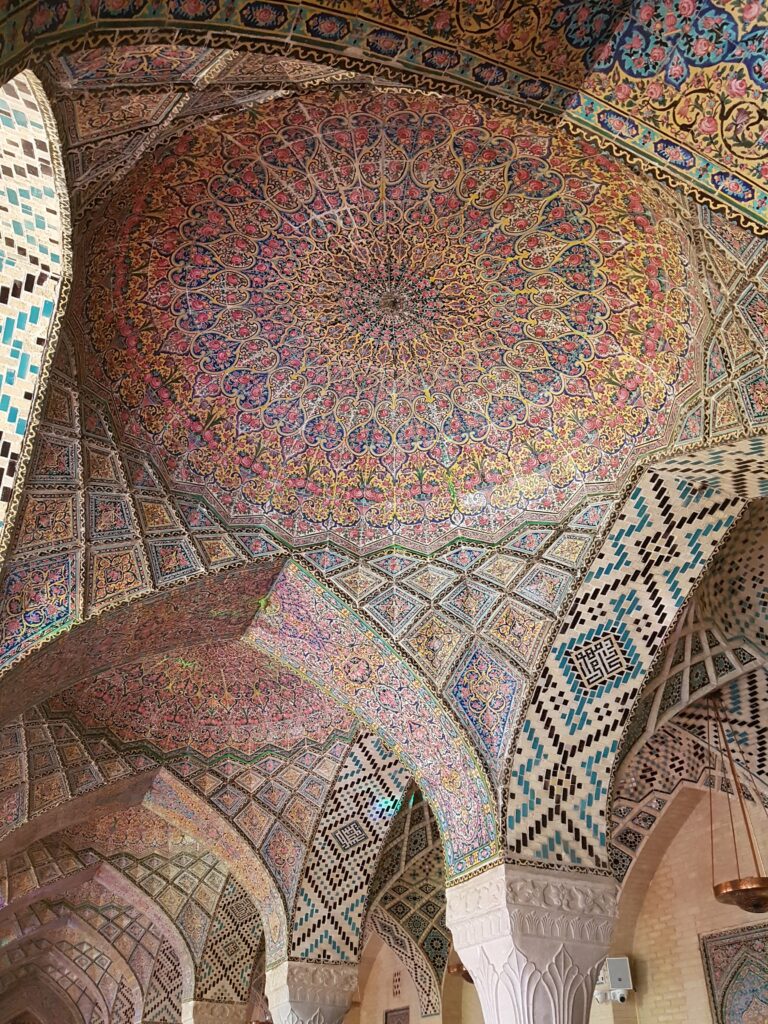

Noi avevamo conosciuto Elisabetta Giromini per un racconto che avevamo pubblicato nel 2023, Cosmesi, e che ci aveva colpito particolarmente per l’asciuttezza della lingua, l’onestà della rappresentazione e la visione politica. Abbiamo iniziato a seguire con interesse quello che scriveva e all’uscita del romanzo, un anno fa, l’idea era di provare a raccontarlo attraverso la sua genesi più che in forma di recensione, vale a dire lasciando scrivere all’autrice il percorso attraverso il quale era giunta a un romanzo che riesce a intrecciare temi politici, una storia d’amore appassionante, alcune riflessioni sulla cultura iraniana e su quella italiana, lo stupore della potenza della storia millenaria di alcuni luoghi, la storia di un rapporto madre-figlia in continua evoluzione, la descrizione del lavoro e quella dell’amore.

Dal momento che tutto siamo tranne che puntuali, è passato un anno. Poco male, il romanzo resta e possiamo festeggiarne il primo anniversario.

Il testo che Elisabetta Giromini ha scritto per l’occasione passa senza soluzione di continuità dalla sua esperienza di viaggio al romanzo, quindi da Elisabetta autrice dell’opera a Daria, protagonista della storia raccontata. Si tratta, in altri termini, di una riflessione che abbraccia il passato dei viaggi effettuati nella realtà, l’approfondimento sul romanzo e i temi di cui è composto e infine il presente che inevitabilmente ha generato una distanza tra l’autrice, l’opera e le esperienze che hanno contribuito a crearla.

Dopo questa lunga premessa, parola a Elisabetta Giromini.

Primo movimento

Prima volta in Iran (o in Persia?).

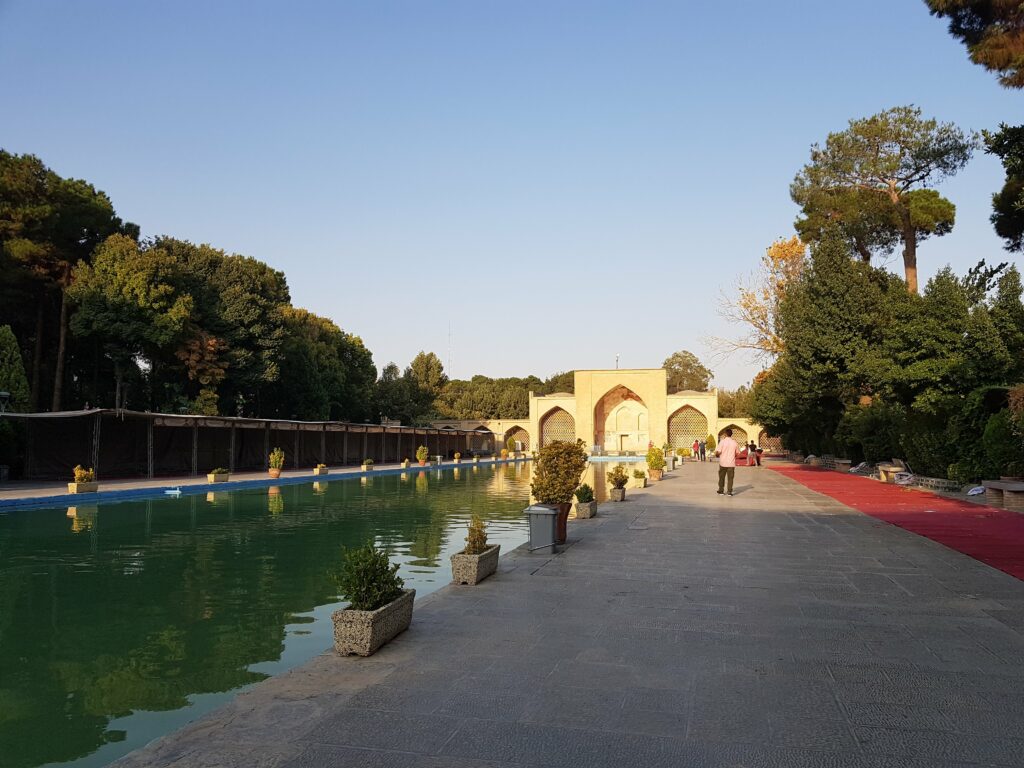

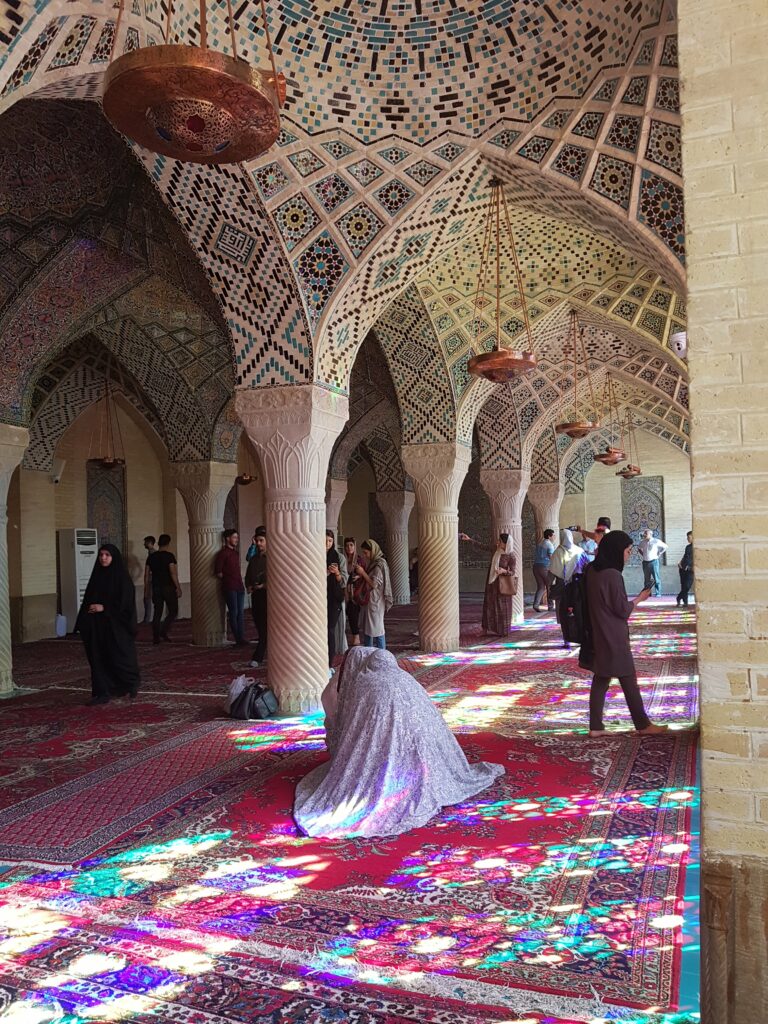

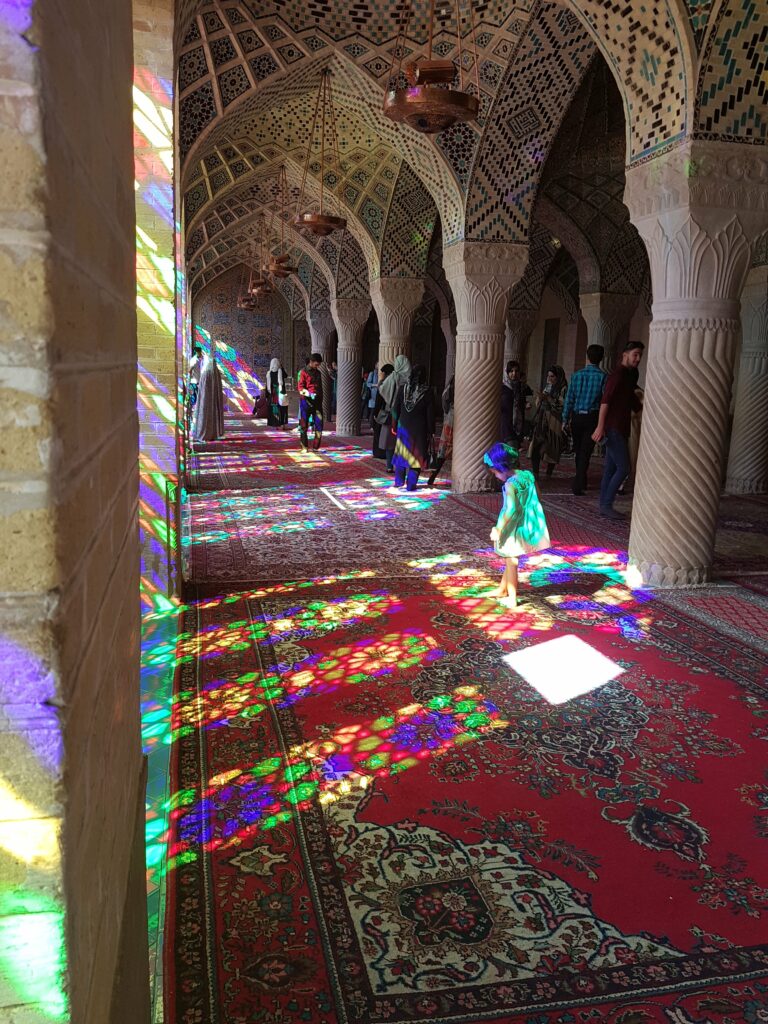

C’è un’aura magica attorno a un Paese vasto e antico come l’Iran. Una patina che avvolge i discorsi di viaggiatori e viaggiatrici che si avventurano zaino in spalla in quei luoghi remoti. È un viaggio che ho fatto per un passaparola arrivato da lontano, da tante voci che sono confluite a un certo punto nella convinzione che sarei dovuta partire, che avrei dovuto esplorare, conoscere. Sola. Perché è il modo in cui meglio mi mimetizzo, in cui posso scordarmi di me ed essere qualcun’altra.

Ho una foto del mio primo giorno a Teheran. Un selfie. Un’istantanea per ricordarmi che esisto anche se cambio di posto. Forse. Ho un foulard leggero in testa, rosso a pois bianchi. Non so davvero niente di dove sto andando. L’obbligo di indossare il velo mi sembra un gioco e la pella abbronzata mi fa confondere a quel panorama mediorientale. Basta solo evitare di parlare.

Sohb bekheyr.

«Tra il farsi e l’arabo passano secoli. Culture, guerre, religioni». Così scrivo nell’incipit di Centomila tulipani. Situarsi in uno spazio significa anche situarsi in una cultura. Fisicamente porre il proprio corpo a confronto con altri corpi. «Provo a conciliare il dentro col fuori e mai ci riesco. Solo quando parto, solo quando mi allontano, io davvero Io vivo».

Nella mia dimensione di viaggio c’è sempre un desiderio di andare verso (qualcosa, qualcuno). Come se dimenticandomi di me io possa scoprire davvero che esisto. Ed è un po’ quello che mi accade con la scrittura. Forse al ritorno dal viaggio, forse quando scrivo, io sono presente. Per raccontare una storia, i visi che ho amato, i paesaggi che hanno allargato i miei confini, le parole scambiate ritratte taciute. Le incomprensioni.

In Iran ho sempre dormito a casa di qualcuno. Quasi mai sono stata sola per un pasto. Le persone erano curiose di parlarmi perché io venivo da fuori. Ero stata la prima o una delle poche straniere mai incontrate. Come non innamorarsi di loro? Dei loro sguardi, domande, tentativi di comprensione e spiegazione. Loro che hanno facce e ossa e pelle. E una lingua dolce che si trascina nell’inglese con le sue consonanti morbide.

Iran o Persia? Nel Medioevo si era persa la conoscenza della scrittura cuneiforme e la gente del luogo attribuiva alle iscrizioni in cuneiforme una valenza magica, come se aprissero delle porte verso camere del tesoro. Le due iscrizioni ritrovate ad Hamadan e a Persepoli alimentavano leggende che venivano raccontate ai viaggiatori. L’Islam è arrivato in Persia solo nel Seicento, prima la religione principale era quella di Zoroastro. La storia preislamica è densa e grandiosa. Il nome Iran arriva solo nel 1935 con la dinastia Pahlavi, però è rimasto anche dopo la Rivoluzione del ’79.

Dariush, Samar, Ahmad, Elham, Emad, Saied, Farid. La vita più vera nelle stanze, seduti sui tappeti, attorno al daf e al tombar, alla musica che accompagna le sere. La frutta sul tavolo basso del soggiorno. Oppure in montagna, lontani, nascosti. Sempre allerta. In un’eterna infanzia, con il timore di essere scoperti. Coprirsi fuori, scoprirsi dentro.

Come si fa a vivere così?

Secondo movimento.

Incipit che non è finito nel romanzo (tutto il resto sì): Ricordava di essere stata felice. Quella felicità aveva l’odore di terra secca e sporco sulle mani difficile da lavare via. C’erano le unghie rotte, una punta di sale e ferro sulla lingua, gli insetti, i lombrichi, bere dalla borraccia del papà attaccata alla sacca di lavoro. La merenda con pane olio e pomodoro, un piccolo rastrello e una paletta, scavare la terra, cercare orme del passato, pezzi di ceramiche o di colonne, disegnare mappe, volgere lo sguardo a quell’uomo forte e mite che scacchiava le viti per prepararle all’estate. Erano quei terreni poco fuori Roma che spesso le tornavano in mente quando, dopo uno dei litigi con sua madre, raccoglieva le forze. Il sole sulla testa, gli occhi stretti per la luce quando ormai è mezzogiorno, i vestiti sporchi del gioco. La terra, suo padre, l’odore di vita, sotterranea. L’immagine su una finestra di felicità.

Scavare, trovare qualcosa, repertare, catalogare, costruire nessi. Queste sono le uniche azioni ad avere senso per Daria, la protagonista del romanzo. Non sa se possa trattarsi di una vocazione, le sembra quella l’unica via. Arrivata al momento della scelta dell’università, si iscrive alla facoltà di archeologia. Sua madre non riesce a capire quale fascino possa trovare sua figlia nelle cose vecchie e morte, come quella città, Roma, in cui entrambe vivono da tutta la loro vita.

All’inizio del romanzo Daria ha la possibilità di andare a Persepoli per una campagna di scavi. È la sua prima vera esperienza fuori. Quello in cui va è un Paese difficile, integralista musulmano, è sempre obbligata a indossare il velo, anche quando è in casa. La Polizia del costume e della morale è alla porta accanto. Eppure, è un momento bellissimo. Un modo per mettere le mani nella storia. Un modo per sentirsi vicina a suo padre e per staccare il cordone ombelicale che la tiene legata a sua madre. E si innamora di un ragazzo della sua età, Payam.

In Centomila tulipani spesso la dimensione del lavoro è vicina a quella dell’amore. Tutto è precario. Il mestiere di archeologa, le relazioni. E mentre succedono tante cose, il cuore è fermo, ancorato al passato, alle assenze. A quelle persone che non ci sono e che invece dentro di noi sono vive come non mai, a discapito di chi è vivo davvero e prova a starci accanto.

C’è un’osservazione che mi è arrivata durante una delle presentazioni di questo primo mese dall’uscita del libro. Nel romanzo la protagonista non scava solo nella terra, scava anche dentro sé stessa. E questa dimensione di scavo a cielo aperto avvicina la componente archeologica del romanzo a quella psicanalitica. Chi ha fatto quest’osservazione è un’archeologa, ma anche una lettrice attenta. E attraverso la sua lettura io ho capito che eravamo in quel momento vicinissime, siamo arrivate a sfiorarci. E mi sono sentita fortunata.

«Tu, che non mi cerchi da anni, che non so che vita fai, cosa hai dovuto affrontare se hai dovuto affrontare qualcosa. L’unica speranza di un contatto umano sincero è riposta in qualcuno che non c’è. È una contraddizione, lo so. E mi sembra l’unica speranza a cui riesco a dare da mangiare, l’unica degna di ingrassare negli anni, che nutro assiduamente col cucchiaio pieno del mio desiderio al passare dei giorni che mi avvicinano a Persepoli, l’unica davvero pingue e vorace. Forse perché si nutre della mia illusione».

Per un assaggio di quei luoghi, consiglio la visione del documentario Le paradis des perses su ARTE.

Terzo movimento.

Affezionarsi al dolore (le origini).

«L’amore è la più seria tra le goffaggini umane», scrive Andrea Pomella nel suo I colpevoli. L’amore è legato all’aspettativa. «A volte ho la sensazione che della persona amata si rincorra solo ciò che ha d’inaccessibile, ciò che da soli non possederemo mai».

Affezionarsi al dolore, come ci si affeziona a certi difetti fisici e caratteriali.

Daria ha due genitori separati, che si sono allontanati quando lei era piccola. Col padre non ha rapporti, con la madre sì, ma sono freddi. C’è alla base un tradimento: il padre se ne è andato, l’ha abbandonata. C’è stata una prevaricazione, una trasgressione rispetto a quella che era la loro famiglia. Uno schieramento inevitabile: giusto stare con la madre, lasciata sola e abbandonata; sbagliato vedere il padre, colpevole. A quel dolore si è affezionata, se lo porta dietro. Da bambini o adolescenti si prendono decisioni ferree in cui si rischia di rimanere ingabbiati. Un fatto scatenante, o una somma di tante piccole cose sempre più insopportabili, portano all’angoscia, alla chiusura, alla rabbia, al rancore.

Poi, arriva un momento nella vita in cui ci si ritrova a vivere la situazione dei propri genitori, ci si può immedesimare. Se si è attenti, si può attivare un meccanismo di apertura verso l’altro, di comprensione. Quando Daria vive la sua relazione con Payam, ricalca una dinamica famigliare, e dopo tanto non accorgersene alla fine se ne rende conto.

L’amore, come tutti i sentimenti, può essere ambivalente, posso volere “questo” e il suo contrario. Ti voglio bene, ma mi allontano da te; ti detesto, ma ti cerco in continuazione; mi fai soffrire, eppure non posso fare a meno di te; ti amo e ti odio insieme. Questo fa Daria con le sue relazioni importanti, per dirla con gli esperimenti di Mary Ainsworth, ha un modello di attaccamento insicuro-evitante: nell’infanzia ha sostituito con la propria indipendenza le cure intermittenti che le arrivavano dalle figure genitoriali. Tende a bastare a sé stessa ma, come ogni essere umano, cerca la relazione con l’altro, solo che non riesce mai ad arrivare fino in fondo, a stringere davvero dei legami.

Lei si sente origine e causa della discordia tra i suoi genitori, per “salvarsi” può solo allontanarsi dalle scintille del loro conflitto e andare incontro al perdono. E il perdono, per tornare a Pomella, non ha bisogno di un pentimento da parte del colpevole, del traditore. Basta voler oltrepassare il confine della propria paura e andare incontro a un territorio ignoto, che è il mondo dell’altro.

Quarto movimento.

La politica, l’archeologia, il viaggio.

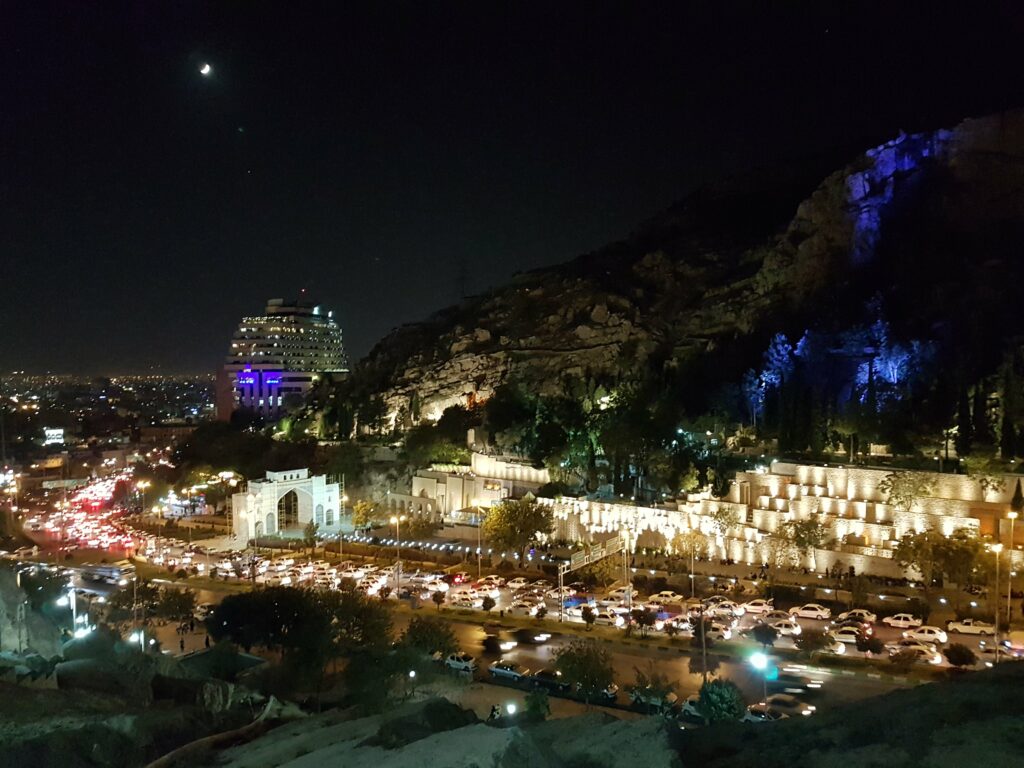

A Daria la politica non interessa. E ci finisce dentro. È il 2009 e le elezioni in Iran sono alle porte. Il movimento verde, riformista, sostiene il candidato Musavi contro Ahmadinejad, conservatore.

Uno dei luoghi importanti del romanzo è il Cafè Prague, a Teheran. Un bar vicino al centro dove si incontrava la gente di sinistra, anche i comunisti. Si andava a manifestare con le persone che lavoravano nel bar, col proprietario. Era l’unico luogo dove si poteva sentire di avere una vita sociale e azzardarsi a parlare con persone sconosciute. L’aveva fondato un gruppo della facoltà di sociologia della Allameh Tabataba’i University. Qualche anno dopo (15 gennaio 2013) la chiusura: il governo aveva installato telecamere fisse e il proprietario fece una dichiarazione su Facebook per cui preferiva chiudere che accettare quell’intrusione, non sarebbe più stato un luogo “libero”. In molti piansero. Adesso esistono delle pasticcerie con quel nome perché il proprietario ha continuato a fare dolci.

Un documentario che cito nel libro e che è stato importante per lasciare traccia del Movimento Verde è The Green Wave, lo si può vedere su varie piattaforme acquistandolo per pochi euro (al momento risulta essere indisponibile in Italia, ma insomma, si trova. ndr).

Un’altra dimensione politica importante nel romanzo è quella dei social. Facebook è entrato in Iran nel 2009, poco prima delle elezioni. È tipico che ci sia una tendenza all’apertura durante la campagna elettorale, perché poi ci sono le votazioni. Prima del 2009 era tutto bloccato. Proprio in quei giorni di campagna elettorale gli iraniani e le iraniane hanno conosciuto Facebook e YouTube, era un mondo nuovo. Il giorno dopo le elezioni, lo Stato ha bloccato i social media. Da lì è nata l’abitudine all’uso delle VPN, per evitare i blocchi. Ciclicamente il governo blocca la copertura dati, per non far uscire le notizie nel Paese e non permettere alle persone di darsi appuntamento alle manifestazioni.

Nel romanzo si accenna a vari momenti della storia iraniana recente con l’espediente dei post di Instagram, come l’episodio in cui alcuni artisti iraniani hanno fatto scandalo mettendosi a ballare (e riprendendosi, condividendo tutto in rete) su un tetto di Teheran sulle note della canzone Happy di Pharrell Williams. Sono stati incarcerati, poi obbligati a pentirsi pubblicamente, i loro profili bannati.

Quando sono stata in Iran quelle del 2009 erano viste come le ultime manifestazioni che avevano rappresentato una vera speranza di cambiamento, poi sedata nel sangue. Ho finito di scrivere il romanzo nel 2021, prima dell’ondata potente di manifestazioni del 2022-2023 col Movimento Donne, Vita, Libertà.

L’archeologia mi ha permesso di usare una chiave d’ingresso realistica in un Paese chiuso come l’Iran. In quel lavoro andare fuori ha un’importanza cruciale, la ricerca etnografica è sul campo, non è mai pura teoria. È anche uno degli unici modi per avere i permessi per entrare a livello burocratico. Gli archeologi vanno via in gruppo perché c’è bisogno di varie competenze. Si può partire facilmente ancora molto giovani, basta essere collegati a un professore o professoressa di riferimento a cui fanno capo gli scavi. Per Daria questa persona è Buratti.

Per parlare del Movimento politico del 2009-2010 la mia protagonista doveva trovarsi dentro alla società iraniana in quel momento. Se fosse stata un’antropologa o una giornalista, o anche una cittadina irano-italiana, sarebbe stato più complicato perché si sarebbe potuta veder negare il visto. Immischiarsi con le faccende del presente è delicato, invece l’archeologia è una professione più “neutra”, fa ricerca su cose che vengono considerate “morte”, che non danno fastidio anzi, possibilmente lustro alla grandezza del Paese.

È un ambito più circoscritto, è andare in cantiere in luoghi remoti. Non farsi notare troppo.

La missione italiana a Persepoli è attiva dal 2008, guidata dal Professor Callieri. Dal 2014 si lavora nel sito di Tol-e Ajori, subito fuori Persepoli, dove è stata rinvenuta la copia della Porta di Ishtar a Babilonia. Per avere un’idea dell’originale si può andare a Berlino, al Pergamon Museum, dove c’è una ricostruzione fedele in scala reale. Blu intenso, l’edificio monumentale, con gli animali mitici a strisciare sulle pareti.

Tra le varie interviste con archeologhe e archeologi mi sono resa conto di quanto questo mestiere sia molto pratico e davvero poco romantico. La dimensione del lavoro in cui ci si sporca, si fa fatica, è quella che mi affascina. E che affascina anche loro. Poi il resto dell’anno si fa ricerca in Europa, si va in giro per conferenze, stage. Era il lavoro ideale per Daria, per come l’avevo immaginata.

Per entrare in contatto con le cose vicinissime, Daria deve passare per cose lontanissime.

Daria e Payam hanno due movimenti inversi: lei ha un movimento centripeto, dall’esterno verso l’interno; lui ha un movimento centrifugo, dall’interno verso l’esterno.

Lui parte da vicino – è molto attaccato alle radici, alla famiglia, alla sua vita in Iran – e lei invece deve partire da lontano, da un contesto distante dal suo, per comprendere le dinamiche più profonde, interne, familiari.

Lui l’aiuta a capire le origini e la vicinanza.

Lei lo aiuta a uscire dal suo mondo.

E come in ogni viaggio, c’è un ritorno.

Questo romanzo non sarebbe mai esistito senza i miei periodi in Iran.

Ti è piaciuto questo racconto? La copertina? La redazione? Tutti e tre?

É sempre un balsamo al cuore leggerti, Elisabetta!