Testo di Luca Flaocioni

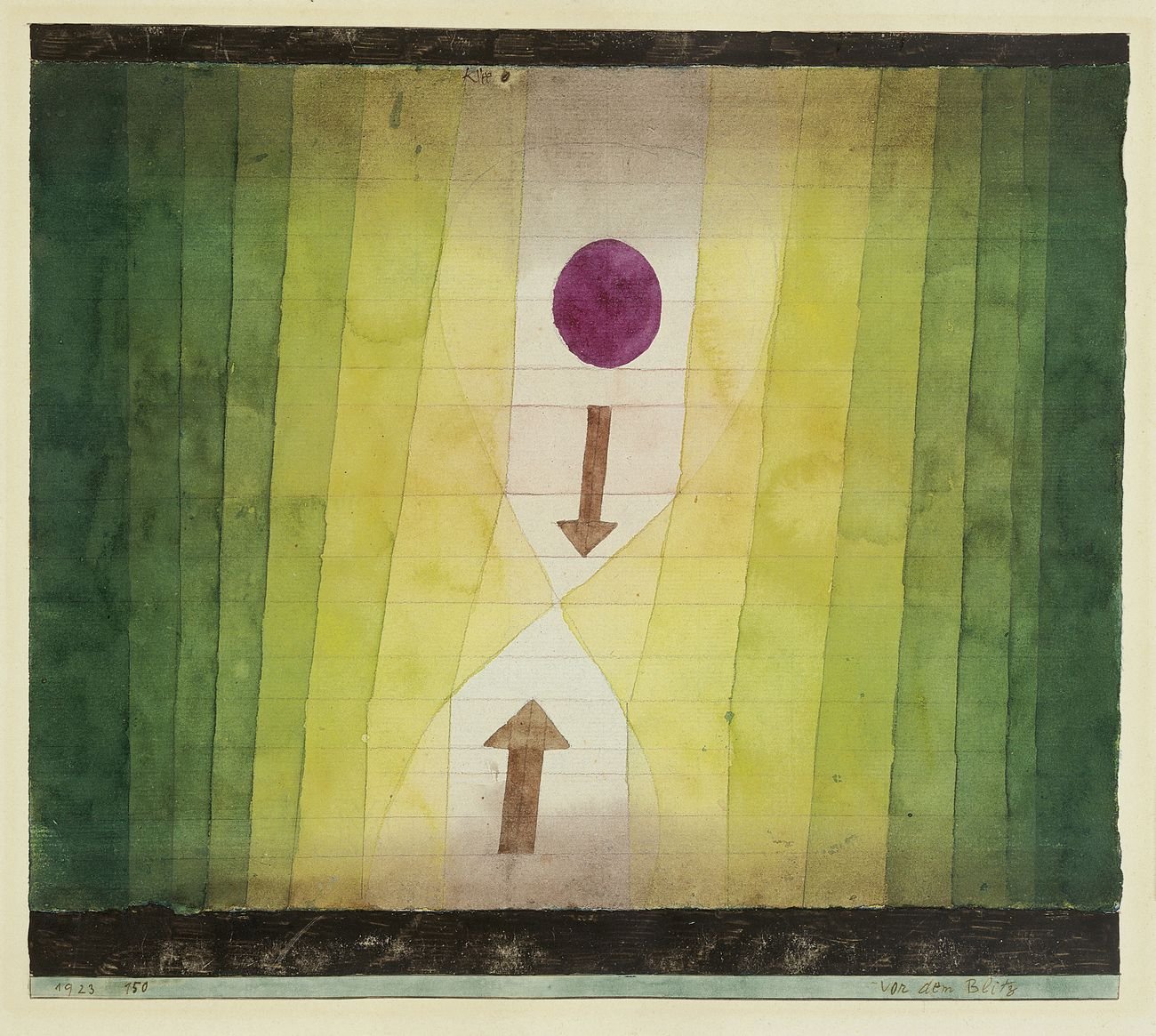

Immagini di Paul Klee (Vor dem blitz)

Quando mi sono trasferito qui in periferia, con mia moglie, la costruzione del Sethlans era appena cominciata. La cosa mi interessava, un po’ perché dove lavoravo c’erano voci di corridoio secondo le quali i nostri uffici si sarebbero trasferiti proprio lì, e un po’ perché il Sethlans doveva diventare il grattacielo più alto d’Europa, e mi sono sempre interessato di tecnologia e innovazione. Negli ultimi tre anni la stampa, non solo locale, ha dedicato numerosi articoli a questa opera ambiziosa, definendola una specie di miracolo in un paese in cui il progresso viene sempre ostacolato da burocrati e pessimisti. Ho seguito queste notizie forse un po’ più di quanto non volessi, poiché da tanto tempo ho preso l’abitudine di scendere al bar di sotto per fare colazione (per me una cosa nuova, dato che amo la comodità e il comfort di mangiare a casa mia), e quindi non solo mi trovavo davanti un giornale che finivo sempre per sfogliare, ma non potevo nemmeno evitare di sentire gli approfondimenti dei clienti, che ora s’indignavano per quei perdigiorno che protestavano accampati nei cantieri, ora si commuovevano pensando a quanto indotto avrebbe generato la costruzione di quel bellissimo monolito che pian piano si innalzava sotto i nostri occhi (e devo dire che anch’io, a pensarci, un po’ mi commuovevo). Qualcuno dice anche delle sciocchezze, per lo più un vecchio comunista, ma era comunque meglio ascoltare loro che stare in casa perché, se fuori, nel mondo, tutto andava nel migliore dei modi, tra le pareti dei nostri cento metri quadri il mio matrimonio cominciava a sgretolarsi.

E quando è cominciato questo sgretolamento? A volte penso di aver sbagliato già quando ho insistito con mia moglie perché ci trasferissimo qui, lontano dal centro. Lì c’erano le librerie, i caffettini dove poteva stare seduta a lavorare, così almeno usciva di casa. Qui, nonostante tutto il verde, l’aria pulita e ora persino quella meraviglia architettonica del Sethlans, non si è mai trovata bene. Ma mi sembrava un’occasione così buona, un prezzo così basso per sistemarci, finalmente, e poi, se davvero alla fine trasferiranno il mio ufficio nel grattacielo, allora sarà stato davvero conveniente.

Avrei dovuto prendere come brutto segno che il giorno dopo aver portato in casa l’ultimo scatolone è uscita la notizia della pietra? A quindici metri di profondità, durante gli scavi preliminari, avevano rinvenuto quello che, con un termine tecnico che in qualche ora era già diventata una parola conosciuta da tutti, si definiva masso glaciale erratico, poiché era stato trasportato fino alla nostra periferia e nella modernità da un antico ghiacciaio, una cosa come duecentomila anni prima.

Qualcuno pensava che avrebbe rallentato i lavori, ma io, personalmente, che ho fiducia nella tecnica, non vedevo grossi problemi, e di certo non ci leggevo premonizioni infauste. Anzi, mi sembrava un’ottima opportunità per tirare fuori mia moglie dal buco, e andare insieme a vedere la rimozione del masso. Lei non sembrava molto entusiasta (ma lei non è mai stata entusiasta di niente, è una che se ne starebbe tutto il giorno in casa a leggere poesia ungherese, o a tradurla, che è poi il suo lavoro, tradurre, se si può chiamare lavoro, dato che principalmente il mutuo lo pago io, con il mio stipendio da impiegato), ma dopo avere insistito un po’, ha ceduto.

In realtà era stata un po’ una delusione. Non ci si poteva veramente avvicinare agli scavi, c’erano un sacco di barriere, così stavamo lontano, nella folla dei curiosi, nelle nostre giacche a vento e sotto una pioggerellina irritante che andava e veniva. Aspettavamo tutti, chi con l’ombrello e chi senza, che tirassero fuori la pietra, con una gru rinforzata, che la fasciassero con le bande d’acciaio, la caricassero su una piattaforma e la portassero via. La speranza, a quel punto, era che ci sarebbe sfilata davanti e avremmo potuto vedere da vicino quel sasso preistorico. Avrei voluto sfruttare l’occasione per baciarci almeno un po’, ma ricordo che preferiva limitarsi a tenermi la mano e non c’era modo di convincerla.

Non si vedeva quasi niente, ma a un certo punto abbiamo sentito un cigolio più forte degli altri e d’un tratto abbiamo visto il masso alzarsi sopra il livello delle barriere e stagliarsi per qualche secondo nel cielo grigiastro, per poi ridiscendere quasi subito, probabilmente sulla piattaforma che non vedevamo.

Mentre io avevo capito che dovevamo aspettare che la piattaforma venisse portata via, magari passando davanti a noi, mia moglie si era come incantata a guardare il punto nel cielo dove era stata sospesa per un attimo la pietra. Continuava a guardare lì, come se si aspettasse che la pietra potesse risollevarsi, e mentre io le parlavo, forse dicendole che era incredibile che tempo da cani facesse, forse spiegandole come sarebbe stato bello salire fino all’ultimo piano del Sethlans quando avrebbero messo gli ascensori, e goderci il panorama, con Monte Adone e il Monte delle Formiche e il Cimone, forse dicendole che la smettesse di guardare nel vuoto, che era ridicola, che la pietra non tornava mica su, lei non si sforzava nemmeno di far finta di prestarmi attenzione, e quando ho aumentato la pressione della mia mano intorno alla sua, lei mi ha elargito, senza staccare gli occhi dal cielo vuoto, un solo e lontanissimo “sì”.

Era già quello l’inizio della sua ossessione? Dopo una decina di minuti, ci stava finalmente passando davanti il camion che trasportava la piattaforma sulla quale era stata collocata la pietra, fasciata di cinghie d’acciaio, lucide per la pioggia. Ma questi non possono essere tutti di qua, insistevo a dire a mia moglie, devono essere sicuramente di lì, o di là, o di laggiù, e ormai glielo dicevo non perché mi interessasse davvero appurare la provenienza della folla che si era radunata attorno al cantiere, ma perché l’intensità dello sguardo di mia moglie, che ora si era staccato dal cielo e si era incollato alla pietra, seguendola in tutto il suo percorso, mi preoccupava, era innaturale, era – non so come dirlo in un altro modo – fuori scala. E così cercavo di distrarla, volevo che guardasse me, o che almeno mi rispondesse. Invece era completamente assorbita da quella stupida pietra. Era come se tra di loro si fosse instaurato un dialogo, un dialogo di sguardi, un’intimità sconveniente che temi possa crearsi tra un bel cameriere e la ragazza che hai portato a cena, un occhieggiare.

Ma quale occhieggiare poroso, cisposo e umido per un sonno millenario e sotterraneo poteva mai offrire quella pietra? Ma cosa sto dicendo? Devo essermi ammattito anche io. A stare con lo zoppo, ecc. Comunque, era così presa che per un attimo ho sentito la sua mano fredda cercare di sfilarsi dalla mia e allora ho stretto più forte, trattenendola.

«Dove vai?»

«Non andiamo a vedere dove la mettono?»

«Ma, tesoro, guarda come piove. No, ci conviene tornare a casa.»

Sempre così mia moglie. Quel giorno è stato difficile trascinarla a casa, via dalla pietra, anche se volevo solo evitare che si prendesse una polmonite. La domenica seguente, quando le ho proposto di andare a farsi una foto dove avevano piazzato il masso, all’entrata dei giardini pubblici, di nuovo non si riusciva a schiodarla dal divano. Doveva lavorare. Doveva proprio lavorare nel week end, e doveva lavorare ogni week end, tanto che cominciavo a sospettare, mentre le settimane passavano così, una dopo l’altra, che dovesse tanto lavorare nei fine settimana perché la settimana se ne stava a ciondolare per casa senza far niente, a parte ingozzarsi e guardare video di gattini. Adesso, col senno di poi, mi viene il dubbio di essere stato anche fin troppo ingenuo, perché non posso più escludere che lei la pietra, nel week end, non avesse bisogno di vederla magari proprio perché andava a trovarla tutti i giorni, mentre io sgobbavo in ufficio dalle otto alle sei. Fatto sta che dopo un mese mi sono dimenticato del masso, perché in fondo c’erano tante altre cose da fare, e se la mia attenzione era presa da qualcosa che non fosse il lavoro questa era la costruzione del Sethlans, che nella mia mente aveva del tutto eclissato la questione della pietra. Il grattacielo veniva su bene come previsto, nonostante bisognasse di tanto in tanto allontanare gli attivisti, perdigiorno che occupavano il cantiere dicendo ora che la costruzione era poco ecologica, ora che gli operai venivano sfruttati, non rendendosi conto che erano proprio gli operai ad essere danneggiati dal loro attivismo, quei poveri operai che volevano solo lavorare. E così tra polemiche sterili e qualche immagine della costruzione dell’endoscheletro, tra mia moglie che traduceva Radnóti nel weekend e chissà cosa combinava in settimana, tra i miei straordinari non pagati del venerdì sera e le mie corsette del sabato pomeriggio, sono passati due anni.

Due anni, non conto male. Quel masso, per me, allora, era così insignificante che me lo sono dimenticato per due anni. Ci sono passato davanti un anno fa, quando ho deciso di prolungare la mia corsetta fino a quell’estremità del parco, quella opposta a dove viviamo, perché ormai ero migliorato molto. L’ho visto e ho proposto a mia moglie di farci quel selfie, quel famoso selfie che dovevamo farci due anni prima. E così ho insistito, ho insistito ancora, e una domenica mattina l’ho trascinata giù dal letto e siamo andati ai giardinetti, abbiamo fatto un selfie con la pietra, l’ho portata a mangiare sushi e la sera, tornando a casa, mi sono pure riuscito a beccare un ringraziamento per la magnifica giornata che avevo organizzato, se non ricordo male.

Il selfie era venuto bene. La luce era buona, il cielo era azzurro. Con i nostri giubbotti smanicati e le nostre mani sulla pietra avevamo un po’ l’aria di due marinai che hanno appena catturato un mostro marino, l’hanno strappato dal buio degli abissi e ora lo presentano all’obbiettivo del fotografo. Ovviamente non avevamo fatto niente di così eroico, ma rimaneva una bella foto. Mi piaceva così tanto che l’ho fatta stampare, insieme a un centinaio di altre foto che avevo sul telefono.

I sogni di mia moglie sono cominciati poco dopo. Si doveva cominciare a lavorare all’esoscheletro, ma la polizia doveva aspettare il via libera per sgomberare nuovi perdigiorno, questa volta venuti da fuori a sostituire i primi finiti in galera, prima di poter procedere con i lavori successivi. Stavo leggendo ad alta voce questa notizia dal mio cellulare quella mattina, e mia moglie mi fissava senza dire niente, cosa non insolita per lei, ma non toccava nemmeno la sua tazza di caffelatte e non sembrava interessata a imburrare le sue fette biscottate. Ricordo di essermi interrotto nella lettura per dirle che, se non voleva mangiare, era meglio che rimettesse in frigo il burro. È strano che mi ricordi una frase del genere forse, oppure magari si ricordano sempre degli stupidi dettagli prima di una catastrofe. «Ho sognato» mi ha detto mia moglie, come se fosse una risposta appropriata a quello che le avevo detto, «ho sognato che la pietra mi parlava.»

Ho sorriso, senza rispondere nulla. Un sorso di caffè. «La pietra mi chiede di tornare» mi fa. Le ho chiesto se questo rimaneva nel sonno, o se sentiva la voce in quel momento, dato che me lo ripeteva con gli occhi sbarrati e un pochino troppo intensi, da matta. Mia moglie mi ha confermato che si trattava del sogno, che la pietra glielo chiedeva nel sogno e allora le ho assicurato che non c’era niente di cui preoccuparsi, che non c’era bisogno di essere così emotivi, che i sogni sono solo sogni e detto questo o qualcosa di molto simile mi sono alzato, ho finito il mio caffè, ho messo la tazzina nel lavandino e sono uscito per andare a lavorare. Per me la questione era finita lì.

Il giorno dopo, mentre cercavo di capire se i poliziotti fossero riusciti a liberare il cantiere, mia moglie mi ha ripetuto, con una voce più calma, neutra, come se si sforzasse di controllare le proprie emozioni, che la pietra le aveva parlato di nuovo, sempre in sogno.

«Prima di tutto» le ho detto io, che cominciavo un po’ a stufarmi, «è un masso glaciale erratico, non una pietra. Cerchiamo di usare le parole giuste. E dato che stiamo attenti alle parole, non è che una pietra ti ha parlato in sogno, ma cos’è questo modo da Bibbia di esprimersi, non è una pietra che ti ha parlato in sogno, sei tu che ti sei sognata un masso glaciale erratico parlante.»

Forse ero stato troppo duro? Ho visto il suo volto incupirsi e ho cercato di essere più gentile, e così ho buttato lì un: «va beh, e che ti avrebbe detto sta pietra parlante?»

Lei non ha cambiato espressione, e guardando il tavolo mi ha risposto lentamente, scandendo le parole: «La pietra mi chiede di tornare. La pietra mi chiede di aiutarla a tornare. Che non può dormire nella luce, che ha bisogno del buio.»

A queste parole, mi sembra normale, non sapevo come rispondere, soprattutto per il tono serio e un po’ triste con cui le aveva pronunciate, come se davvero fosse qualcosa che la pietra le aveva effettivamente sussurrato all’orecchio, come se si trattasse di un problema reale. Così non ho risposto. Ho rimesso via il burro, le fette biscottate. Insomma, ho sparecchiato io. Le ho chiesto se avesse intenzione di bere il suo caffè. Non mi ha risposto. Me ne sono andato in bagno e mi sono lavato i denti, lasciandole la tazzina davanti. La sera, di ritorno dal lavoro, mia moglie era sul divano con il laptop sulle gambe, mentre la tazzina era ancora lì, piena fino al bordo di caffè gelido.

La situazione si è ripetuta con variazioni minime tre, quattro, cinque mattine di fila, ma già dal terzo giorno mia moglie ha avuto il buon senso di non tirare fuori né il burro né le fette biscottate. Il caffè però lo facevo io, e insistevo per usare la macchinetta grande, perché speravo che, almeno quello, lo avrebbe bevuto. Almeno per svegliarsi un po’, per strapparsi un po’ dal sonno e da quei sogni che a quanto pare la inquietavano tanto. Una mattina, dopo che mi sembrava che non mangiasse da giorni (ma sicuramente qualcosa trangugiava mentre non c’ero, per non darmi soddisfazione), sfinito, ho ceduto (di nuovo) e le ho chiesto se la pietra avesse detto qualcosa di nuovo.

«No. Le solite cose, amore. Che vuole tornare al buio, al posto dove stava prima.»

Non credo di aver bestemmiato, perché non mi piace bestemmiare. Non credo neanche di averle urlato in faccia, perché sono molto bravo a controllarmi. Però, sì, può essere che sia scattato in piedi e le abbia tolto la tazzina da sotto il naso – è possibile che abbia gettato il caffè nel lavandino, che abbia sciacquato con un getto d’acqua la tazzina e che poi, dopo averla sbattuta nella griglia scolapiatti, le abbia detto, appena un po’ bruscamente, qualcosa di questo tipo: «Beh, dì alla tua amichetta, la pietra, il masso, che non ci può tornare al posto di prima, perché c’è un bellissimo grattacielo, un grattacielo stupendo, il grattacielo più alto d’Europa e più bello del mondo e che tutti ci invidiano.»

In realtà, come dicevo prima, la costruzione non era ancora ultimata, ma in quei momenti è difficile rimanere lucidi. La sera, con più calma, le ho detto che avrebbe dovuto rivolgersi a uno specialista, che io di sogni non ne capivo niente, e lei, con mia grande sorpresa, qualche giorno dopo è andata al suo primo appuntamento con il dottor Mazzi.

Io, comunque, per paura che mia moglie potesse continuare a raccontarmi i suoi sogni, ho cominciato a sgattaiolare al bar per fare colazione. Dato che mia moglie comunque non mangiava più niente a colazione, riprendendosi solo all’ora di pranzo dalle sue visioni notturne, mi dicevo e le dicevo che così evitavo un peso a lei, più che altro, che così non doveva lavare niente. Continuavo a fare il caffè, in una moka piccola, nella segreta speranza che lo bevesse, e quando tornavo buttavo immancabilmente tutto il liquido, gelido, nello scarico del lavandino.

Al bar prendevo un caffè e una pasta, leggevo il giornale, e ascoltavo la gente chiacchierare. Il brusio dei clienti, così diverso dal silenzio glaciale di mia moglie, un silenzio che avevo sempre paura potesse incrinarsi, un silenzio che tratteneva dentro di sé chissà quale orrida mostruosità pronta ad uscire e a farsi suono, ecco il brusio dei clienti, così diverso, mi rilassava. Parlavano di calcio, di basket, di formula uno, insomma delle cose normali di cui parlano le persone normali. Parlavano anche del Sethlans, degli attivisti daspati, perché non si poteva metterli tutti in galera a scroccare vitto e alloggio a noi contribuenti, diceva un uomo sulla cinquantina, ridacchiando. Mi metteva proprio di buon umore, fare colazione al bar.

Un mese dopo stavamo guardando, in casa, la sera, un servizio del telegiornale in cui la giornalista, una bella ragazza sulla ventina, provava in anteprima uno degli otto ascensori che erano appena stati installati nel grattacielo, quando mia moglie mi ha detto che non sarebbe più andata dallo psicologo. Mi ha detto che si sentiva meglio, e che Mazzi d’altronde era stato utilissimo con quel suo consiglio di tenere un diario dei sogni. Che da quando lo faceva, non si sentiva più in dovere di dirmi tutto. Da allora, mi parla di meno di quello che le succede, di notte, nella testa, perché si sfoga già abbastanza scrivendo in questo suo diario. Io, però, come è normale, credo, mi sono preoccupato, perché sta cosa del diario mi sembra un rischioso far proseguire nella veglia questi incubi assurdi. Certo, non sono un esperto, ma ogni tanto ho sbirciato nel suo diario, che del resto tiene in bella vista sul suo comodino come se volesse essere letto. Negli ultimi sogni, la pietra si alza, levita proiettando l’ellissi imperfetta della sua ombra sul prato dei giardinetti e poi, dopo un po’ di tremore levitante, cede alla gravità e ricade al suo posto. Mia moglie si sveglia sempre sudata dopo questi sogni e per tutta la giornata si lamenta di avere l’emicrania. Io le ho già spiegato, più di una volta, il mio trucco per non avere brutti sogni. L’ho imparato da piccolo, quando certi incubi di cui non voglio parlare mi tormentavano e mi avevano fatto venire il terrore di chiudere gli occhi, e mi sembra molto semplice: si tratta di guardare, prima di andare a letto, delle immagini rilassanti, neutrali, così neutrali e rilassanti da non potere rivoltarsi in incubo. Io, le dissi, guardo una foto di un asino, un asino che non so nemmeno chi sia, né dove sia, una foto di un asino che ho scaricato da internet vent’anni fa, del resto lo sai come si dice nel dialetto di qui, o forse non lo sai, la bellezza dell’asino, si dice. Guardo il suo muso dolce, mansueto, e mi addormento. Non è che sogni degli asini, non mi sogno proprio niente. Almeno credo, dato che non mi ricordo niente la mattina. Guardarle senza pensare, perché il pensiero potrebbe portare a inquietudini, guardarle e basta, guardarle e sciogliersi nelle loro forme. Mia moglie mi ha ascoltato, mi sembra, quando le ho parlato di questo trucco, ma, fino a poco tempo fa, non l’ha mai messo in pratica e, forse, quando ha cominciato, è stato pure peggio. Perché lei ogni cosa la fa a modo suo, e di solito è il modo sbagliato.

Quando hanno ultimato il Sethlans, due settimane fa, ho convinto mia moglie a salire in macchina e siamo andati a visitarlo. Ancora non era possibile, come le ho spiegato durante i dieci minuti di viaggio, prendere l’ascensore fino all’ultimo piano, ma potevamo camminare dall’entrata all’uscita, attraversarlo tutto, vedere i posti dove si sarebbero insediati gli uffici delle banche, delle compagnie assicurative, forse anche quello della mia multinazionale. Forse potevamo prenderci un frappè al Caffè Sethlans, che era già aperto. Per tutto il viaggio mia moglie non diceva niente, ogni tanto diceva sì, ma era sempre un po’ in ritardo rispetto alle mie proposte, a volte i suoi sì mi interrompevano, perdevo il filo del discorso, mi irritavo. Lei era sempre più pallida, le occhiaie sempre più profonde, solo le sue mani erano rimaste cicciotte e umidicce come il primo giorno che gliele avevo sfiorate.

Usciti dalla macchina, il Sethlans sembrava un enorme monolito di onice nera. Una specie di insetto stupendo, nel suo carapace rifulgente e straordinariamente duro. Più mi avvicinavo, tirando leggermente per la mano mia moglie, e più rivelava la sua grandezza. Siamo entrati. Nell’attraversarlo indicavo a mia moglie le piantine, i ficus, complimentandomi per la pianificazione dello spazio verde. Le intimavo di sentire che bel silenzio, in cui si sentiva solo lo scalpiccio delle nostre scarpe sul quasi impercettibile ronzio dell’aria condizionata. Ma a mia moglie l’aria condizionata dava fastidio, quel ronzio leggero la inquietava, e quando ho provato a portarla al Caffè a prenderci un frappuccino mi ha detto che l’odore di caramello era troppo forte, che le dava la nausea, e quindi alla fine siamo usciti, e credo sia stata l’unica persona da cui abbia mai sentito una critica nei confronti di quello che ormai, per tutti, è la perla della nostra regione, il suo monumento più avveniristico e significativo.

“Ci siamo comportati bene, l’Emilia ha risposto presente” ha detto il barista una settimana fa, mentre scrivevo i primi paragrafi di questi appunti. Distratto da queste parole che sembravano darmi ragione ho alzato lo sguardo dal foglio verso il mio caffelatte, che rappresenta ormai l’unica gioia, prima di tornare a casa e affrontare il caffè gelido lasciato da mia moglie.

Abbiamo preso un caffè, erano le quattro di un ennesimo pomeriggio piovoso e grigio. Stavamo seduti al tavolo di cristallo del mio soggiorno e io ero un po’ stressato che quell’amica avrebbe sporcato qualcosa o rotto qualcosa, perché muoveva le mani continuamente, si arricciava i capelli, accavvalava le gambe e poi le rimetteva a posto, si appoggiava il mento sulla mano e se lo tormentava, poi cambiava idea e buttava indietro la schiena, la testa e la massa di capelli ricci e si accasciava sulla sedia urtando con le ginocchia la parte sotto del tavolo. La vedevo da lontano fare tutto questo, perché finito il mio caffè le avevo lasciate sole. Che parlassero, pensavo, che capisse lei quello che non andava con mia moglie.

Dopo due ore, quando Nadia, l’amica di mia moglie si chiamava Nadia, ha deciso di andarsene, con la scusa di accompagnarla con l’ombrello fino alla macchina (c’era sempre questa pioggerellina irritante) sono uscito con lei per farle qualche domanda. Abbiamo avuto una conversazione che ancora oggi mi sembra surreale, ma provo a trascriverla:

«C’è qualcosa che si può fare?»

«Starle vicino. È un momento difficile.»

«Eh, ma è difficile anche per me.»

«Sì, ma tua moglie è una persona creativa. Ha bisogno di supporto in questi momenti, più che mai.»

«In che senso? In che senso creativa?»

«Ma è un po’ come un parto, no?»

«Ma cosa?»

«Ma il racconto che sta scrivendo?»

«Ma quale racconto? Lei fa la traduttrice.»

«Il racconto, il racconto. Il racconto sulla costruzione del Sethlans. Poi dovresti esserne fiero, ha deciso di scriverlo dal tuo punto di vista. Ti deve amare molto per voler parlare come te.»

Insomma, per quanto estranea mi sembri oggi mia moglie, questa Nadia era più matta di lei. Mia moglie non ha mai scritto nessun racconto, né mai ha voluto farlo, di questo ne sono sicuro. Quando siamo arrivati alla macchina, non so perché ma ho cercato di baciare Nadia. Lei mi ha schivato e mi ha detto che era meglio di no. Forse questo è stato un errore da parte mia, ma siamo umani, dopotutto. Da allora non ho più provato a chiamare nessuno.

Poco più di una settimana fa, dopo il lavoro, la polizia mi ha chiamato perché mia moglie è stata trovata all’entrata dai giardinetti, abbracciata alla pietra, come se cercasse di sollevarla, ed è stato difficilissimo rimuoverla. La sono andato a prendere e siamo tornati in macchina quasi senza parlare, anche se io le ho ripetuto, un paio di volte, che così non va bene, che bisogna darsi una calmata, che non so più cosa fare con lei.

Siamo andati a letto, lei si è addormentata di colpo, mentre io ho passato tutta la notte a guardare il soffitto. La mattina dopo, mentre facevamo colazione insieme, perché avevo deciso di non andare al bar in questo momento delicato, che tanto sicuramente non sarei riuscito a distrarmi, mentre rimuginavo su come si procede per richiedere un trattamento sanitario obbligatorio, lei ha detto una cosa, con una voce tranquilla ma decisa, un tono che non associavo alla sua persona ormai da mesi.

«Che cosa stupida che ho fatto ieri.»

Quesa sua ammissione mi è parsa un momento di lucidità, tanto che l’ho abbracciata; per la gioia mi sono messo a sparecchiare io, ma lei si è alzata, mi ha fermato mettendomi una mano sul polso e mi ha detto «faccio io» con una calma, una dolcezza, ma anche una fermezza rasserenanti, e allora l’ho lasciata fare, e ho deciso di lasciar perdere, mentre da seduto guardavo il telegiornale locale, e poi il meteo, le parole che mia moglie diceva a se stessa sopra lo sciabordio dei piatti: «non è da sveglia che muoverò la pietra.»

Da quella sera, prima di addormentarsi, si è messa a guardare una foto. È il nostro selfie con la pietra. Ero perplesso, perché non sapevo se guardare la pietra era proprio la cosa più sana da fare da parte sua, ma mi sono anche detto che poteva essere che, in quella foto, lei guardasse noi due. In fondo, era l’ultima foto che ci eravamo fatti insieme. Mi sembrava che, in fondo, avesse finalmente deciso di seguire il mio consiglio.

E arriviamo a questa mattina. Come sempre sono sgattaiolato al bar, e tutti a dire “ma hai sentito” e “bän bän” e “ma non hai sentito?”. Ho preso il mio caffelatte, normalmente, e normalmente mi sono seduto al tavolo del giornale, ma lì non c’era scritto niente di eclatante, a quanto pare era una notizia troppo fresca. E mentre guardando il muro di fronte a me sorseggiavo il caffelatte, le voci, che tentavo di districare l’una dall’altra, mi rivelavano qualcosa, tra un “sembra che qualcuno abbia scaraventato” e un “i soliti attivisti, i soliti sfaccendati” e “uno squarcio enorme, l’intero edificio trafitto dalla” e “mo bän, mo bän” e “qualche esaltato, qualche estremista” e “forse una catapulta” e “vetri rotti ovunque” e “ma quale catapulta, cretéin” e “questo è il segno del Signore” e “ma quale Signore, dio**j*” e “questo è un segno degli Alieni”, “un asteroide” e “telecinesi” e “ma stiamo calmi, ma quale dio e quali alieni e quali cinesi, sempre i cinesi ci volete mettere dentro” e poi, niente, non mi sono neanche messo a chiedere spiegazioni, perché era chiaro che non mi riguardava, che mi sarei di sicuro incazzato se fossi andato a chiedere, che si sarebbe trattato di una stronzata che non avrei voluto nemmeno sentire, ci potevo scommettere, quindi ho preso, ho pagato e sono uscito.

Ed ero proprio deciso ad ignorare la questione, almeno per un paio di giorni, almeno per un po’, almeno fino a quando non si sarebbero calmate le acque, perché all’inizio, si sa, sono tutte speculazioni, non c’è uno straccio di serietà nel giornalismo odierno, tanto valeva aspettare, e avrei voluto aspettare senza commenti, senza pensarci più, tanto il Sethlans l’avrebbero rimesso a posto in quattro e quattrotto, non c’era dubbio, sospettavo anzi che quel bellissimo monolito avesse magari proprietà autorigenerative, e quindi perché dare spazio, dare attenzione a questi estremisti, a questi vandali, a questi sfaccendati. Ero proprio convinto, poi però sono rincasato e ancora prima di togliermi la giacca a vento ho notato che mia moglie era già scesa in cucina, era seduta al tavolino, e davanti a lei non c’era solo una tazzina di caffè. Burro, pane, marmellata, persino il pacco dei miei biscotti. Quest’ultimo era aperto con furia, c’era una lacerazione brutale e irregolare nella confezione di carta e alluminio; sarebbe stato un casino richiuderlo. Era straniante vedere tanto cibo vicino al suo volto emaciato. Sembrava ancora più sfinita degli altri giorni, ma a differenza delle altre mattine aveva chiaramente voglia di mangiare. Più delle cose che mi avrebbe detto dopo, più dello schifo che mi avrebbe fatto la vista di come divorava tutto ciò che aveva davanti a sé, la cosa che mi ha inquietato di più è stato, sereno, finalmente soddisfatto, raggelante, il suo sorriso.

Ti è piaciuto questo racconto? La copertina? La redazione? Tutti e tre?