di Antonio Potenza

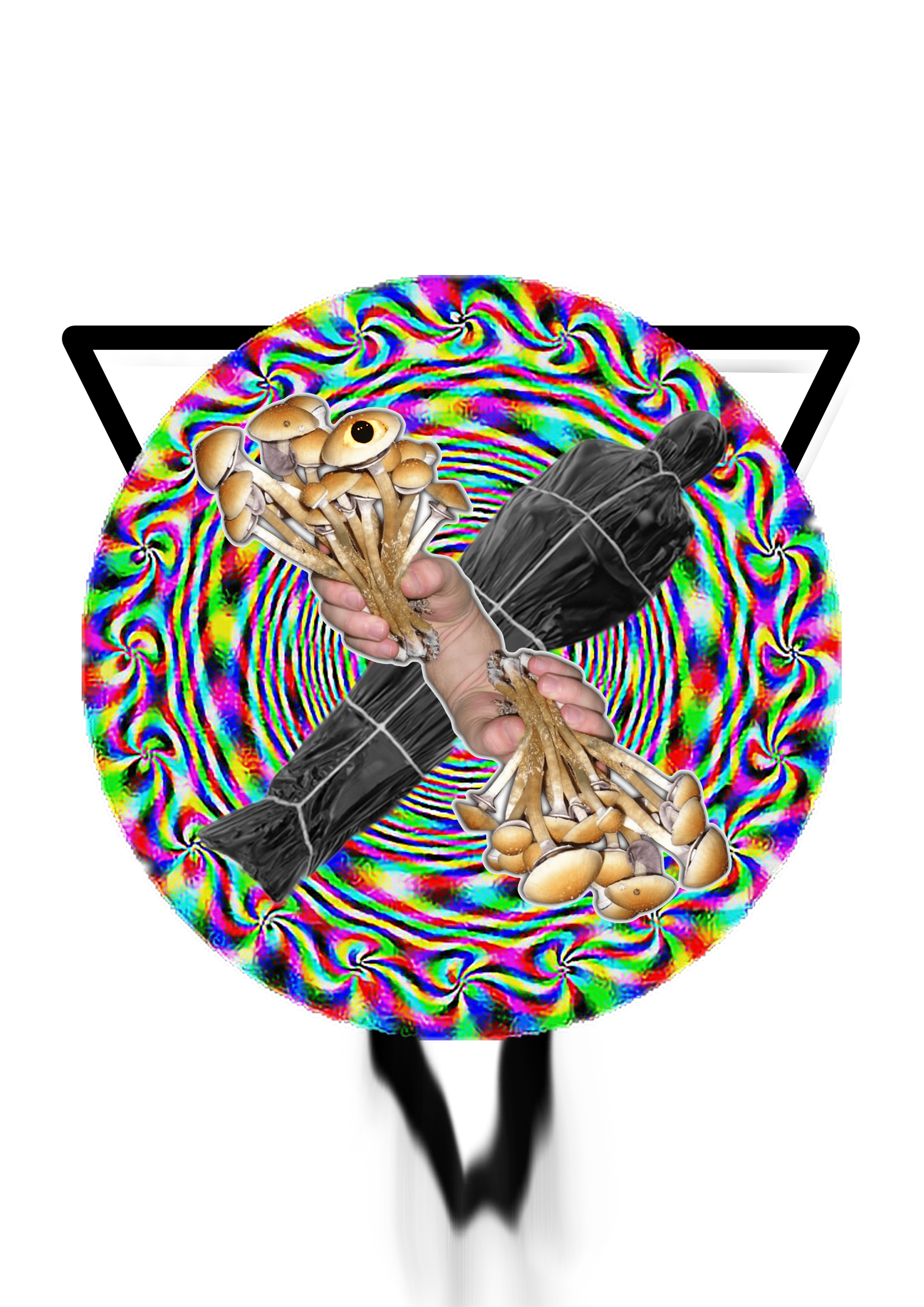

copertina di Fernando Pennaforte

Ho un’abilità: riesco a intuire il nome delle persone dal loro volto. Appena l’ho visto, non ho avuto dubbi: Pierce.

Che fosse britannico me lo suggerivano gli occhi chiari, quasi evanescenti, il mento squadrato e la giacca di tweed – che a dire il vero era piuttosto sporca, per questo mi sono messo a spazzolargli le spalle dal terriccio, soffermandomi anche un po’ sui pantaloni di velluto a coste e la camicia azzurra. Era vestito bene, ma il viso – benché livido e gonfio, immobilizzato in un’espressione placida – suggeriva che fosse comunque giovane. Gli chiesi quanti anni avesse, non rispose, sembrava riservato, quindi cercai di imboccarlo come si fa con le persone timide.

«Trent’anni, secondo me, ma non vorrei offenderla».

Il suo abbigliamento inoltre mi indicava che potesse avere qualche incarico importante. Anzi, mi ricordava quello di un mio vecchio professore universitario di ermeneutica della scrittura. Pierce però era un bel ragazzo, con quei capelli bene allineati e tondeggianti sulla fronte, gentilmente tagliati ai lati, diversamente dal mio vecchio professore, con i suoi occhiali a lunotto sul naso gonfio e ciuffi secchi ai lati della calotta cranica.

Mi sedetti su un grosso masso umido, mentre poco oltre la bocca della grotta pioveva a dirotto. Mi sembrò strano incontrare Pierce proprio lì, in quell’antro scuro, a venti chilometri dalla città, nel bel mezzo del bosco. Glielo dissi apertamente che non era un posto che si confaceva a un bel professore come lui. Lo immaginavo seduto a qualche tavolino in centro, a sorseggiare un tè caldo, al più un fumante caffè americano, mentre studentesse avvenenti gli sistemavano il bavero e si complimentavano con lui per la giacca di tweed.

Chiaramente, da buon uomo discreto, Pierce non mi raccontò niente di tutto questo, ma lo si intuiva facilmente. Continuava a fissarmi coi suoi occhi evanescenti e le labbra violacee, in quel modo che più tardi decifrai come il suo tentativo di imporre una decisione. Gli chiesi ancora una volta cosa ci facesse lì, ma non smise di guardarmi in quel modo risoluto, così desistei.

Sembrava un buon fumatore, come tutte le persone colte che avevo conosciuto nella mia vita. Per questo mi vergognai a offrirgli una misera Rothmans blu, ma di buona volontà gliela poggiai sulle labbra e gliela accesi. Le persone timide a volte possono essere pigre, lo sapevo bene. Poi accesi la mia, sapendo che era giunto il momento – come ci si aspetta in dialoghi educati tra gente perbene – di dire le motivazioni della mia presenza in quella grotta angusta. Guardandolo però, al terzo tiro di sigaretta, le spiegazioni che mi avevano portato lì mi parvero stupide, invalidate da una specie di timore reverenziale. Pierce, alla fine, era un professore britannico a conoscenza dell’italiano, e sembrava anche piuttosto bravo. E benché non sapessi quale fosse la sua materia di indagine, il suo poliglottismo d’alto rango mi parve già una buona motivazione per inventare una cazzata.

«Sono venuto a raccogliere dei funghi» biascicai in un tono non del tutto convincente. Poi aggiunsi: «Se ti va possiamo proseguire insieme a cercarne un po’, ti piacciono? Va bene se le do del tu?». Disse sì a entrambe le domande, o almeno così mi parve, con quel suo sguardo rigido e autorevole. Mi dispiacque per la bugia, ma non potevo di certo dirgli la verità. Mi avrebbe preso per stupido, perché poi non sembrava né un nichilista né tantomeno un depresso, ancor meno un anarchico autolesionista. Pierce sembrava una persona equilibrata, lo si capiva, e io un povero disperato. Si capiva anche questo.

Pierce pesava sulla mia schiena, ma lo avevo caricato in spalla cavalcioni perché mi pareva di capire che non potesse muoversi, o che volesse mettermi alla prova. Le sue gambe erano glaciali e non reggevano da sole attorno ai miei fianchi se non le stringevo con le mani; tuttavia trovavo plausibile che un nuovo amico mettesse alla prova l’altro, la fiducia è una questione di imprese portate a termine.

Uscimmo dalla grotta quando la pioggia aveva smesso di cadere, eppure sul sentiero che si allungava all’interno delle trame boschive non percepivo alcuna sensazione di umidità. Il bosco solitamente ha l’abilità di assorbire l’acqua grazie alle grosse radici delle conifere. Le foglie secche quel giorno creavano una specie di pavimentazione che proteggeva il passo dalle insicurezze di un terreno sdrucciolevole.

Raccontavo queste cose a Pierce che con il suo sguardo fiero, in religioso silenzio, indagava il mondo. Sembrava meravigliato, per questo a volte lo incalzavo: «Bello vero?» e lui annuiva, seguendo il ritmo dei miei sobbalzi.

Continuai a informarlo che quei giorni erano stati propizi per i funghi. L’anno precedente aveva piovuto tanto e sporadicamente, creando un microclima non favorevole alla formazione dei saccaromiceti alla base dei grossi tronchi, mentre nell’ultimo mese sul bosco si era abbattuto un temporale lieve e continuo che aveva predisposto la giusta umidità, le condizioni adatte alla loro nascita.

Ci iniziammo ad arrampicare lungo un sentiero in salita, dove l’acqua scivolava ai nostri lati, strabordando oltre le rocce che segnavano il confine tra la natura selvaggia e il sentiero battuto dall’uomo.

«Ci pensi?» feci a Pierce. «Quanti piedi saranno passati per selciare in questo modo il sentiero?».

Il mio amico professore lasciò che io ci riflettessi, abbandonandomi in uno strato di silenzio denso. Quanto era saggio Pierce, la totale mancanza di parole è l’unico luogo in cui ritrovare le fila dei propri pensieri. Il bosco non faceva comunque troppo rumore, tintinnava docile, sgocciolava dalle sue foglie. Un rumorino gentile ci circondava.

Poco dopo il sentiero si rimise in pari, non salivamo più, ma camminavamo su un piano dritto. La vegetazione attorno a noi non mutava, né l’avrebbe fatto, nella direzione che avevamo preso, opposta all’autostrada. Sapevo che quello era il miglior posto per trovare funghi, ed ecco che dopo qualche passo un piccolo cappello marroncino si stagliava contro la pelle rugosa di un pino. Lo raccolsi abbassandomi con fatica, con il peso di Pierce che spingeva sulle gambe.

«Guarda,» esclamai entusiasta, «questo sì che è un bel fungo». Pierce sembrò felice, ma aveva un’aria severa, c’era qualcosa che non avevo colto. Ormai conoscevo quello sguardo vitreo e la propensione di Pierce a insegnarmi nuovi concetti e inedite consapevolezze. Camminando iniziai a riflettere sul fatto che il fungo potesse essere velenoso, ma mi affidai completamente alle conoscenze del mio amico: se così fosse stato mi avrebbe prontamente avvisato. Invece una volta che gli misi il fungo in tasca non disse nulla.

Continuava a guardare estasiato, e un po’ corrucciato, il bosco. Il cielo su di noi, ricordo, iniziò ad aprirsi un po’ lasciando spazio a un tetto soffice di nuvole chiare. Continuammo a camminare, che piacevole la compagnia di Pierce.

Trovammo ulteriori funghi, dai colori disparati, con cappelli di diversa dimensione, minuti o piuttosto larghi, variopinti, alcuni più tenui, altri più audaci, certi abbastanza dinoccolati, altri ancora dal gambo corto e bitorzoluto. Pierce li teneva tutti stretti in tasca, mentre continuavamo la nostra camminata nel bosco. A un certo punto iniziai a sentire le gambe anchilosate, il fiato corto. «Pierce, che dici, pensi sia il caso di fermarci?»

Effettivamente mi accorsi che il chiarore aveva presto indietreggiato per fare posto a un angustiante ma tenue oscurità. Pierce lasciò che decidessi io, così cercai una piccola radura che conoscevo, al di sotto di un paio di pini storti che facevano da riparo nel caso in cui il meteo avesse deciso nuovamente di bagnarci con la sua misericordia. Poggiai Pierce su un masso e subito si sbracò, stanco e storto. La mascella gli cadde dalla fatica. Mi misi a ridere, era buffo in quella stanchezza ellenica, da statua neoclassica.

«Hai bisogno di una mano?» chiesi, perché mi sembrava stesse scivolando lungo le lingue di muschio verde della grossa roccia umida. Non aspettai però la risposta. Da buon amico mi lanciai nella sua direzione e lo aiutai senza pensarci, raddrizzandolo un po’. «Vedo che hai freddo, adesso accendo un fuocherello». Lo dissi nel modo più sicuro possibile, perché le reminiscenze delle tecniche scout apprese da ragazzino mi sembravano piuttosto labili.

Tuttavia, dopo una ventina di minuti di tentativi, stringendo arbusti secchi e pietre, di sfregamenti e soffi, riuscii a tirare fuori la prima fiammella. Da lì, il lavoro fu in discesa. Ancora un paio di minuti e tra me e Pierce crepitò un fuocherello allegro e caldo.

«Lo vedo, hai fame» dissi, perché guardandolo di nuovo mi accorsi che la mascella si era aperta. Aveva fame, era una sfida semiotica e io l’avevo vinta, avevo capito subito. Per un attimo ebbi un moto d’orgoglio, Pierce nel suo silenzio mi considerava il suo migliore allievo. Era lampante.

Infilzai i primi funghi con un ramo arcuato e li avvicinai al fuoco. Uno sbuffo nero esalò verso la notte. Lì su, guardai con curiosità, oltre i pennacchi gotici dei pini brillava tenue, nascosta da mimetiche nuvole scure, una gracile lingua di luna.

Per un po’ io e Pierce rimanemmo in silenzio, mentre i funghi continuavano a cuocersi sulle fiammelle traballanti. La sua fame era ormai lampante, urgente, e quella sensazione primordiale lo bloccava dal parlare, tuttavia non distoglieva mai lo sguardo da me. C’era qualcosa che gli fermava i muscoli facciali, chissà cosa avrebbe voluto dirmi. Sospettai che si trattasse di un insegnamento, ma Pierce – ormai lo conoscevo bene – non era tipo da sbandierare morali al vento. Bisognava carpirle, dedurle dal suo sguardo, grattarle dalla sua faccia smunta.

Così rimanemmo per un po’ in silenzio, finché i funghi non furono pronti. Dal rametto nero si espandeva un profumo delizioso, mi divertii a pensare al fuoco come a un livellatore di cromature. Delle loro cappelle colorate non rimaneva nulla, se non l’alone dei miei ricordi.

Iniziai io il banchetto di fortuna. Benché poco educato dedussi che Pierce, da gentiluomo qual era, non avrebbe mai acconsentito a mordere per primo. Così ne staccai uno piuttosto grassoccio, con il gambo tozzo e corto. Al primo morso avvertii le lamelle sciogliersi sul palato. Masticai piano annuendo, mostrando a Pierce la contentezza di quel pasto. Tutto sommato ero stato bravo, ne presi un altro più piccolo, maggiormente bruciacchiato e lo misi in bocca di corsa, colto da una certa referenza.

«È il tuo turno» gli dissi, stringendogli nella mano il ramo. «Fai con calma, io sono a posto» continuai tornando al mio masso. Improvvisamente convenni con me stesso che fosse giunto il momento di tirare fuori il sacco, dallo stomaco si diramava una certa urgenza mischiata a un violento brontolio. Mi sentii subito in colpa per aver mentito. I pini si accorsero del misfatto e iniziarono a piegarsi lentamente come archi tirati verso il basso. Cercavano di origliare le mie confessioni, volevano sapere anche loro quale fosse la verità, non potevano di certo rinunciare a cogliere il mio imbarazzo nell’ammissione. Conoscevo quel comportamento, succedeva spesso, e con chiunque: il mondo aveva cercato per anni di essere pronto a cogliermi in fallo, puntava i propri risparmi sul mio primo sbaglio. Puntualmente li rendevo tutti ricchi.

«Pierce, ti devo confessare una cosa». Il viso mi bruciava all’altezza delle gote.

Non riuscivo a sostenere la sua espressione arcigna. Mi guardavo bene dall’affrontare il suo piglio severo e dritto, glaciale e granitico. Avrei perso, la confessione mio malgrado non sarebbe arrivata dal cuore, in modo orizzontale e diretto, sarebbe piuttosto sgusciata attraverso la mia felpa sdrucita, scivolando nello spazio tra la pelle e i pantaloni, lambendo le caviglie, quindi giù sul terriccio, superando le fiamme, e silente avrebbe raggiunto Pierce per morderlo con il veleno della verità. Ecco a quel punto il suo odio: non sarei più stato il suo discepolo migliore. Disonorato, sarebbe andato via, ero pronto all’eventualità, ma era giusto così: la verità a tutti costi. Credevo si facesse così con gli amici.

«Non ero qui per i funghi, è giusto che tu lo sappia» dissi a mezza voce.

Oltre il crepitio allegro delle fiamme, si alzò la sua risposta: «Lo so bene».

Alzai il capo d’improvviso. Pierce in quel momento era intento a sbranare un grosso fungo, dalla cappella larga e il gambo lungo e bianco come la calce, che non ricordavo di avere raccolto. Non mi guardava, perché il capo era tutto gettato sull’abnorme fungo. Masticava e strappava, poi ingurgitava, talvolta con una pericolosa foga. La sommità del capo, me ne accorsi solo in quel momento, presentava una zona di capelli piuttosto rada attraverso la quale brillava la pelle diafana, in alcuni punti rossastra, strappata. Ebbi il dubbio che potesse trattarsi del suo cranio nudo.

«In che senso?» biascicai.

«Nel senso» disse mentre addentava un pezzo di fungo nero come la pece. Dovetti aspettare un paio di secondi prima che potesse continuare. Masticò con calma, guardandomi con gli occhi bianchi, poi deglutì e si alzò in piedi. Riprese: «Nel senso che io so perché sei qui».

La silenziosa autorevolezza di Pierce sparì di colpo. Non so se fosse colpa delle briciole nere ai lati della sua bocca violacea, o se era la pelle che vicino al fuoco cominciava a sgretolarsi come carta antica e ingiallita, o forse il solo fatto di aver deciso di alzarsi in piedi e di parlare. Tutta questa serie di variabili piuttosto sconvolgenti mi fecero capitombolare dal masso, mentre il mio amico Pierce procedeva con passo incerto e claudicante superbia. Il fuoco oscillante gli rendeva l’espressione ancora più laconica, ma il suo insegnamento mi sfuggiva.

Strisciai sul culo all’indietro, l’umidità fastidiosa mi raffreddava la schiena, ma non ebbi la forza di alzarmi, nelle gambe iniziò a scorrere il liquido pungente della paura. Pierce fu poi di fronte al mio viso: puzzava di anguria lasciata a marcire, esalava un alito dolciastro, di morte dimenticata.

Guardai nei suoi occhi di calce mentre disse: «L’unica lezione che dovresti imparare è che non si raccolgono funghi senza il giusto patentino».

Ricordo che in quel momento avrei voluto controbattere, ma un vorticare violento mi strappò lo stomaco dall’interno, il bianco delle sue iridi esplose come una bolla di calce, inondò la notte e la foresta scura.

Luca dice che fu lui a trovarmi. Mamma insiste che sia stato l’instancabile lavoro della polizia. Mi cercavano da tre giorni. A onore del vero c’è da dire che proprio mia madre fu la prima a dare l’allarme. Rivedere adesso i volantini con la mia faccia imbronciata sopra la scritta disperso, mi fa un po’ sorridere. Burloni, dove pensavano che fossi, se non con il mio amico Pierce?

Peccato non l’abbiano conosciuto, perché a quanto pare quando mi hanno ritrovato ero riverso nel mio vomito, tutto solo nel cuore della foresta poco dopo la periferia sud. Che uomo discreto quel Pierce, ha avuto anche l’accortezza di nascondere il nostro segreto.

I dottori sentenziarono qualche giorno dopo: intossicazione da fungo. Probabilmente avevo raccolto i funghi errati, la lezione di Pierce ha tutt’ora del senso.

È una storia che racconto spesso, a volte fa sorridere pensare di essere diventato amico di un cadavere. Evito sempre però di ammettere che fossi nella foresta per suicidarmi, e che a volte la vita mi è insopportabile. Pierce mi ha insegnato il garbo e la riservatezza, oltre tutto.

Lo racconto a te Grace perché, oltre al fatto che anche tu sei britannica, il tuo sguardo ferreo e deciso mi ricorda il mio amico granitico. Mi piacciono le persone solide come voi. Le ascolto e ne accolgo i consigli: per questo ho preso il patentino. Che coincidenza però trovare anche te nel bosco.

Ti va di raccogliere un po’ di funghi con me?

Ti è piaciuto questo racconto? La copertina? La redazione? Tutti e tre?