di Nicola De Zorzi

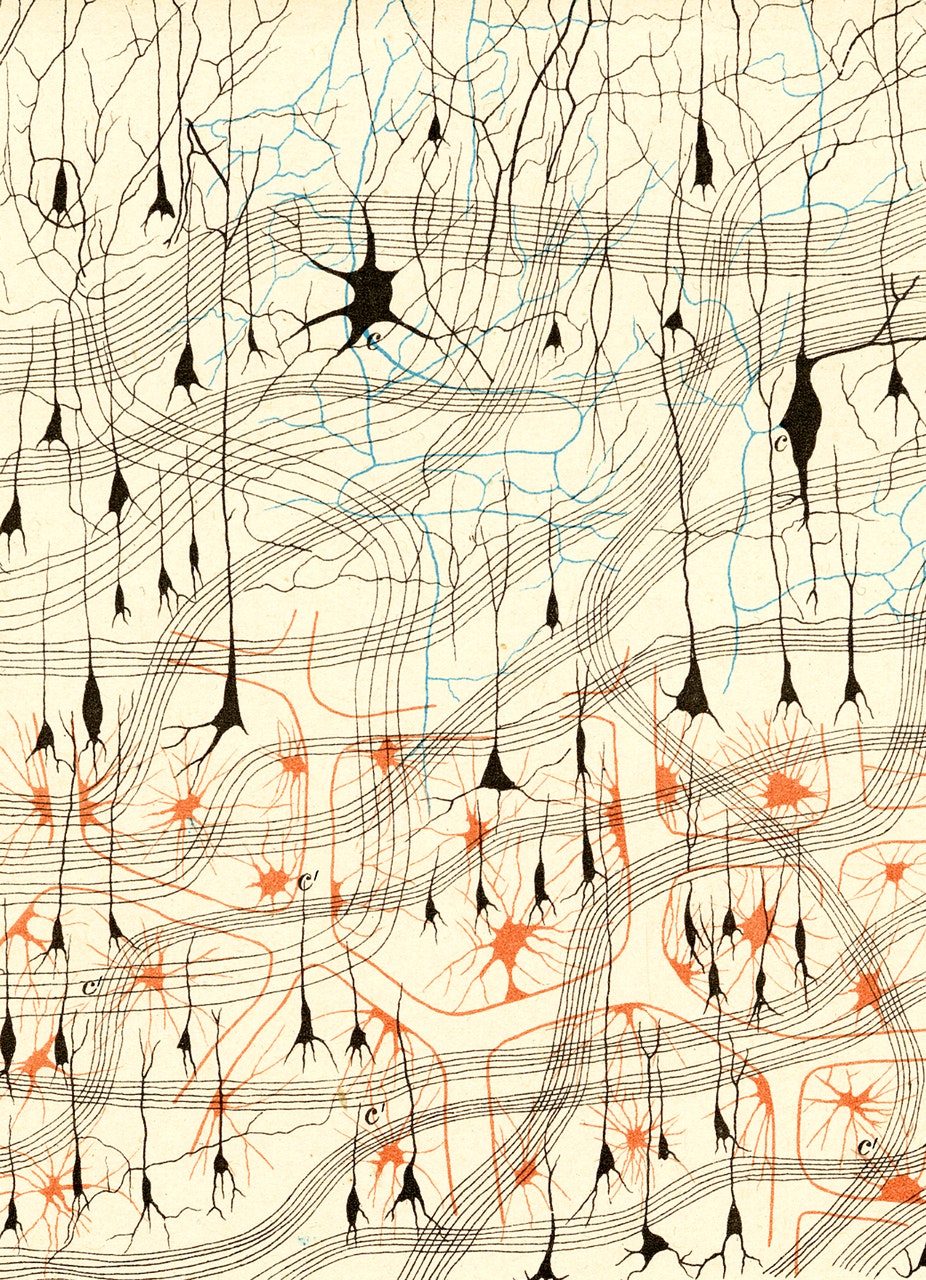

Copertina di Camillo Golgi

1

Mamma ricevette questa telefonata. Prima della telefonata era bella tranquilla e simpatica; quando vide il numero si raddrizzò tutta dura; si chiuse in cameretta per tutta la conversazione, e quando ne uscì si era fatta storta e torta, molle-molle.

Si sedette di fronte a me e mi guardò negli occhi, e guardò oltre i miei occhi, e qualcosa sotto la sua palpebra inferiore tremava e scattava.

«Andiamo dalla tua nonna, Chele. Tu non ci sei mai stata, a casa di nonna». Non era una domanda.

«Partiamo domani. Adesso facciamo i bagagli e poi a nanna presto».

Avevo un sacco di domande, sulla nonna, sulla casa, sulle ragioni per cui bisognava andare dalla Nonna nella sua Casa. Non ne feci neanche una, perché Mamma prese a parlare a raffica, come non faceva quasi mai, come faceva solo quando aveva bisogno di calmarsi. Non parlò di Nonna, ma parlò tanto della Casa.

«Vedrai se non ti piacerà. È grande… no, grande non rende nemmeno… sai? Avrai una cameretta che da sola è grande più ti tutta la nostra casetta, e mangeremo in una sala che è grande almeno tre volte la nostra casetta. E c’è un giardino che… no, del giardino non te ne parlo. Non assomiglia – ci puoi giurare – a nessun giardino che hai mai visto».

«Ne ho visti tanti di giardini. Sono stata al parco, e siamo state allo zoo, ricordi? E alla serra…»

«Beh, il giardino di nonna è diverso ancora, ok?».

E io rimasi zitta, perché la cosa sotto la palpebra di Mamma tremava più forte ora, e avevo paura che la pelle le si staccasse. Mentre facevamo le valigie giocavamo a schivarci. La mia testa sotto il gomito di Mamma, la sua gamba sopra la mia schiena, le mie scapole a roteare accanto al suo sedere. Era un balletto che a Casetta bisognava fare in ogni stanza, in ogni momento. Ci stavamo appena. Non sarebbe stato male abitare per un po’ in questa Casa così grande – se davvero era così grande, perché Mamma sapeva bene come farmi credere quel che le faceva comodo.

Al mattino la sveglia fu dura; fuori era ancora buio e potevo sentire l’odore umido del terriccio perfino con la finestra chiusa. Non mi dispiacque il freddo, però, perché sapevo che tra poco il vestitino mi avrebbe soffocata, avrei sudato, mi sarei dimenata tutto il viaggio per la disperazione di Mamma, che avrebbe voluto il vestitino liscio come appena stirato.

«Questo vestitino deve arrivare da Nonna liscio come appena stirato» aveva detto.

Avrei avuto bisogno di andare in bagno troppo presto rispetto alla nostra partenza e troppo presto rispetto alla prossima stazione di servizio. Avrei chiesto Quando arriviamo?, e avrei fatto fra me e me giochini molesti pieni di rumorini, ma solo dopo aver chiesto a Mamma di partecipare («Macchina…» «…» «Gialla!» «Se mi tocchi, ti lascio qui»). Poi avrei chiesto di nuovo Quando arriviamo?

Dal nervoso, non sarei riuscita a dormire e Mamma mi avrebbe mal sopportata, tutta rigida sul sedile, solo con la palpebra inferiore che aveva gli spasmi, e la testa che ondeggiava un po’, simile all’alberello sul cruscotto, quello che non sapeva più di nulla da un mese o giù di lì.

Ci sarebbe stato questo caldo crescente che mi sarebbe grondato sotto le braccia e nel fondoschiena appiccicato al sedile, avrei pizzicato per tutto il viaggio il vestitino che avrebbe fatto fwaaaap staccandosi dalla mia pelle, raffreddandosi subito e facendomi rimpiangere il caldo di poco prima, e Mamma si sarebbe irritata, e avrebbe detto «Chele. Chele, sveglia, su. Che siamo arrivate».

La levataccia troppo crudele, il caldo, il gentile mugghiare dell’auto, mi avevano cullata fuori dalla mia coscienza per tutto il viaggio. Avevo la bocca impastata e mi scappava la pipì.

La periferia, la campagna puzzolente, l’autostrada, me le ero perse tutte. Accanto a noi, accanto al mio finestrino, sfilava rapido lo statico di milioni di foglie. Rallentammo, e le foglie iniziarono a salutarci. L’auto faceva un gran polverone su una striscia di non-asfalto.

D’improvviso, nelle foglie si aprì un buco grande abbastanza da inghiottire l’auto. L’auto si lasciò inghiottire.

Le ruote sgranocchiavano una stradina di ghiaia grigia e dorata. Alberi alti e curvi archeggiavano sopra di noi, lasciandoci cadere addosso appena qualche coriandolo di sole. Lontano, dritto davanti a noi, c’era un puntino di luce bianca che si allargava a ogni giro di ruota.

«Perché dici che siamo arrivate? Siamo in un bosco».

«Non è un bosco. Questa è la casa di Nonna».

«Bo-oosco».

«È l’ingresso della casa di Nonna, maledizione a te. Sei stata così buona per tutto il viaggio, non potevi continuare ancora un po’?»

«Mi scappa la pipì».

«Ti riporto in autostrada e ti ci lascio».

Cercai di concentrarmi sulla bellezza di ogni singola foglia che si strusciava contro il finestrino, mi sforzai di malpensare a Casetta, piccola e squallida, e di immaginare invece le meraviglie che mi attendevano. Ma la piccolezza e lo squallore di Casetta li conoscevo bene, erano miei. Le meraviglie che ancora non conoscevo, invece, cosa potevano nascondere?

E chi era questa Nonna che non avevo mai visto in vita mia e senza motivo, dal nulla, si faceva sentire? E ci sarebbe stato qualcun altro nella Casa enorme? E a farci che?

La stradina finì. La luce ci inghiottì come poco prima ci avevano inghiottite le foglie, e fummo a Casa.

Andavamo così lente che non disturbammo neanche una foglia. Sembrava che Mamma stesse guidando l’auto in punta di piedi, ma per quanto piano potesse fare, non c’era verso di evitare lo sgranocchiare delle ruote, quel rimbombo di grandine.

Ora la ghiaia era candida, piatta e pettinata. Su di essa, lì dove terminava simile a un isolotto contro il mare increspato degli alberi oro e smeraldo, erano parcheggiate quiete tre auto. Erano color carbone e coloro fiamma e neve, quasi tutte più grandi e feroci della macchinina di Mamma, che si avvicinò ancor più quatta, pronta a sottomettersi.

Alla mia sinistra, un’ombra mi attraversava la coda dell’occhio. Sapevo che era la Casa. Pensai più volte di girarmi a guardarla per bene, ma non ce la facevo. Fu solo quando l’auto si spense, quando Mamma mi disincantò col Clac delle maniglie e la prima onda d’aria fresca mi sciacquò, quando Mamma mi disse che con le buone o con le cattive dovevo scendere, che mi toccò guardarla per bene.

La Casa gettava un’ombra che era un’eclisse. Il sole affondava dietro il suo tetto e tagliava l’erba – che iniziava dove la ghiaia finiva – in due emisferi: uno verde acceso dove il sole arrivava, e uno blu-acqua, blu-luna, dove l’ombra impediva i raggi caldi.

Sotto quel non-sole, la Casa appariva strana. Io credevo che le case fossero dei quadrati con un triangolo sopra, e magari a volte due lati di quel triangolo colavano un po’ oltre il bordo del quadrato: una scatola per contenermi e un tetto per coprirmi, semplicissimo. Il resto, quello che stava dentro, più complicato nel suo gioco di stanze e corridoi, mobili e cassetti, fino all’intestino dei tubi e al sistema nervoso dei cavi, era altro dalla casa, era già una realtà a sé, separata dalle pareti così come l’interno delle mie orecchie, della mia bocca, la carne sotto la mia pelle, erano separati dalla mia pelle.

La Casa, invece, in questo senso aveva una pelle trasparente, attraverso la quale le assurdità e le irregolarità della sua vita interna, una vita da mostro di Frankenstein, si riflettevano all’esterno. Il tetto aveva lati e spigoli impossibili da contare e comprendere, abbaini che sembravano dare gli uni contro gli altri, nicchie e bozzi. Le pareti crescevano le une sulle altre, deviavano in angoli e finestre poste ad altezze sciocche. L’intonaco si stendeva liscio solo per scoprire, a un certo punto, sassi e legno; spuntavano tubi d’ottone scintillante, accanto ad altri verdi come muffa. In mezzo a tutto questo, aperto, c’era un portone nero.

Mamma non si girò verso di me, prima di entrare e sparire oltre il portone. Aggrappandomi a una delle valigie che stava trascinando, la seguii.

Non ne ero sicura, ma mi sembrava che ci fossero delle voci ad accompagnare il macinare delle nostre valigie, e che queste voci si fossero fermate al nostro ingresso. Ci fermammo anche noi allora, guardandoci intorno, Mamma con il movimento del collo lento e costante di chi già sa e teme, io con la bocca aperta abbastanza da farci entrare le mosche.

Ci trovavamo in una di quelle cose che sapevo chiamarsi Saloni. Era tondo e perfetto, da chiedersi dove fossero finiti tutti gli spigoli e tutte le interiora che avevo visto fuori, da chiedersi se la casa non fosse per caso rovesciata come un guanto. Alle pareti del salone correvano tutt’intorno delle porte, ognuna chiusa. Era tutto scuro, di un buio bucherellato qui e lì dai raggi bianchi e polverosi di finestre troppo alte, che andavano a imbiancare mazzi di fiori appesi a vasi neri, e dall’incendio candido di una porta gigantesca, tutta vetro, esattamente di fronte a noi, lontana come il sole. Sopra la porta si snodava una scalinata gemella, due ali di scale con un corrimano a sbarre, che terminavano in un pianerottolo a malapena visibile da tanto era nero.

In che razza di posto mi aveva portata Mamma? Perché eravamo ancora lì? Quanto a lungo saremmo dovute rimanere? Potevo essere disposta a morire di paura per qualche minuto ancora, ma sapevo che le valigie che avevamo preparato non contenevano roba per qualche minuto appena. Nel silenzio, due porte si aprirono, dei passi scesero dalle scale; altri passi, venendo da dietro di noi, mi fecero sapere circondata.

Ci assalirono figure alte e basse, tutte scure e terrificanti. Appena prima che strillassi, appena prima che il groppo che sentivo in gola mi colasse dagli occhi e dal naso, le sagome gridarono:

«Ben arrivate!»

Sperai che non avessero visto la mia espressione in quel momento, che sapevo a mento d’arancia, bocca all’ingiù, occhi d’acqua. Sperai che non notassero quanto mi luccicava il groppo che stavo iniziando a buttar fuori. Attorno a me e Mamma c’erano tre figure grandi e tre piccole, due donne e un uomo e tre bambine. Le figure grandi si accalcarono attorno a Mamma, quelle piccole vennero a pressare me. Mi guardarono in silenzio.

Poi ci fu un cambio, e le figure grandi vennero da me, e le piccole fecero il girotondo attorno a Mamma, e quelle grandi non stavano più zitte, e quelle piccole guardavano Mamma con curiosità animale.

Due paia di mani mi presero per i polsi e mi trascinarono su. Altre mani, sorde alle proteste di Mamma, afferrarono le valigie. Salimmo tutti leggeri, persone e bagagli; io, altalena tra quelle mani, non avevo peso e facevo la cavalletta a quattro gradini per volta. Una volta sul pianerottolo, ci dividemmo.

C’era un signore che mi chiese di chiamarlo Zio e di seguirlo nel corridoio buio che avevo di fronte. Era alto e un po’ curvo, lo Zio, forse curvo perché alto, testa sempre in procinto di farsi inghiottire dal buio superiore del corridoio. Con lui c’era una bambina incredibilmente piccola, la cui ombra timida da lucertola stava sempre appiccicata al ginocchio del gigante, al quale afferrava un lembo del pantalone. Sebbene così azzoppato, lo Zio insistette comunque per prendere la mia valigia e, con la mano libera, afferrò la mia. Si mosse ondeggiando con queste tre zavorre, e ci allontanammo nel buio. Feci giusto in tempo a guardare Mamma un’ultima volta: circondata dalle tre donne spariva anche lei, senza guardarmi. Le altre due bambine mi vennero dietro, più vicine di quanto volessi.

Mi sentii tradita, ancora una volta terrorizzata. Chi conosceva questo Zio, dopotutto, e la sua creaturina abbarbicata dagli occhi verdeilluminati al buio, incerti e gelosi? Perché dovevo seguirli al buio? Cosa volevano le altre due? Passammo accanto a una porta socchiusa. Vidi una vasca da bagno priva di doccia, con un unico rubinetto e due manopole.

Stavo per strapparmi di dosso quella mano dalle dita troppo lunghe quando, nel buio, una luce verde e blu, e delicata, tagliò il buio alla mia destra. Lo Zio, con l’abbarbicata addosso, si separò da me per aprire la porta con un’alata del braccio. Con tutta la mia paura, prima ancora di rendermene conto ero già sulla soglia.

La luce verdazzurra che tagliava il corridoio colava tutta dall’unica finestra della stanza: grande, ovale, quadripartita in spicchi da una croce: uno verde e uno azzurro, uno verde e uno azzurro, che si mescolavano e fondevano in quella tinta bizzarra che sapeva di acqua marina, di germoglio coperto di brina. In questa luce si poteva galleggiare; mi parve così di muovermi per ore, lenta come un mollusco, in quella stanza che – Mamma l’aveva detto – era grande come tutta la nostra Casetta. Avrei potuto nuotare nel letto enorme e scavare la mia tana nell’armadio alto come un albero, nuotare a mezzo metro dal pavimento senza mai toccarlo.

Lo Zio mi seguì dentro. Nell’acqualuce della stanza, pareva finalmente meno enorme. Intendiamoci, era ancora altissimo, ma almeno adesso gli riuscivo a vedere per bene il viso, che era lungo come tutto il suo corpo, e un po’ goffo, e stanco, di una stanchezza tutta tesa e floscia al contempo. Forse era stata quella stanchezza a sembrarmi così minacciosa sul volto di tutti, pochi minuti prima.

«Ed eccoci qui, mh?» allargò le braccia e le lasciò ricadere lente e molli sui fianchi. Anche la sua voce era lenta e molle. Mugugnava molto e formulava un po’ alla volta. «Ti mm-piace?»

Annuii piano. La bambina, ormai parte della gamba dello Zio, mi guardava fissa da dietro un ginocchio.

«Bene, bene. E spero che ti piacerà anche la-mmh, compagnia».

Diede una pacchetta alla bimbetta ancora mezza aggrappata, staccandosela di dosso come un frutto. Vidi che le altre due bambine aspettavano sulla soglia.

Così, eccomi sola in quella stanza-lago, stanza-stagno. Avrei voluto esplorarla un po’, o magari disfare la valigia e sistemare le mie cose, ma mi accorsi di essere un bel po’ stanca, e che fra tutte le meraviglie della stanza, il letto era quella che mi attraeva di più. Guardai la mini-bambina, che a propria volta mi fissava. Dietro di lei, c’erano le altre due, che erano entrate e mi fissavano pure loro, con pelle di sirena. Chiesi se potessi dormire un po’– il che significava che volevo stare da sola.

«Certo!» rispose quella che sembrava più alta. Ma non accennò ad andarsene; anzi, fu lei a sospingermi dolcemente fra le onde delle lenzuola, nelle quali fluttuai e poi affondai. Chiusi gli occhi, e quando li riaprii le tre bambine erano sdraiate attorno a me, in quel letto che doveva esser fatto per contenerci tutte quante.

2

Mi svegliarono un paio di occhi che sorridevano sopra di me. Era buio e mi trovavo nel fondo del lago o di uno stagno o in mezzo a un bosco fitto fitto, e gli occhi potevano essere quelli di un pesce, di un coccodrillo o di un gufo, e quel sorriso era malevolo. Mi tirai su di colpo, e sbattei le palpebre, mentre qualcuno lanciò un lieve strillo soffocato accanto a me.

«Ehi, ehi. Tutto bene?» mi chiesero gli occhi e la mano, che ora non mi scuoteva più «Ti volevo solo svegliare. È ora, sai».

Mi tirai su e cercai di capire dov’ero. Nella mia stanza, ovviamente, che per qualche ragione ora era tutta più scura. Dalla finestra tonda, la risacca verdeblu entrava quieta, a malapena in grado di illuminare i contorni degli oggetti. Quanto avevo dormito?

La mano si staccò dalla mia spalle e io mi rattrappii tutta.

«Tutto bene?» ripeté la voce. Gli occhi non sorridevano più; erano preoccupati.

«Sì, grazie» risposi a forza. «Mi avevi solo…».

«Spaventata?»

«Sorpresa».

«Scusami».

Restammo un po’ in silenzio, io e gli occhi, finché quelli non sorrisero di nuovo.

«Dicevo, è ora. Per la cena, sai».

«E il pranzo?»

«Per quello non c’è stato verso di svegliarti. Ehi, adesso accendo un po’ la luce, sì? Così ti svegli tutta».

Strizzai le palpebre. Quando le riaprii, avevo di fronte, seduta sul letto, una delle bambine che avevo intravisto qualche ora prima, quella più alta. Era più vecchia di me, ed era bella ed era dolce. Mi aiutò ad alzarmi, sempre con mille premure che non rimanessi aggrovigliata nelle lenzuola, alle quali mi ero fusa in un vortice. Nel vortice c’era anche la piccolina, che protestò appena quando la bambina alta liberò anche lei.

«È tornata qui da te subito dopo pranzo. Mi sa che le piaci».

Quando mi fui vestita arrivò il momento di uscire nel corridoio nero; esitai, dissi che non vedevo nulla. La bambina alta fece finta di crederci, e mi prese per mano. La piccola ci zampettò dietro e mi afferrò l’orlo del vestito.

«Ma tu» dissi, forzando la domanda così semplice «Come ti»

Si chiamava Clara, ed era mia cugina.

«Qui dentro siamo tutte parenti. Io te siamo cugine, tu e Caterina e tu e Emma (questa qui) e Emma e Caterina e io. I nostri genitori sono fratelli. Ma non dirmi che non lo»

«Non lo sapevo proprio».

«Stra-aano».

«E la Nonna?» chiesi «Vedo anche lei, adesso?»

«Certo! Stasera è importante. Perché ci siamo tutte, finalmente».

«Ma tu non lo sai perché ci ha chiamate qui?»

«No-no. Cioè, più o meno. È una cosa complicata, dice mia Mamma. Com-pli-ca-ta. Ma adesso ci spiegano tutto loro, tranquilla».

Stavamo scendendo nel Salone. Ora era tutto illuminato, ogni porta aveva accesa sopra allo stipite una lampada simile a una lanterna. Due porte erano aperte: da una usciva una luce arancio-fiamma accompagnata dal profumo caldo della cena; dall’altra, una luce gialla soffusa, e il suono di diverse voci altrettanto soffuse. Nella luce danzava un po’ di polvere simile a brace. Clara starnutì, e sussultai. Strinsi senza volerlo la sua mano, e lei mi sorrise serena attraverso gli occhi umidi. Tirò fuori dalla tasca del vestitino una pipetta di plastica color lampone e, con grande eleganza, se la mise in bocca e respirò. Quindi, sorridendo di nuovo come per scusarsi, mi fece segno di seguirla nella stanza. Cercai di non nascondermi dietro di lei; staccai addirittura la mia mano dalla sua e feci finta di non pentirmene.

La stanza era color senape ed era tonda-tonda. Il tavolo era enorme e scuro, e tondo pure lui, ed era apparecchiato e imbastito con più roba di quella che io e Mamma avremmo messo in tavola in un mese. Clara mi lasciò all’improvviso. Prese posto accanto a una donna di media statura che le somigliava in modo inaccurato, che mi sorrise rigida. Di fronte a me, accanto allo Zio con la sua figlia-appendice, c’era una donna alta e magra e biondorossa. La donna teneva nella propria ombra secca l’altra bambina che aveva dormito con me; la bambina sedeva sghemba come per fare il verso alla madre, del cui abito indossava una copia in miniatura, con una spallina che continuava a scivolarle sul braccio magro. La donna biondorossa sorrise con qualche dentino, affilato e bianchissimo in semivista, e la bambina la imitò esagerando.

Adesso che ero in mezzo ai miei parenti, le chiacchiere tutt’intorno frullarono assordanti, più di quanto il nostro numero potesse giustificare. Ogni tanto qualcuno mi rivolgeva una domanda sciocca, e poi si dimenticava di me prima che potessi rispondere.

La conversazione presto si spostò sul solo versante adulto della tavolata. Vedevo che Mamma guardava la Zia bassetta con apprensione, e la Zia bassetta ricambiava lo sguardo a intervalli, come se non volesse offrire a Mamma un appiglio facile.

«Senti» riuscì infine a dire Mamma «Non ti ho più detto».

«No» la interruppe la Zia bassetta «Non l’hai fatto. Dopo due anni. Du-e».

Parlava in modo strano – che mi sarebbe parso divertente se non fosse stato per il suo tono grave – tutto a tagli di sillaba sulle parole che riteneva importanti.

«Lo sai che arriva sempre un po’ tardi, lei» di intromise la Zia biondorossa, che parlava calma e serena «Non è l’unica cosa che si è persa, negli ultimi anni».

Lo Zio non disse nulla, guardando ora qui e ora lì con occhi a ping-pong, e mangiava con gusto, finché decise, col suo tono ondeggiante, di cambiare argomento.

«Chissà come… mmh… andrà a finire».

«Mi sembra una cosa ri-di-co-la», scattò sulla sedia la Zia bassetta, distraendosi da Mamma.

«Ti sembra ridicolo perché hai paura che ti vada male, tesoro», ghignava la Zia biondorossa.

«…» taceva Mamma.

«Non dirmi che tu sei d’accordo con questa pagliacciata! Perché questo è, una pa-gliac-cia-ta».

«Ma… mmh… cosa dovrebbe succedere?»

«È ri-di-co-lo, e io non ci sto».

«…»

«Non ci stai perché non hai la coscienza pulita, cara. Mica sono tutti come me, che sono sempre…»

«Ancora, mi… mmh… spiegate cosa?»

«Ma non sai niente, tu, tesoro?»

«Co-scien-za? La mia coscienza è stata un po’ occupata negli ultimi…»

«Due anni, sì, cara, ma sarebbe ora che ti ripigliassi».

«CO-SA?» La Zia bassetta era paonazza.

«E poi, sai che c’è, cara? Che alla fin fine, tra tutti i mariti che ci siamo scelte, tutte e tre, uno che è schiattato si è rivelato il più decente di»

«Sono venuto solo perché mamma sta… mmh…»

«Sei venuto per mangiare gratis, tu. Caro».

«Non essere così… mmh…»

«…»

«Ma su questo ha ben ragione» disse la Zia bassetta, cambiando l’oggetto della propria ira «Non ti sei preoccupato di niente, tu, non hai fatto domande. Neanche u-na, finché sapevi che potevi venire a pigliarti»

«Ma ehi, sono venuto perché era… mmh… naturale, viste le circostanze».

«Ri-di-co-lo».

Quando Clara guardava sua madre, sembrava vergognarsi un po’. Caterina, invece, se la ghignava con l’aria di chi la sapeva lunga. Quando il suo sguardo si incrociò con quello di Clara, grugnì. Clara scosse la testa.

La Zia biondorossa si girò verso Caterina, e le tirò uno schiaffo sulla nuca, facendole esplodere la chioma in uno sbuffo ramato e causando una nuova scivolata della spallina. Ora fu Clara a ridere, e la Zia bassetta la sgridò per bene.

«Impara a comportarti tu, ver-go-gno-sa. Prendi esempio da tua cugina, invece. Prendi esempio ti di-co».

Sussultai nel sentirmi chiamata in causa. La Zia biondorossa mostro ancora i dentini perlati.

«Prendi esempio, prendi esempio. Brava a comportarsi, proprio. Come sua madre, sì».

Mamma impallidì, poi arrossì. La Zia biondorossa le sorrise tutta innocente, e quando Mamma stava per alzarsi, e prima che succedesse chissà cosa, dalla porta arrivò un ticchettio.

Nonna entrò calma facendosi forza sul bastone e, passandoci accanto, occupò l’impossibile capotavola di una tavola rotonda.

Non ricordo molto della Nonna per come apparve quella sera. A parte il bastone, mi è rimasta impressa una specie di mantella color prugna che le vaporeggiava attorno, e un cappello gigantesco, ma gigantesco, dello stesso colore, un cappello dal diametro di un ombrello da spiaggia, mi sembrava, sotto al quale si vedeva solo una boccuccia che sembrava un chicco d’uva. Ricordo anche che, sebbene sotto il cappellone non potessi vedere i suoi occhi, ero certa che non avesse guardato nessuno mentre si accomodava.

«Allora» disse «Vi spiego un po’ cosa facciamo di bello, adesso».

3

Quando Nonna parlò del torneo, delle prove e della Casa in palio, ricordo che la cosa non mi parve troppo strana. La Zia bassetta blaterava di cose come Te-sta-men-to, As-se-e-re-di-ta-rio, che nella mia testa non avevano poi più senso di un torneo.

Ero tornata da sola in Cameretta. Emma mi aveva raggiunta poco dopo e, ovviamente, era rimasta zitta. Clara e Caterina entrarono assieme; indossavano degli accappatoi e sapevano di pulito. Clara stava praticamente scortando Caterina, a braccetto; quest’ultima si sfregava la testa con un asciugamano come se le gocce d’acqua le dessero lo schifo, e tremava un po’. Quando la spallina dell’ accappatoio scivolò, lei la recuperò di furia e mi guardò come se l’avessi offesa. Alla fine si calmò e, nascosta in un angolino, indossò il pigiama e si mise a letto, tutta aggrottata.

Nella Cameretta un’abat-jour spandeva una luce zafferano nel verde-petrolio che ci era calato addosso. Non sapevo se sarei riuscita ad addormentarmi con le mie cugine impilate accanto a me nel lettone, non sapevo se sarei riuscita a dormire senza di loro.

Eravamo in guerra, era chiaro, e forse non sapevamo se era giusto che quella guerra ci riguardasse.

Clara sembrò leggermi nel pensiero.

«Non farci caso, a quelli. Fanno un po’ così, ma vedrai che non succede nulla di brutto. Anzi, vedrai se non ci divertiamo, alla fine».

«…»

«Non c’è da preoccuparsi, vedrai».

«Io mi preoccupo».

Io e Clara ci girammo di scatto verso Caterina che,mezza senape e mezza nera, era tornata vivace.

«Tu ti preoccupi?» Clara alzò un sopracciglio.

«Ehi, queste sono cose serie. Lo dicono tutti, laggiù».

Caterina ridacchiò; sparì e dopo qualche istante, si mise a sedere.Mi fece un occhiolino, poi guardò Emma, che si imbacuccava in un angolino del letto, ancora contrariata per essersi separata dal padre.

«Iniziamo a dire una cosa» fece Caterina «Io non mi fido di nessuna, qui».

Ci guardò a turno socchiudendo gli occhi. Poi scoppiò a ridere, e fece un saltino sul lettone con uno spruzzo di lenzuola.

Mi fissò e si fece seria di nuovo.

«Intanto» disse allungandosi verso di me fino a che la sua mano non mi fu praticamente sotto il naso «ciao. Mi chiamo Caterina.

«Ma lo so» risposi.

«Sì beh, anch’io so chi sei tu, ma non ci siamo mai presentate».

Allora le strinsi la mano, che era tiepida e sottile e forte, e le dissi il mio nome.

«Ma lo so» disse lei. Poi rise. Senza volerlo, le feci eco.

«Queste qui le conosco già. Clara» disse, indicandola «mi odia e io la contraccambio».

«Non è vero che ti odio. È che sei un serpente». Caterina alzò gli occhi al cielo.

«Ancora. Non l’ho fatto apposta».

«Potevo rimanerci».

«Secca, sì. L’hai già detto, e sei già secca, tu».

Rimasero a guardarsi male finché non risi. Lo feci più che altro per nervosismo, ma servì ad alleggerire la tensione. La mia era in realtà una risata di confusione, perché non capivo come queste due, che prima sembravano infermiera e malata, si odiassero, e neppure ne capivo bene la ragione.

«Io sono la più grande esperta della casa» mi confidò Caterina. «Se vuoi esplorarla, dimmelo».

«Secondo me Chele stasera vuole solo dormire» disse Clara.

«Secondo me deve dirmi cosa vuole lei».

Ammisi di essere stanchina, ma assicurai a Caterina che avrei senza dubbio esplorato la Casa con lei, magari domani. Caterina annuì un po’ delusa, rotolò all’altro capo del letto, e ci diede le spalle. A un certo punto, Clara spense la luce.

Così, la mia prima notte nella Casa mi trovò meno sola di quanto avrei temuto di essere, e allo stesso tempo isolata crudelmente, come accade a tutti quelli che si addormentano per ultimi: respiravo in silenzio, temevo di muovere anche solo un dito e far frusciare le lenzuola come una risacca.

Chiudevo gli occhi e mi sforzavo di tenerli chiusi, ma era come trattenere il fiato. Andai avanti a chiudere-riaprire per chissà quanto tempo, finché nel buio petrolio della stanza mi si parò davanti un’ ombra verde.

«Non svegliarle» Caterina prevenne il mio grido.

Mi fissò in silenzio per un po’; la fissavo anch’io, cercando di tenerla a fuoco.

«Ti va di fare un giro? Anche se non è ancora domani?» disse infine.

No, non mi andava per nulla. Lei dovette capirlo, perché la sua ombra mise il broncio.

«Eddai, che mi annoio. Hai mica paura?»

«Tu hai paura» bisbigliai «Se no potevi andare in giro anche da sola».

Caterina ridacchiò e mi prese la mano.

«Sei forte, tu» disse, e mi trascinò fuori.

Attraversammo il corridoio che a quell’ora era buio buio, e lo facemmo di corsa e in silenzio, perché Caterina insisteva che le nostre Mamme non dovevano trovarci in giro a quell’ora. Io ero silenziosa anche perché quel buio mi sapeva di cose ben peggiori delle nostre Mamma, e feci del mio meglio per percorrerlo senza respirare, senza guardare, di modo che non mi entrasse né dal naso, né dagli occhi.

A un tratto, dove le mie palpebre chiuse arginavano il nero, si accese tenue una luce rosata. Eravamo arrivate sul pianerottolo. Davanti e dietro di noi c’erano le scure gole gemelle dei corridoi, entrambe terrificanti. Fui felice che Caterina decidesse di portarmi nel Salone.

Scendemmo gli scalini in punta di piedi come cartoni animati. Mi accorsi solo in quel momento di essere scalza. Il Salone era spento, ma illuminato dalla luna, che forava finestre che, l’avrei giurato, di giorno non esistevano. Il raggio più grande arrivava però dalla porta trasparente. I fiori, appesi tutti attorno, perdevano ogni colore che potevano avere di giorno, diventando tutti bianchi e azzurri.

«Lì dietro c’è il giardino» mi spiegò Caterina «Ma noi non ci andiamo».

«Perché?»

«Perché la mia mamma non vuole» ammise Caterina.

«Meglio non fare quello che la tua Mamma non vuole, vero?»

«Verissimo» rispose lei, con un misto di vergogna e orgoglio «Anche mio papà non faceva mai quello che non voleva mia mamma. E lui, voglio dire, è magico».

«Come, magico?»

Caterina non rispose e svolazzò al centro del Salone, bianca e nera e azzurra, evitando ogni mia ulteriore domanda. Si guardò attorno contenta, col pigiama che le veleggiava attorno, senza accorgersi della spalla di nuovo scoperta.

«Da dove iniziamo?» chiedeva più a se stessa che a me.

Mi condusse verso una porta scura, che si aprì su una stanza con quattro pareti strette e un tavolo, ma nessuna sedia, né altro mobilio. Ingoiai la sorpresa per quella stanza assurda, e Caterina mi trascinò fuori di nuovo, a esplorare ancora e ancora.

Scoprii che la sala in cui avevamo cenato non poteva chiamarsi Sala da Pranzo, perché era un’altra la sala in cui avremmo pranzato, quindi per la stanza che già conoscevo andava meglio Sala da Cena. La Sala da Pranzo era ancora più grande, alle pareti contai sedici angoli, otto dei quali erano occupati da finestre spigolose con ossa di metallo fine; dove dessero quelle finestre non potevo dirlo, perché sembrava che la luna non arrivasse lì.

C’era una stanza dalla cui porta semichiusa usciva una luce color brace, e un rumore soffocato d’acqua e metallo.

«Ce ne stiamo lontane da lì, adesso, sì?»

«Cosa c’è lì?»

«La cucina. Non senti che c’è qualcuno? La servitù. E noi non vogliamo dargli fastidio, no-no. Vieni. Lontana, lontana, piano, piano».

Mi portò in una stanza con un biliardo e decine di animali grandi e fermi e polverosi; una stanza con tante file di sedie tutte collegate e una parete vuota; una stanza con tante file di sedie, non collegate stavolta, tutte separate e morbide di velluto, disposte ad anelli sotto tanti archi, e sotto queste sedie, metri e metri più in giù, ce n’erano altre, e ci si chiedeva come facesse quella stanza ad affondare così tanto sotto il pianterreno. C’era una stanza stipata di arnesi da lavoro, una giungla di ruggine, e c’era una stanza completamente vuota, le cui pareti spellate sputavano fuori l’eco dei nostri respiri.

«Qui, invece» mi disse davanti a una porta a tonda e seria «C’è il salotto. Il loro salotto. Dei grandi.Lo vogliono tutto per sé. Come la sala dei professori a scuola».

«E perché?»

«Questo è un segretissimo, ok? Ieri ho visto lo zio che giochicchiava con un quadro alla parete, e non ho capito mica perché. Quando ha visto che l’ho visto, è diventato tutto strano, mi ha sorriso strano ed è andato via. Allora ho chiesto alla nonna che ha di speciale quel quadro, e lei mi ha detto cose tipo Niente niente, e Non devi entrare qui, gioca da un’altra parte. Allora io ho capito che lì c’è un tesoro».

Mancava solo una porticina, che Caterina aveva deciso di tenere per ultima. Era nascosta al lato di un’altra porta, così vicina che gli stipiti si toccavano. Caterina l’aprì e dentro non c’era nulla; e nel nulla, Caterina si tuffò. D’istinto, la seguii.

Caterina mi prese la mano in mezzo a due pareti strette strette contro i gomiti, col soffitto così basso da sfiorarlo coi capelli, e nel freddo sotto i talloni e nel mio respiro della scala nascosta, diretta chissà dove. A un certo punto Caterina si fermò, e io le finii col naso fra le scapole.

Si girò, mi prese il viso fra le mani, con quelle dita che avevo stretto poco prima, e che ora mi plasmavano delicate le guance.

«Ma come mi sei rimasta vicina, tu. Che brava. Mi piaci».

Mi stampò un bacio a ventosa sul naso, rise, si girò, e aprì una porta. Una quasiluce bluastra illuminò il dito che teneva sulle labbra.

«Loro corridoio» bisbigliò. «E più in su – lì davanti, vedi? La porta? Per la Soffitta».

Aspettò che dicessi qualcosa, magari che le chiedessi di portarmi lassù. Se era così, mi sopravvalutava.

«È bello, lassù» disse «Il posto più bello di tutta la casa».

Stavo per cedere, convincermi ad attraversare per quel forse mezzo metro il corridoio nero e alieno, quando un rumore di passi scricchiolò sulle assi del pavimento. Caterina si ritrasse, chiuse la porta e mi spinse giù. Volai sul bordo dei gradini che mi urtavano i talloni; in pochi sobbalzi mi ritrovai nel Salone, splendente dopo il buio a cui mi ero abituata.

La luce-brace della Cucina ora era completamente spenta. Caterina raccolse il fiato alle mie spalle e chiuse la porticina.

«Non c’è più nessuno in Cucina» dissi.

«Meglio. Possiamo stare tranquille, allora».

«Ma perché?»

«Perché quando la cucina ha quel colore lì, come di fuoco, vuol dire che dentro c’è la servitù. E quelli sono pericolosissimi. No, adesso non ti spiego perché. Torniamo su, che magari Clara si sveglia e vede che non ci siamo e pensa che ti abbia mangiata o che ne so».

Tornammo su ridacchiando. Sul pianerottolo, potemmo sentire che dal corridoio gemello del nostro salivano e scendevano a onde le voci dei nostri genitori, orchestrate da quella di Nonna. Stavano avendo una discussione molto animata, ma prima che potessi capire bene riguardo cosa, Caterina mi portò via.

Stavolta lo attraversammo pian pianino, il corridoio, il che non mi dispiacque tanto, perché avevo molta meno paura di prima, con la mano di Caterina che mi guidava. Mentre le voci si scioglievano nel buio, con la mano libera tastavo ora la parete destra, ora quella sinistra. Trovando solo la porta del bagno – davanti al quale Caterina accelerò il passo – seppi che quel corridoio così lungo era fatto appositamente per ospitare la camera da letto che occupavamo noi. Un corridoio per noi, e nessun altro.

4

Mi svegliai con una gamba fuori dal bordo del letto. Lontana lontana, Caterina doveva aver spinto tutte a domino, finché quella che ne pagava le conseguenze ero io. Mi alzai, socchiusi la porta. Il corridoio era ancora scuro scuro ma, aprendo la porta per bene, la lama verdazzurra mi aiutava almeno a trovare la porta del bagno, dove andai a lavarmi e vestirmi. Tornai di corsa in camera; le mie cugine dormivano ancora. Cercai di prendere posto con loro finché almeno una non si fosse svegliata, ma di posto non ce n’era e avevo fame e stare lì era una tortura. Mi toccò armarmi di coraggio e uscire. Corsi per tutto il corridoio, che sembrava non finire mai; ma a differenza della notte scorsa, almeno oggi il pianerottolo era ben illuminato, e mi disperai per raggiungerlo. Andai a sbattere contro qualcuno, che si lamentò con un gran fracasso plastico di qualcosa che cadeva.

«Ma cosa? Ma co-sa, dico io».

Chiesi scusa alla Zia, che stava chinandosi a raccogliere il tubo di un’aspirapolvere.

«Almeno tu ti sei alzata presto. Bra-va! Quelle altre mi toccherà svegliarmele da me. Dor-mi-glio-ne».

«Cosa fai con quello?», chiesi.

«Tiro via un po’ di polvere dalla vostra stanza. A Clara non fa bene, sai? Anzi, le fa proprio ma-le».

Me lo disse in tono significativo, neanche fosse colpa mia se c’era polvere nella stanza. Schivai le spire del tubo e corsi via, lasciandomi alle spalle le grida di buongiorno della Zia e le proteste delle mie cugine.

Arrivata sul pianerottolo, vedevo il Salone illuminato da raggi di sole che filtravano da finestre diverse da quelle che avevano portato dentro la luna la notte precedente e, in una vampata vasta, attraverso la grande porta trasparente che Caterina non aveva voluto attraversare con me. Mi ripromisi che dare un’occhiata lì dietro – dove sapeva di caldo e di luce – sarebbe stata la prima cosa, dopo colazione. Il mio proposito si nascose, assieme a me, dietro i pioli del corrimano, quando dalla fiamma di luce spuntò Nonna.

Portava in mano dei mazzi di fiori. Spargendo profumo d’erba tagliata e polline e sole, ronzò per il Salone, disponendo i mazzi secondo un ordine che mi parve dapprima casuale, finché notai che ogni mazzo era ben distante dalle porte delle varie stanze e sale.

«Di solito addobbo mo-oolto di più», disse: «Immaginalo: una foresta di fiori. Il minimo, ti dirò, per dare un non-so-che a questa casa. Ma adesso abbiamo un’ospite che con questi tesori non va tanto d’accordo». Imitò una serie di starnuti comici.

Pensai che stesse parlando da sola, finché il suo cappellone non si girò e fissò insistentemente nella mia direzione. Mi alzai dalle luci-ombre delle sbarre, vergognosa.

«Non volevo spiare», dissi.

«Non mi stavi spiando», sorrise la bocca a chicco d’uva di Nonna.

«Vieni a fare colazione. Quando ci siete tutte parliamo di qualcosa di importante».

Dalla stanza che Nonna mi stava indicando, uscì lo Zio, che si abbassò sulla Nonna e le diede un bacio sul cappello.

«Già fatto?» disse Nonna.

«Mm-ma certo. Non vorrei mai fare aspettare tutte queste belle signore».

«Ma dai?»

«Mm-ma certo. E poi, ci tenevo a darti il buongiorno prima di tutti».

«Ruffiano».

«Mm-ma che dici? Cos’avrei mmh-mai da ruffianare, io?»

Lo Zio sorrise con fare furbo e fece l’occhiolino a Nonna, che sorrise pure lei, con una piega perplessa della boccuccia e seguì con la testa lo Zio che andava in cucina. Sentii altri passi venire dai corridoi. Non avevo voglia di assistere alla processione di Mamma e Zie, così andai nella Sala da Colazione. Le pareti erano azzurro mattino, e la tavola color nocciola era apparecchiata per tutti. Pensavo che questo era un aspetto della vita nella Casa a cui mi sarei potuta abituare volentieri. Lo Zio iniziò a servire. Arrivarono Caterina e Clara, precedute da uno starnuto che riecheggiò nel Salone – Clara si stava grattando gli occhi. Nonna prese posto. Ci spiegò le regole della prima prova.

«Ma Mamma…»

«Forza, proviamo».

«Ma adesso?»

«La prova è domani. Primo passo con la sinistra. Dai».

Ci trovavamo in un angolo del piazzale d’ingresso, all’ombra della Casa. Mamma, dopo avermi trascinata lì, aveva legato la sua gamba sinistra alla mia destra, e pretendeva che ci allenassimo.

«Gamba sinistra, svegliati».

Saltò fuori che lei intendeva la sua sinistra, però, così mi trovai sbilanciata e caddi già al primo passo, e cadendo mi portai giù anche Mamma. Mi misi a ridere.

«Diobuono Rachele, impegnati un po’».

Il mio nome intero, Mamma lo usava quando era molto seria. Ci tirammo su a fatica e Mamma, per non disfare il laccio, continuò a sgridarmi di lato.

«Ti pare che sia un gioco? Non provare a dire sì, non ci provare. Non è un gioco. C’è tanto in palio qui, per noi. Abbiamo questa possibilità e tu giochi. Mettiti d’impegno, Rachele. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per te stessa, se capisci cos’è meglio per te».

Accompagnò queste ultime parole con un gesto della mano che volò sull’intera Casa.

Magari non sapevo davvero cos’era meglio per me, io, ma mi sfuggiva il senso di trasformare un gioco in una cosa così militare per avere quella Casa troppo grande, troppo strana. Ma avevo paura di quel che mi avrebbe detto Mamma se l’avessi delusa, così mi misi d’impegno.

Non era per niente facile, con le nostre gambe diversissime in lunghezza, con i nostri ritmi diversi, la nostra tendenza a inciamparci addosso. Mamma era tesissima e mi rendeva le cose difficili almeno quanto io dovevo renderle difficili a lei, e più si spazientiva meno io facevo progressi. Se all’inizio l’idea di decidere la nostra Eredità con una corsa a tre gambe mi era sembrata divertente, adesso ne odiavo tanto, tanto l’idiozia.

Passammo ore a roderci il polpaccio con la corda, a sfiancarci, finché Mamma decise che era il caso di prendersi una pausa. Proprio in quel momento ci passarono accanto Caterina e la Zia rossobionda. Camminavano come se nuotassero, in sincronia perfetta, con un veleggiare gemello dei capelli color rame.

«Non è mica facile, vero?» fece la Zia, tutta dentini di perla. «E sì» qui si rivolse a Mamma nello specifico «che si tratta di correre. E tu a correre via sei sempre stata brava».

Mamma fece per alzarsi, ma era ancora legata a me, che la trattenni a terra. Riuscì solo a ringhiare qualcosa del tipo Proprio davanti a mia figlia?, al che la Zia scosse la testa e si allontanò con Caterina. Io e Mamma restammo in silenzio per un po’, finché Mamma si slegò da me e si allontanò senza dire una parola.

«Non è stato il massimo».

Alle mie spalle, Clara mi guardava piena di comprensione. Non sapevo se si riferisse alla scenetta con la Zia, o alle prestazioni atletiche mie e di Mamma. Non sapevo nemmeno quando fosse arrivata.

«Scusa, non volevo offenderti. Non ti sei offesa, vero?».

Mi si avvicinò e raccolse la cordicella che Mamma aveva lasciato lì.

«Qui ti serve una mano. Io ho tempo, perché mia mamma e io abbiamo finito, per ora. Vuoi?»

Lasciai che ci allacciasse assieme. Fu delicata, nonostante avesse gli occhi arrossati e ogni tanto dovesse strofinarseli. Ebbe pure la premura di stringere la cordicella lontana da dove il nodo di Mamma mi aveva lasciato il segno. Mi chiese un minuto, tirò fuori dalla tasca la pipetta lampone; respirò forte; quindi tirò fuori una scatoletta dal colore identico, e dalla scatoletta si fece scivolare sul palmo una pastiglietta, che mandò giù con un movimento grazioso del collo sottile. Annunciò che saremmo partire con la mia destra. Il primo passo filò liscio, cauto e sicuro.

«Bene, bene, visto che brave che siamo? Ok, adesso la prossima. Un po’ più lungo stavolta. Proviamo».

Provammo e riuscimmo. Primo, secondo, terzo e quarto passo, senza il minimo incidente.

«Wow, ma siamo perfette, siamo un guanto. Peccato che non giochiamo assieme, eh? Vinceremmo di sicuro».

I nostri primi tentativi divennero una calma passeggiata che divenne trotto che divenne galoppo; anche se Clara era più alta di me di quasi mezza testa, e i suoi stinchi fossero più alti dei miei di quasi mezzo stinco, non incontrammo alcuna difficoltà. Ci trovammo a ridere mentre il vento ci scorreva addosso e passava attraverso lo stretto spazio fra di noi come in una finestra socchiusa. Accelerammo fino all’impossibile quando, infine, ruzzolammo a terra, e anche in quel momento non smettemmo di ridere. Nell’erba gli occhi di Clara si erano gonfiati tantissimo, e lei continuava a strofinarsi le palpebre con un cigolio gommoso.

«Clara» chiamò la Zia bassetta alle nostre spalle. Con la nuca sull’erba, le vidi addosso un sorriso rovesciato. «Clara, adesso vieni con me, sì? Dobbiamo allenarci anche noi».

«Ma l’abbiamo già…»

«E dobbiamo an-co-ra. E poi. Oh, santo cielo, ma guarda come ti sei ri-dot-ta. No, no, andiamo da qualche altra parte. In salone, ecco». Non valse a nulla che Clara ripetesse che stava bene, la Zia la trascinò via e io fui sola.

Rimasi sdraiata sull’erba ancora un po’, petto in su e petto in giù. Ero stanca, ma i fili d’erba erano freschi e vivaci, e mi facevano stare bene.

«Perdiamo tempo?» fece Mamma, spuntando nel cielo sopra i miei occhi «Tu non hai mica ancora capito quant’è importante che ti impegni qui, eh. Diobuono Rachele, ma cosa devo fare con te?»

«Ma sei tu che sei sparita».

«Bada al tono, eh? Eh? Forza, in piedi. Subito».

Nonostante la poca simpatia che mi faceva Mamma in quel momento, volevo proprio mostrarle com’ero diventata brava grazie a Clara. Combinai un disastro.

Il passo di Mamma era troppo diverso da quello di Clara, il suo ritmo non era fatto a guanto per il mio; quando la gamba di Mamma aveva terminato una falcata, io ero ancora a metà della mia, che risultava poi lunga appena metà di quel che sarebbe servito.

Ci fermammo prima di arrivare al punto che avevamo scelto come traguardo, vicino alle auto. Mamma mi guardò con un misto di confusione e sconforto che mi fece sprofondare. Provammo a lungo, ma non servì a nulla. Sembrava quasi che esercitarmi con Clara mi avesse fatto fare passi indietro; come se, entrando in sintonia con lei, avessi perso la possibilità di entrarci con chiunque altro.

Mamma mi lasciò perdere. Se ne andò avvilita da bucarmi il cuore. La guardai allontanarsi senza avere la forza di trattenerla. Da un angolino della Casa Clara, di nuovo libera, ci fissava. Quando si accorse che il mio sguardo correva verso di lei, mi mostrò con tutta la forza delle sopracciglia il suo sconforto.

Quella sera a cena Nonna era super-eccitata e continuava a dire quanto non vedesse l’ora che fosse domani; la Zia rossobionda mostrava a tutti i dentini bianchi; la Zia bassetta ogni tanto dava uno schiaffo alla mano di Clara, sempre diretta agli occhi rossi, e brontolava.

«Ma cosa vi salta in mente di organizzare questa cosa lì fuori. Le fa male, ma-le, con tutto quel che ha».

«Con tutto quel che ha» fece la Zia biondorossa «Dentro o fuori cambia poco, se non è il polline è la polvere, dai tesoro».

Il più calmo sembrava lo Zio, a cui l’esito della prova sembrava non importare per nulla. Finito di cenare, si alzò e con gran galanteria aiutò Nonna ad alzarsi.

«Crede di essere cosi furbo» mormorò la Zia biondorossa.

«L’ha sempre pensato, sem-pre».

«Mm-ma cosa state tramando, voi?» fece lo Zio, bonario.

«Noi? No-i?»

«Ma niente, tesoro, che dici? (Furbo, furbo, ma domani vediamo, vediamo)».

Ci separammo tutti piano, come per paura che la tensione potesse scoppiare al minimo movimento brusco. Bambine nel corridoio a sinistra, grandi in quello a destra, silenzio e buio verdeblu.

Clara si premeva sugli occhi un fazzoletto bagnato. Caterina la guardava con interesse, mentre Emma non guardava nulla in particolare.

«Sicura che ce la fai, domani?»

«Ti piacerebbe che non ce la facessi, eh?»

«Con quegli occhi lì».

«Le gambe mi funzionano, però».

«Buon per te».

«…»

«Dovrei andare nella vasca…»

«…»

«…»

«Andiamo, allora».

Rimasi sola con Emma, che aveva sonno. Sdraiata accanto a me, mi si strinse contro un fianco. Allungai una mano e le feci una carezza sui capelli, come se fosse un animale non del tutto addomesticato. Mi strinse ancora un po’, poi si rilassò, finalmente addormentata. Beata lei. Provai a chiudere gli occhi anch’io, nella speranza che la tensione che sentivo mi concedesse almeno qualche ora di sonno. Più che sperare non potei, perché Caterina e Clara tornarono battibeccando, e si misero a letto fra insulti e risate; poi, appena tacquero e i respiri attorno a me si fecero regolari, un fruscio quatto preannunciò la mia seconda esplorazione con Caterina.

Sgattaiolammo nel corridoio buio, scendemmo le scale. La luce-brace della Cucina vibrava e si accompagnava con suoni e voci caute. Andammo alla scoperta.

Trovammo un garage vuoto, una piccola biblioteca e uno studio pieno di piante e planimetrie.

Caterina aveva un sacco di storie diverse, una più fantasiosa dell’altra, su chi viveva un tempo in quelle stanze; su come Nonna fosse un vampiro e le sue vittime fossero fantasmi.

«Nonna non è un vampiro» dissi «Va in giro di giorno».

«L’hai mai visto un vampiro, tu? Eh? Eh? Che ne sai se vanno o non vanno in giro di giorno, dico io».

Trovammo una sala ginnica, una lavanderia e una sartoria.

Secondo Clara anche nel giardino c’erano un sacco di mostri e spiriti, nascosti tutti nei fiori – che avevo crudelmente reciso – e sotto l’acqua nera che inghiottiva ogni cosa. Per questo la sua Mamma non lasciava che ci andasse.

Trovammo una piscina: enorme, scavata nel pavimento, le nostre voci vi echeggiavano dentro e poi finivano giù nello scarico vuoto. Caterina rimase sulla porta, disse che quella stanza non le piaceva. Quando insistetti, dicendo che la stanza era così tanto bella, che era incredibile che qualcuno possedesse una vera piscina, che com’erano blu le piastrelle, che quanto sarebbe stato bello poterla riempire, Caterina mi rispose sgarbata e secca:

«Ma se ti dico che non mi piace, non mi piace e basta, no? Stacci tu, se vuoi, io me ne vado».

Tremava. La seguii fuori e rimanemmo in silenzio per un po’. Quando chiusi la porta, Caterina parve riprendersi, e mi condusse! rasente al muro, ad aprire la porticina.

«Questa volta si va su davvero. Quindi stai attenta a quel che faccio, non mi intralciare, stammi vicina ma non troppo, e… bah, più facile a farsi che a dirsi. Su!»

Ci tuffammo assieme nel corridoio buio – quanto più freddo del nostro! – e ci trovammo davanti un’altra scala, poi una porta dall’aspetto umido, e poi un’altra scala, su cui ogni gradino era più freddo del precedente, e una luce grigiazzurra cresceva, la stessa luna vista nel Salone, ma adesso dieci volte più vicina e dieci volte più grande. Salimmo fino a quando dovemmo arrampicarci ed entrare in una botola. E oltre la botola, nella luce della luna o nella luna stessa, c’era il regno della Soffitta.

Si trattava di una gigantesca, unica stanza, il solo spazio all’interno della Casa che potesse darmi un’idea, per quanto fosse incompleta, di quanto l’edificio fosse grande. Era stipata di mobili in rovina e foreste di appendiabiti e fronti nuvolosi di teli; trovando il punto giusto all’incirca sotto lo zenit del tetto, si poteva guardare fino agli estremi dell’edificio, irregolari, sghembi, scaleni; si poteva guardare, almeno, per quanto lo sguardo facesse fatica ad attraversare i raggi di luna e polvere fino a incontrare la fine di quello spazio senza pensare: la fine non è mica lì, è solo un’illusione, la vera fine è un po’ prima, o forse un po’ dopo.

Caterina indicava i lucernari e gli abbaini e le finestre.

«Se vieni qui al mattino è tutto d’oro, tipo, e la sera al tramonto è tutto rosso come un lampone. A mezzogiorno non ci vengo mai, perché fa un caldo schifoso».

«Come mai conosci la Casa così bene, tu?».

«Io e mia mamma veniamo qui spesso».

«Io e la mia non ci siamo mai venute prima. Assieme, cioè».

«Noi invece sì. Mia mamma ci ha sempre tenuto alla nonna. E una volta la nonna ci ha ospitate per ta-aaanto tempo, quando mia mamma e mio papà hanno litigato forte».

«Quanto forte?»

«Tanto forte che mio papà non può più tornare a casa nostra».

«Non può tornare anche se è magico?» la stuzzicai

«Mio papà è magico perché vive sott’acqua, ma mica può fare tutto».

«Come, vive sott’acqua?»

Camminavamo intorno intorno, strisciando sotto relitti di legno e facendoci strada attraverso fronde di stoffa. A un certo punto arrivammo in quella che sembrava essere una folla di fantasmi: immobili, teli bianchi nascondevano figure che sembravano umane.

«Guarda» disse Caterina, e strappò via il telo che copriva una donna alta e liscia, niente capelli e pelle lucida come di vetro. Lanciai un gridolino, e Caterina si sistemò la spallina caduta e rise, contenta di avermi spaventata con un manichino.

«Dai, non mettere il broncio. Comunque, stai attenta. Vedi questi teli? Sono tutti innocui. Tranne uno. Sotto uno solo, c’è una cosa… o un qualcuno, che».

«Ma smettila».

«Non mi credi?»

«…»

«Prova allora! Io però vado via, che non voglio esserci quando».

«Dici bugie. Tipo quella sulla servitù, o quella sul tuo Papà».

«Non dire mai più che mio papà è una bugia, sai? E per quanto riguarda la servitù, che ne sai che è una bugia? Non ti ho ancora raccontato niente, su quella storia. Ma mi sa che adesso potrei».

Mi disse che la servitù erano tutte persone maledette dalla Nonna. Adesso dovevano lavorare in eterno, di notte, per noi. In segreto. Se qualcuno li avesse visti, sarebbero stati guai, Nonna li avrebbe puniti. Allora potevamo stare certe che, se si fossero accorti che li avevamo visti, ci avrebbero

«Ba-asta» dissi, a metà fra una risata e un grido di spavento.

Rimanemmo in silenzio per un po’, ferme fra i lenzuoli.

«A che pensi?» domandò infine Caterina.

«Ma a te non ti sembra che Clara era strana, oggi?»

«Ma per quegli occhi che aveva? Eh, ha un problemino con polvere, polline, quelle cose lì. Sai perché ce l’ha con me? Perché quando ci siamo conosciute l’ho portata qui, ma senza sapere niente, no? E le è venuto quest’attacco che a sentir lei ci poteva rimanere, e me lo rinfaccia ancora. Tipo due anni fa, sai, ha rischiato di…» si passò un dito sulla gola bianca, e fece un verso catarroso.

«E meno male che non ha voluto dire niente a sua mamma, lì è stata proprio brava, gliela devo questa, sennò quella mi ammazzava. Ma anche lei, insomma, che ci viene a fare in soffitta, solo perché le chiedo di venire, se ti dico Soffitta lo capisci anche tu che c’è polvere…»

Io non mi riferivo solo a quello, in realtà, ma lasciai perdere, perché Clara era buona, tanto buona da fare comunque compagnia a Caterina in bagno anche se litigavano sempre, e pensar male di lei era vergognoso da parte mia. Pian piano, tornammo giù, perché anche Caterina sapeva che era importante riposarsi prima dell’evento che ci aspettava.

Davanti alla nostra stanza, pianissimo, parlò.

«Vada come vada, lo sai che noi siamo amiche, vero?»

Annuii, contenta di crederle. Lei sorrise e sgattaiolò dentro. La seguii, mi misi sotto le coperte, spostando dolcemente Emma, che si arrese alle mie mani, leggera come mercurio, per poi abbracciarmi appena mi fui richiusa a bozzolo. Dalla finestra, la luna della soffitta splendeva molto più piccola, stempandosi attraverso il vetro verdeblu nella forma di un fondo di bottiglia impresso sulla parete nera.

5

Il giorno della gara mi svegliò Mamma. Era la prima volta da quand’eravamo arrivate alla Casa che si prendeva il disturbo di darmi il buongiorno, e la cosa non mi diede alcun piacere.

«Tra un’ora, nel piazzale. Quello in ghiaia, capito? Su, svegliati e vestiti comoda. Sveglia, forza».

Scoprii che ero rimasta l’unica nella stanza.

Nella Sala da Colazione c’erano tutti, e tutti erano nervosi. Esclusi Nonna e lo Zio. Lei che sotto il suo gigacappello si increspava le guance di rughette al lattice, tutta chioccia per la gara; lui che si spalmava fette di pane, tranquillo e sereno.

Quando Nonna mi vide entrare, la sua boccuccia d’uva e il suo bastone mi salutarono.

«Ecco un’altra campionessa!»

Io sorrisi piena d’imbarazzo e mi attirai addosso gli sguardi di tutti. Appena finimmo di mangiare, Nonna si alzò, prese il bastone e ci guidò fuori.

Nell’erba all’ombra della casa c’era un tavolino scuro e arzigogolato, così fuori posto in quella luce azzurrina. Su di esso si adagiavano delle cordicelle di colori diversi, resi tutti simili dalla penombra bluastra, che la boccuccia di Nonna ci indicava con un certo orgoglio.

Nonna ci si mise davanti facendo la generalessa, scandendo quell’ispezione col battito sincopato del bastone.

«Mi sembrate tutti pronti» approvò infine. «Proprio perfetti».

Perfetti certo non erano Zio ed Emma, così male assortiti. A Emma il legaccio non doveva sembrare abbastanza saldo, neppure una catena d’acciaio le sarebbe bastata a sentirsi sufficientemente appiccicata al padre, difatti aveva già una manina a strizzare il tessuto del floscio pantalone accanto a lei. Clara e la Zia bassetta guardavano dritto davanti a sé, concentrate – Clara che cercava di non strofinarsi gli occhi, che ogni tanto volgeva a me, con un sorriso che mi pareva forzato nel suo bruciore. Caterina e la Zia biondorossa erano, pure loro, tese e agguerrite, spinte in avanti sui nasini appuntiti, parevano due levrieri.

Nonna si allontanò lenta da esasperare; si sottrasse all’ombra gettata dalla casa e si immerse nel sole. Scialle e cappello, me ne resi conto solo ora, erano gialli. Sembrava un girasole o un tarassaco, e mi venne da ridere. Mamma mi diede uno strattone con la gamba legata.

Nonna si portò le mani alla bocca. Non sentimmo nulla, rimanemmo a ciondolare, ci guardammo tutti a vicenda per lunghi secondi coperti dal vento. Nonna ripeté il gesto, urlò più forte: dal mondo esterno all’ombra della Casa, arrivò l’eco di un Via!

Se partii con la gamba sbagliata, va detto che Mamma si era scordata di ordinarmi con quale gamba partire. E se i nostri passi erano disarmonici, opposti, mi sa che dipese da quanto avevo corso con Clara, da come io e lei eravamo diventate un tempo solo, da come lei mi aveva contaminata con la nostra somiglianza.

Clara e Caterina, con le rispettive mamme, non avevano il mio stesso problema. Clara mi lanciò un’occhiata compassionevole quando mi sorpassò. Rendendosi conto di averle alle calcagna, la chimera Zia-biondorossa+Caterina lanciò uno strillo da amazzone e accelerò.

Intanto io e Mamma incespicavamo, ci dibattevamo come due pesci nel fango tenuti assieme dallo stesso amo. Almeno non eravamo ultime, perché dietro di noi c’erano ancora

Lo Zio e Emma ci sorpassarono. Non pareva qualcosa di possibile, fino a quando non capii la strategia dello Zio: Emma gli si era abbarbicata tutta marsupiale allo stinco, e Zio avanzava, un po’ irregolare con una gamba piegata nella corsa e l’altra rigida a remare, a gran fatica, ma comunque meglio di noi; comunque non sarebbe arrivato ultimo.

Non ebbi neanche la forza di vergognarmi di Mamma quando, disperata, allungò un braccio per afferrare un braccio dello Zio. Lo Zio scrollò la spalla, si liberò; scoppiò in una risata sguaiata e vittoriosa.

Poi, Emma si staccò. Probabilmente non ce la faceva a sostenere tutti quegli scossoni, o magari si distrasse per via della risata del padre, fatto sta che i suoi ditini lasciarono le grinze di stoffa dello Zio, e il suo corpicino si staccò come lo scarto di un razzo al decollo. E lo Zio decollò davvero, alleggerito com’era; almeno finché non si rese conto del pezzo perso per strada. Rimase fermo, indeciso se proseguire o se soccorrere la figlia, dubbioso, probabilmente, se fosse valido arrivare al traguardo senza la sua compagna di gara. Alla fine si fermò e tornò indietro. Soccorse la figlia. Forse ci saremmo dovute fermare anche noi, dare conforto alla piccolina che, ruzzolata e traumatizzata, era scoppiata a piangere; ma non ci fermammo. Eravamo salve.

Quando arrivammo al traguardo, Clara e Caterina mi accolsero con occhi luccicanti. Nonna, intanto, rideva. Ah ah ah e poi uh uh uh, i suoi polmoni non sembravano star dietro alla sua gola, mentre guardava lo Zio e Emma, accucciati al buio, e rideva e rideva e rideva.

Ci fu un pranzo subito dopo, un picnic sull’erba del piazzale, dove il sole aveva già scaldato abbastanza da asciugarmi il sudore, anche dove la cordicella mi aveva sciolto la pelle, lasciandomi sul polpaccio un anello bianco i cui contorni diventavano da rossi a blu.

Lo Zio e Emma erano erano appiccicati l’uno all’altra, isolati da chiunque altro. La Nonna, accovacciata elegante sull’erba a spazzola, singhiozzava ancora delle risatine avanzate dalla gara.

A un certo punto Clara venne a sedermisi vicina, e io accettai la sua compagnia. Si soffiava il naso in continuazione e si stropicciava le palpebre fragili; eseguì il rituale pipetta+pastiglietta e sembrò stare meglio. Caterina continuava a coprirsi la spalla che continuava a scoprirsi. Emma rimase sola col suo papà, che guardava da sottinsù e con un certo timore. Lo Zio, a dirla tutta, sembrava tranquillo: soddisfatto della faticata come lo è chi non è abituato a faticare, si sventolava il viso con un tovagliolo e mangiava sereno.

«Beh, è mmmh-andata com’è andata. Allora, la prossima quando sarà?»

Ci fu silenzio, finché Nonna, come se avesse capito in ritardo che la domanda era rivolta a lei, gli rispose:

«Tra un paio di giorni. Perché?»

«Mm-ma come, perché? Per prepararmi, mmh-psicologi…»

«Ma a cosa, caro?»

«Mmm-ma».

La frase gli mm-morì fra le labbra. Se lo Zio aveva pensato che le prove di Nonna fossero solo una farsa, mi sa che ora qualche dubbio gli stava finalmente venendo. Ci guardò tutte – perfino noi piccoline, come se noi ci capissimo qualcosa in più di lui – guardò il cipiglio severo della Zia bassetta e quello beffardo della Zia biondorossa. Senza più voglia di discutere, o inquisire, o mangiare, lasciò lì Emma e se ne tornò in Casa. Clara si alzò, prese Emma dolcemente e la portò lì da noi dove la piccola, senza sapere bene a chi aggrapparsi, muoveva le mani qui e lì, toccandoci tutte a turno con i ditini confusi. Passammo così qualche minuto, prima che la Zia bassetta si alzasse e costringesse Clara a seguirla dentro. La Zia biondorossa e Caterina rimasero, e così facemmo io e Mamma, perché sembrava che Mamma volesse dimostrare qualcosa, restando. Nonna sospirò forte.

Il resto della giornata passò lento e stanco. Eravamo a pezzi, chi per la tensione provata, chi per la gioia della vittoria, chi per la consapevolezza della sconfitta. Ricordo che stavo uscendo dal bagno per andare al mio meritatissimo letto, quando sentii le voci dei grandi, animate, dabbasso.

Clara e Caterina, allertate quanto me, mi scivolarono accanto e io le seguii. Ci accovacciammo tutte assieme fra le sbarre del pianerottolo. Dal Salotto, si levavano astiose le voci dei grandi.

«Non capisco quale sia il problema» diceva Nonna attraverso una porta. «Non ti sto cacciando di casa, o sbaglio?»

«Mm-ma che c’entra il cacciarmi? Ci mancherebbe anche»

«Mancherebbe? Tu dai tutto per scontato, come sempre. Co-me-sem-pre».

«Mmh… tu devi stare solo zitta. Non sto parlando con-mmh»

«Nessuno deve stare zitto a parte te, caro mio. Sei tu che hai perso, e anche da stupido».

«Mmh»

«Amore» disse la Nonna «L’avevamo stabilito fin dall’inizio. Perché sei così sorpreso?»

«Mm-ma questo è… oh, voi state… Mmh… siete-mmh».

Lo Zio uscì di corsa nel Salone, e noi di corsa ci gettammo in camera, inseguite dalla sua voce che lanciava improperi contro le Zie e Mamma (l’unica a non aver parlato), che l’avrebbero di certo-mmh pensata come lui se fossero state al suo posto in quella situazione ridicola, disu-mm-mana. Intanto Nonna, nella stanza in cui si erano riuniti, rivolgeva alle figlie parole non meno dure.

«Ma c’era bisogno di aggredirlo così? Se non vi foste messe in mezzo, l’avrei calmato io. Oh, ma adesso dove andate? Fate le offese, voi? Ma tornate qui. Una fa di tutto per radunare la famiglia, e»

Fuori, in Salone, sentii che la Zia biondorossa si inviperiva su quanto fosse inutile, in questa Casa, in questa famiglia, essere presenti, esserci per gli altri, se alla fine veniva protetto chi se ne andava, chi rubava. Sulla porta, Mamma si conficcava le unghie nei palmi, mentre la Zia bassetta, camminando in cerchio nel Salone, dava ragione alla sorella.

«E tu che ci fai ancora qui?» diceva ora Nonna a Mamma «Che, ti faccio pena, per caso?»

«Mamma, non»

«Non te ne facevo tanta, quando stavo per»

«Mamma, per favore, non»

«E tu non ti sei degnata di una chiamata, e adesso»

Non sentii il resto. Io e le mie cugine corremmo di comune accordo in camera. Nel letto, andai a sbattere contro qualcosa di piccolo e tiepido. Emma era rimasta a letto, lontana da noi e dalla nostra curiosità. Non mi cercò, si appallottolò come un insetto.

A dirla tutta, un po’ la invidiavo: si era tolta un bel pensiero, fallendo.

Quella notte, Caterina non mi chiese di esplorare assieme la Casa.

Il mattino dopo, quando mi stiracchiai, mi accorsi che Emma non era più accanto a me.

Caterina si affacciò sulla stanza.

«Vieni, vieni subito. Sveglia-aa, questa non te la vuoi perdere».

Mezzaddormentata la seguii per il corridoio, fino alla nostra ormai familiare postazione spionistica. Nonna veleggiava sotto il suo cappellone in giro per il pianterreno, entrando e uscendo dalle stanze come la pallina di un flipper, Mamma e le Zie le correvano dietro, fermandosi solo quando lei si girava e lanciava improperi. Sul pavimento giacevano rotti e scomposti dei fiori che fino a poco prima dovevano essere stati raccolti in un mazzo.

«Dove… dove le… dove li…»

«Dove, dove» diceva la Zia biondorossa «Dovunque sia andato lui, ecco dove».

Ma Nonna non badava alle insinuazioni della Zia e ripartiva alla carica, cercando qualcosa che non si trovava più lì.

«Sono sicura che… le bambine, le bambine».

«Le bambine? Le bam-bi-ne?» fece la Zia bassetta «Mamma, adesso e-sa-ge-ri».

«Ma non le sto accusando! Dico che magari li hanno presi per… per giocare, sono bambine, ma adesso li devo ritrovare, sì? Ma subito».

«Mamma» disse Mamma. Parlò piano, e tutto si fermò. Nonna si voltò, ruotando sotto il suo cappellone.

«Mamma. Se n’è andato. E guarda caso sono spariti i»

«Non osare»

«Non può essere una coincidenza».

«Non osare».

«E tu non osare accusare mia figlia».

«Né le nostre» echeggiarono le Zie.

In un angolo, Nonna girava la testa a scatti d’orologio rotto. Alla fine raccolse i fiori piegandosi rigida – ma rifiutando qualsiasi aiuto – e andando a disporli al posto di quelli vecchi.

«Mamma» fece la Zia bassetta «È necessario? Lo sai che Cla»

«Lascia perdere, cara» le bisbigliò la Zia biondorossa «Fidati che è meglio se lasci perdere».

«Che storiaccia» fece Caterina accanto a me.

A colazione, l’aria era densa. Le pareti color senape erano un po’ troppo scure, nonostante fuori il sole splendesse, e i vassoi della colazione erano mezzi vuoti e sciatti.

Nonna arrivò più tardi di tutte, giusto il tempo di essersi calmata un po’. Era mogia, comunque, e sarebbe rimasta tale per qualche giorno, mostrandosi di rado e lasciandosi dietro grandi silenzi. Ora parlò giusto per annunciare la prossima gara. Eravamo tutte attente, sporte in avanti, confuse. Tornai nella Cameretta riflettendo sul da farsi. Il letto era vuoto, enorme, senza le altre che già se ne andavano in giro a trovare qualche idea per la prova. Solo in quel momento pensai bene all’assenza di Emma, e mi resi conto che probabilmente non l’avrei vista più.

6

Trascorsero altri due o tre giorni, pacifici tutto sommato, per quanto minacciati dall’attesa della prova. Mi sembrava che Mamma e le Zie fossero sempre più stanche, come se l’assenza dello Zio e di Emma pesasse in qualche modo su di loro. I nostri pasti, notai, erano più sobri e scarsi; forse la Servitù si era rilassata un po’ troppo, con due persone in meno da servire. Se avessi avuto un po’ più di confidenza con Nonna, le avrei chiesto di strigliarli per bene.

La prossima prova avrebbe visto in azione solo me e le mie cugine; le nostre mamme erano state escluse, come se Nonna volesse punirle privandole del gioco. Non credo che per loro fosse una punizione, l’impossibilità di partecipare in sé – sembravano già abbastanza stanche, giorno dopo giorno, senza doversi impegnare in un gioco – quanto la necessità di lasciare tutto nelle mani inaffidabili delle loro bambine.

La prova che Nonna aveva escogitato stavolta era una gara di fantasia: ognuna di noi doveva trovare qualcosa per abbellire il Salone. Mentre io non sapevo da dove iniziare, Clara e Caterina si erano già messe all’opera: Clara aveva preso a osservare i sassolini bianchi dell’ingresso, e armata di foglio di carta progettava qualcosa come se fosse un architetto; Caterina invece si rintanava in Soffitta, dove ritagliava teli e lenzuoli per farne chissà che. Clara era particolarmente riservata sul suo progetto.

«Non mi distrarre, Chele. È già abbastanza difficile lavorare per dieci minuti senza che arrivi mia madre a dirmi che mi fa male stare qui fuori ecc. ecc.»

Caterina, almeno, non mi cacciava via, anche se non voleva dirmi cos’avesse in mente di preciso. Fu comunque una fortuna che mi lasciasse passare del tempo in sua compagnia, perché fu lì che mi venne l’idea giusta.

«Cos’è quella roba lì, Caterina?»

Affacciata a una finestra spiovente e biancastra, fissavo una macchia colorata oltre un muretto, mezza coperta dalle fronde verdedorate di tanti alberi.

«Il giardino» rispose Caterina senza voltarsi. Stava taglio-stracciando un telo bianco. Il taglio, nella sua testa dritto e pulito, aveva assunto le venature di un fulmine.

«Quello dove non puoi andare?»

«Uh-uh».

«Come mai è tutto colorato?»

«Fiori, no?».

«Mi sa che ci vado, io».

La porta trasparente era davanti a me, già aperta. Portava nel Salone un gioco di vento tiepido e profumato. Era la prima volta che mi avventuravo da sola in una parte della Casa che non conoscevo. Perché avrei dovuto farlo? Per una misera possibilità di vincere quella nuova prova? Per il gusto di giocare senza avere Mamma che mi fiatava sul collo – per il gusto di stupirla? Fui fuori, davanti a un muretto tozzo e muschiato che mi sbarrava il passo. Non aveva un cancello o un ingresso, piuttosto una breccia. La attraversai.

Caterina mi aveva parlato di un giardino, ma Giardino non si addiceva molto a ciò che mi si stendeva davanti: una ragnatela di terra impellicciata di muschio verde, sospesa su uno specchio d’acqua nera-nera – ma non sporca, nera come se non avesse fondo. Di fronte a me, oltre i chilometri di sentieri che formavano la ragnatela, si alzava una schiera d’alberi.

Sospirai, alla chi-me-lo-fa-fare. Misi un piede sul lembo di terriccio più vicino; sembrava resistente, per quanto scivoloso, e bisognava fare attenzione ai bordi, dove il terriccio veniva via e finiva nell’acqua nera, sparendo appena la toccava.

Misi un piede davanti all’altro, mani alla funambola. Il difficile arrivava quando la stradina su cui ero curvava tutta, congiungendosi a un’altra, e dovevo curvarmi anch’io e spostare il peso in modo strano.

Arrivai a pelo sul terriccio, il piede sinistro scivolò, mi aggrappai con le mani mentre sentivo l’acqua entrarmi nella scarpa. Mi tirai su e, senza darmi il tempo di pensare a quanto poco c’era mancato perché finissi in acqua, dove sicuramente sarei affondata e dissolta – non ebbi il coraggio di guardare se il mio piede era ancora tutto intero – attraversai la schiera d’alberi.

Ora, questo si avvicinava di più alla mia idea di giardino. Racchiuso nell’anello d’alberi, il cuore caleidoscopico, alcolico dei fiori frusciava al soffio di un vento che non soffiava su di me. C’erano forme e colori che non avevo mai visto in nulla che avesse radici ferme nella terra: gambi grossi quanto la mia gamba, corolle grandi come i cappelli di Nonna; campane setose con batacchi che perdevano polline come incenso fumante, petali lunghi e flosci come orecchie di un cane; c’era l’arancio del fuoco morente, e il nero delle stanze chiuse, e l’arcobaleno verde-viola delle pozzanghere sotto il sole. E c’era Nonna.

Avevo pensato che si trattasse solo del fiore più grande di tutti, fino a quando si alzò più in alto di tutti gli altri e dal gambo veleggiante spuntarono due braccia e un bastone. Il suo cappellone e la mantella e le unghie erano color latte. Solo la bocca manteneva il solito color uva. Non si era accorta di me, e io non volevo che se ne accorgesse, perché se mi avesse vista lì, avrebbe di certo sospettato la ragione per cui ero venuta. Mi nascosi in mezzo a un cespuglio. Nonna aveva in mano in paio di cesoie. Si chinava sui fiori, e tagliava con grande precisione i gambi a un’altezza sempre uguale. Nonostante la paura che mi scoprisse – paura nata più dall’atto di essermi nascosta che non dalle eventuali conseguenze dell’essere scoperta – non potevo fare a meno di osservare Nonna: come muoveva le forbici, quali colori accostava, in che modo i mazzetti che componeva formavano ora arcobaleni bianchi, ora cieli neri e stellati. Alla fine Nonna se ne andò, col bastone che frusciava fra i fiori e il cappellone che dondolava. Non riuscii a vedere come si destreggiava sulla Ragnatela, ma doveva essere un grande spettacolo. Restai nascosta, finché le cesoie che Nonna aveva posato mi chiamarono a sé, e cercando di ricordare bene quel che avevo osservato, iniziai la mia opera. Rimasi lì finché non fui stanca morta e tutto sommato soddisfatta.

Uscii dagli alberi, attraversai la Ragnatela giocando alla funambola, attraversai il muretto sentendomi leggera. Appoggiata al muretto, c’era Clara.

«Ti sei fatta venire in mente qualcosa, allora?» mi chiese. Io annuii contenta, ma lei non lo sembrava per niente.

«Con i fiori?»

Annuii di nuovo, stavolta senza sorridere, perché capii come mai Clara era così seria e, se possibile, ferita. Se ne andò senza darmi il tempo di dirle che non avevo intenzione di farle un torto, e io rimasi lì come una scema, perché non avevo voglia di entrare in Casa e incontrarla tanto presto.

La prova si sarebbe svolta la mattina successiva, prima dell’ora di colazione, e Mamma ritenne opportuno trattenermi prima che salissi a dormire.

«Ti senti pronta?». Alzai le spalle, e dissi Sì.

Mamma sospirò.

«Questa cosa è tanto»

«Importante» finii per lei, che annuì solenne. Le diedi la buonanotte e me ne andai senza aspettare una risposta.

Nella Cameretta, trovai le mie cugine assorte in un silenzio orribile. Clara era a cantuccio sul lato più lontano del letto, e Caterina stava in mezzo, un po’ perplessa. Mi guardò e fece spallucce.

«È da prima che è così. Stra-aana» disse, senza mezzo riguardo per il fatto che Clara la sentisse.

Clara si girò a guardarci. Sembrava addolorata.

«Strana, io? E voi, allora, e voi». Quando i suoi occhi si posarono su di me, sembrava che mi accusassero di un gran tradimento.

«E noi, che?» chiese Caterina.

«Mi state… mi state… oh, ma lascia perdere».

E si girò di nuovo, e mi sembrava di sentire, fra le pieghe delle lenzuola increspate dal suo respiro, qualcosa come: Una prende roba piena di polvere, l’altra fiori pieni di polline, e fanno finta di

Mi sdraiai con grande disagio, temendo che il mio peso potesse rompere la finta quiete del letto come una lastra di ghiaccio. Quando il respiro di Clara si fece morbido e Caterina venne a chiedermi di uscire, ne fui ben felice.

Caterina gironzolava svagata, sembrava che la prova imminente non la innervosisse per nulla. La invidiavo parecchio. Io mi tormentavo pensando agli esiti peggiori, a quel che avrebbe detto Mamma, a come sarebbe stato il nostro viaggio di ritorno se avessi fallito. Ma ciò che più mi tormentava era non capire perché mi stessi dando tanto pensiero. Volevo davvero restare qui, io? Quello che le prove di Nonna mi stavano – ci stavano – facendo passare, era giustificato dalla vincita della Casa?

Fu Caterina a darmi una risposta, e lo fece senza parlare. Mi prese per mano e mi condusse attraverso decine, forse centinaia di porte, attraverso stanze mai viste, o stanze già esplorate che però, ne ero certa, l’ultima volta non si trovavano lì, non in quell’ala della Casa, non su quel piano. La Casa, mi resi conto, si comportava come nei sogni, si mescolava e si spostava.

Tornammo nella stanza-sartoria, e giocammo con i vecchi abiti appesi o piegati. C’era un assortimento dei cappelloni di Nonna, ma quelli decidemmo di comune accordo di non toccarli. Tornammo nella stanza-studio, e osammo sfogliare le carte impilate sulla scrivania o appese al cavalletto. I disegni ritraevano un edificio, che poteva essere la Casa, ma le pareti erano trasparenti, le porte erano linee e i tratti erano qui e lì intermittenti come cuciture.

Galleggiammo e corremmo senza tempo e spazio, e mi dissi che per quello, per momenti simili, per stare sempre-sempre così, si poteva anche accettare di giocare al gioco della Nonna.

Il mattino dopo, mi svegliai nel letto deserto. Caterina era già scesa, e Clara mi aspettava davanti alla porta, a braccia incrociate. All’inizio pensai che mi avesse aspettata per premura, ma poi notai il suo sguardo.

«Non li trovo più» disse.

«Cosa?»

«Sai, cosa».

«No, io». Avevo sonno, non sapevo di cosa stesse parlando, quell’attacco mi sembrava ingiusto e crudele soprattutto perché non lo capivo.

Clara si lanciò sul letto, mi buttò giù quasi di peso, prese a lottare con le lenzuola, prese i miei vestiti e li rovesciò a guanto. Io protestai, ma ciò non fece altro che arrabbiarla di più.

«Allora sei stata tu, lo sapevo. Me lo diceva mia madre, che di te e della zia non ci si può fidare. Beh, lei parlava solo della zia, tua madre, e io pensavo ma no, Chele è diversa, è brava, non»

«Ma cosa vuoi dalla mia Mamma?» chiesi, di botto ben sveglia e molto arrabbiata.

«Mia madre dice che tua madre è una che scappa quando non c’è niente per lei e torna quando può pigliarsi qualcosa. Che fa queste cose da vigliacca, e a me pare che le cose da vigliacca le fai anche tu».

Boccheggiai come un pesce idiota, non sapevo cosa dire a questa bambina che fino a ieri era stata una sorellona per me, non sapevo cos’avrei fatto, se non fosse arrivata Nonna.

«Ma come siete belle sveglie. E allora, se siamo belle sveglie che ci facciamo ancora qui, eh? Forza, di sotto!»

Una volta nel Salone, tutte e tre in fila a bella distanza e con le nostre Mamme dietro, ascoltammo le brevi, inutili istruzioni di Nonna.

«Avete tempo fino a mezzogiorno. Forza, via! Avete carta bianca. Noi aspetteremo in sala da pranzo. Se avete finito prima del tempo, venite a farci compagnia. Via, ho detto!»

Ci dividemmo di nuovo, Clara diretta all’ingresso dove aveva iniziato a preparare i suoi sassolini, Caterina in Soffitta, io verso il Giardino.

Corsi fino alla ragnatela d’acqua, l’attraversai rischiando di scivolare nell’acqua nera. I mazzi che avevo preparato aspettavano solo di essere portati nel Salone, ma mi chiesi se non fossero un po’ pochi. Non era forse il caso di aggiungere qualcosina? Il cuore del Giardino pulsava, quasi di paura al pensiero che le mie mani l’avrebbero ferito. Un po’ mi spiaceva, ma mi consolavo dicendo che sarebbero ricresciuti. Lavorai fino a che le mani mi divennero verdi e appiccicose, e poi secche, e si riempirono di taglietti, e le vesciche crebbero e poi esplosero. Mi fermai a domandarmi se non fosse il caso di smettere, anche per il bene di Clara, soprattutto per il bene di Clara. Mi dissi che Clara se la sarebbe cavata, con la pipetta e le pastigliette e quella roba lì, e che comunque non si meritava la mia preoccupazione. Continuai a lavorare.