di Anita Renchifiori

Copertina di Maria Rosaria Longo

When I was younger, so much younger than today

I never needed anybody’s help in any way

But now these days are gone, I’m not so self assured

Now I find I’ve changed my mind and opened up the doorsHelp me if you can, I’m feeling down

The Beatles, Help!

And I do appreciate you being round

Help me get my feet back on the ground

Won’t you please, please help me

La sessione estiva stava per cominciare e mi ero iscritta a tutti gli esami. Ma di studiare non mi riusciva. Al mattino mi alzavo, aprivo la finestra, e pensavo: “É proprio il tempo per farsi una passeggiata.” Poi mi ricordavo che avrei dovuto vestirmi e lasciavo perdere. Da quando avevo capito che tra me e Alessio era finita, stavo sempre in pigiama.

Un giorno ho persino telefonato a papà. La chiamata è partita e ho contato uno, due, tre squilli. Ho schiacciato il bottoncino rosso. Tanto sarà fuori in barca con Giulio e Delia, mi sono detta. Giulio è il mio fratellastro. Non sa nuotare, ma va matto per le barche. Neanche Delia sa nuotare, e infatti non capisco come papà abbia potuto mettersi con lei.

Sono andata a farmi la doccia e mi sono seduta alla scrivania col manuale di linguistica generale. Studiare per me è sempre stato facile: sono naturalmente dotata, mi basta sentire le cose una volta perché il mio cervello le metta dove devono stare. Solo che questa parte funzionante sembrava avermi abbandonata.

Tanto valeva cominciare dall’inizio.

Capitolo primo, paragrafo uno: Cos’è il linguaggio? Il primo l’ho letto quattro volte prima di capire di cosa stesse parlando, il secondo due, ma una volta arrivata al terzo le nozioni si stampavano nella mia testa come post-it.

Tra la definizione di lingua e le proprietà del segno linguistico, ho fatto una pausa e ho controllato il telefono. C’era un messaggio di papà, un WhatsApp di Marta, la mia compagna di corso, e una mail di mia nonna.

Quello di papà diceva: “Carla, mi hai cercato? Hai bisogno? Mi raccomando.”

Quando scrive mi raccomando, io proprio non lo sopporto. Mi raccomando cosa? Mi raccomando studia, mi raccomando sii felice, mi raccomando non buttarti da un ponte? Faceva sembrare tutto così vago. Da quando se ne era andato a vivere a Marsiglia, non avevamo una relazione molto dettagliata, e ogni volta che ci parlavamo sembrava di stare a un’interrogazione su una materia che nessuno dei due aveva preparato.E, in ogni caso, io non avevo bisogno.

L’ho cancellato. Poi ho fatto lo stesso anche con quello di Marta, senza neanche leggerlo. Se li eliminavo, potevo considerarmi esentata dall’obbligo di rispondere.

La nonna scriveva: “Come stai? Quando vieni a trovarmi? Gustavo ha la sciatica. In bocca al lupo per gli esami. Nonna Adele.”

Gustavo non era un granché come cane, ma la nonna gli voleva bene. “Mi spiace”, ho scritto. “Dopo linguistica vengo a trovarti.”

Ho spento il telefono e ho attaccato con il paragrafo cinque: Come si studia la lingua.

Ormai avevo preso un buon ritmo. Chi si ferma è perduto, diceva la mamma.

Ogni tanto mi viene in mente la mamma: soprattutto cose che diceva, anche se non mi ricordo a chi le diceva.

A fine giornata, il mio cervello ripeteva in automatico:

Cosa si intende per arbitrarietà della lingua?

Definisci valore linguistico.

Almeno avevo quasi smesso di pensare ad Alessio, anche se ogni tanto riappariva nella mia testa, come se lo vedessi da lontano, e mi veniva voglia di deglutire.

Forse è dolore, avevo pensato, ma non ero sicura.

Definisci dolore.

Sono andata al supermercato per prendere un po’ d’aria. Mentre facevo la coda alla cassa ho visto Marta. Sistemava la spesa nelle borse. Per un attimo, ho pensato di abbandonare il cestino in un angolo e andarmene, ma ormai lei già mi faceva ciao con la mano.

«Ehi», mi ha detto quando l’ho raggiunta: «Tutto bene? Ho provato a scriverti».

«Davvero?», ho mentito.

«Nessun problema», ha detto Marta. «Magari per il prossimo esame ripassiamo insieme».

«Certo». Come no.

Arrivata a casa, ho lasciato la borsa nell’ingresso e mi sono tolta le scarpe.

Non so bene come sia successo.

Dovevo aver dimenticato i fogli degli appunti sul pavimento. Ci ho messo un piede sopra e sono scivolata. Il piede è schizzato in avanti, ho perso l’equilibrio e sono caduta. Bam. Mi ricordo di aver picchiato la schiena, proprio in basso, e di aver sentito un male tremendo.

Non è niente, mi sono detta quando ho riaperto gli occhi. Ho cominciato a raccogliere gli appunti. Mi tremavano le mani e i fogli erano in disordine. Li ho rimessi a posto, da uno a cinquantasei. Piano piano, le mani hanno smesso di tremarmi. Poi sono andata al divano e mi sono sdraiata. Adesso ti passa. È stato solo un brutto spavento, diceva sempre la mamma.

La mattina dopo mi sono svegliata sul divano, e mi sono ricordata di essere caduta. Quando mi sono girata sul fianco, mi è sembrato di spostare un blocco di marmo. È tutto sotto controllo, ho pensato. Riuscivo ad alzarmi, quindi non poteva essere niente di grave.

L’esame, ho pensato, e mi sono venute le lacrime agli occhi. Così di certo non potevo andarci. Ho preso le chiavi e il telefono e sono uscita. Le scale le ho scese tenendomi al corrimano. Bastava evitare i contraccolpi. Bene o male, è sempre questo il punto: evitare i contraccolpi.

Ho cominciato a camminare verso il pronto soccorso. Avrei potuto chiamare un taxi, ma non ero sicura che sarei riuscita a sedermi.

Alle ammissioni sono rimasta in piedi accanto a un ficus benjamin. Un’infermiera con la ricrescita mi ha dato una cartella da riempire con i miei dati personali e un numero da contattare in caso di emergenza.

Definisci emergenza. Un bisogno urgente in cui ti serve qualcuno che verrà sicuramente. O tipo al novantanove per cento.

Ho cominciato a scrivere il numero di papà, poi mi sono chiesta: le faranno le chiamate internazionali? Sicuramente ci voleva qualcuno più vicino, qualcuno che potesse effettivamente venire per un’emergenza. Ho pensato: e Alessio? Se ci stessimo ancora vedendo avrei messo il suo numero? Probabilmente no. Anche quando stavamo insieme, e le cose andavano bene, Alessio veniva senza fare storie una volta su dieci. La questione emergenze non l’avevamo nemmeno discussa. E in ogni caso non ci vedevamo più, quindi era una domanda retorica.

Domanda retorica: una domanda che implica una risposta predeterminata. Quindi, inutile.

Ho provato con le mie amiche, ma me le immaginavo tutte alle prese con qualcosa d’altro che non potevo essere io. Insomma, non mi veniva in mente nessuno. Anziché scrivere, ho arrotolato la penna sull’ elastico che la legava alla cartella.

«Ha fatto?», mi ha chiesto l’infermiera quando è tornata. Ho inventato un nome e un numero a caso e le ho ridato il foglio. «La porto a fare la risonanza», ha detto.

Mi ha rifilato una manopola gommosa. «Suoni il campanello se c’è qualcosa che non va». Volevo dirle che non sono il tipo di persona che suonerebbe un campanello, e che non ero nemmeno sicura di sapere individuare una cosa che non va.

Perché la gente non si esprimeva con precisione?

Quando il medico è arrivato per darmi l’esito, aveva la faccia scura. Volevo dargli la mano ma poi ho cambiato idea.

«Signorina, lei ha una vertebra fratturata».

«È sicuro?»

«Glielo sto dicendo. Mi spieghi di nuovo cosa le è successo», ha detto, aggressivo.

«Sono scivolata e sono caduta. Ieri sera».

«Ieri sera?»

«Più sul tardo pomeriggio».

«E perché non è venuta ieri?»

«Perché credevo che andasse via».

«Che andasse via».

«Sì».

«Senta, deve vedere uno specialista. Non è una cosa da poco. O.K.?»

«O.K.»

«Venga, la riaccompagno in sala d’attesa».

Era chiaro che non gli stavo simpatica: ero una persona che non sapeva prendersi cura di sé. Le persone che non sanno prendersi cura di sé creano problemi. Chiedo scusa per la vertebra. E anche per essere venuta tardi. Però la odio perché lei mi fa sentire in colpa.

Definisci senso di colpa. Una cosa che ti mangia dentro, e siccome non gli basta, cerca di uscire e mangiarti anche fuori.

Non mi sentivo troppo bene. Dopo i primi due passi ho visto di nuovo tutto nero, mi sono appoggiata al muro e arrivederci. Ero in piedi? No. Per terra? Non ancora.

Una voce mi chiedeva se stessi bene. Ma era lontana, lontana, lontana. Troppo lontana per rispondere.

Questa cosa che le parole mi mancano nel momento del bisogno mi stava creando diversi problemi. Lasciatemi svenire e basta, pensavo. Lasciatemi andare da un’altra parte.

La voce ha detto: «Avvisiamo la sua famiglia», e se ne è andata.

Ovviamente, la mia famiglia non poteva risponderle.

«C’è qualcun altro che possiamo contattare?», mi ha chiesto l’infermiera quando è tornata.

In quel momento il mio telefono ha squillato.

«Carla, come e andato l’esame?», ha detto mia nonna. Si sbaglia sempre di un giorno.

«Nonna. Sono al pronto soccorso». Appena l’ho detto sono scoppiata a piangere.

«Come?», ha detto la nonna, «Non stai bene?»

«Ho una vertebra rotta».

«Oh, signore. Adesso arrivo».

Mia nonna non guida e in treno ci vogliono almeno due ore.

«Tu non preoccuparti. Mi porta Enrico. Va bene?»

«Sì». Non avevo la minima idea di chi fosse, ma a quanto pare veniva a prendermi.

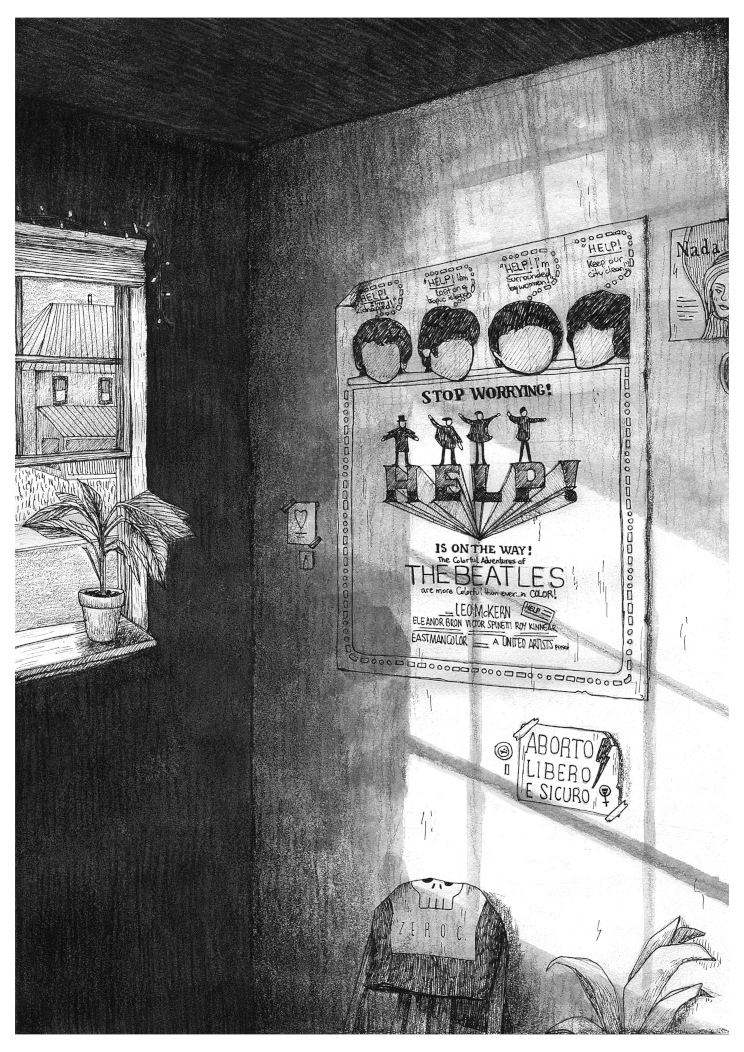

La nonna mi ha sistemato nella vecchia camera della mamma, ma è chiaro che ci ha pensato su. «Magari stai più comoda nel letto grande?», ha detto guardando in direzione della camera da letto, ma io ho risposto che andava bene così. Sulla parete davanti al letto c’è un poster dei Beatles. Non sapevo che alla mamma piacessero i Beatles. Non mi sembra di sapere un granché della mamma e le cose che sapevo me le sono dimenticate. Mi sono messa sul letto vestita e la nonna ha detto, «Ti lascio un po’ tranquilla».

Dopo un po’ ho sentito zampettare sul parquet e Gustavo è saltato sul letto. Si è sistemato contro i miei polpacci. L’invalidità vertebrale ci accomunava.

Per i primi giorni non ho fatto altro che dormire. La nonna mi chiamava quando era pronto, mangiavo qualcosa e mi rimettevo a letto. Quando ho detto alla nonna che non capivo perché ero stanca, mi ha risposto, «Beh forse hai bisogno di dormire».

«Sì, ma se dura per sempre?»

La nonna ci ha pensato un momento e poi mi ha detto: «Oh, io non ci conterei».

Ogni tanto la nonna dà risposte ambigue, ma se glielo faccio notare mi dice di fare uno sforzo di immaginazione.

Vorrei dirle che non è questione di sforzarsi: l’immaginazione non è la verità. Neanche una definizione corretta è la verità, ma ci va più vicino. La verità non esiste, ma bisogna dirla lo stesso. Bisogna andarci vicino.

Il terzo giorno, dopo colazione, sono andata in soggiorno. La nonna stava stirando davanti alla televisione.

«Oh, ciao. Mi fai compagnia?»

La nonna è una persona calma, ed è un aspetto di lei che mi è sempre piaciuto.

«Se per te va bene», ho detto.

«Che ragionamenti. Ti da fastidio la televisione?»

Ho fatto no con la testa «Cos’è?»

«Cuori dispersi. Prima la facevano al pomeriggio, ma adesso hanno cambiato. Allora stiro al mattino, d’estate ti viene anche meno caldo».

«Giusto», ho detto io. Volevo anche io una vita così. Volevo poter decidere di guardare una telenovela al mattino se la programmazione estiva cambiava. Volevo smetterla di agitarmi, rompermi vertebre e essere terrorizzata all’idea di dormire troppo. Mi sono ricordata dell’esame e mi sono venute le lacrime agli occhi.

Sullo schermo c’era un funerale in corso. La nonna mi ha guardato e ha fatto un cenno verso la televisione.

«Non è morto per davvero, sai. La bionda lo ha aiutato a scappare».

«Oh», ho detto, anche se non mi sembrava credibile.

Enrico veniva quasi tutti i giorni all’ora di pranzo. Era un tipo gentile, suppergiù dell’età della nonna. Mangiava con noi, poi loro due se la chiacchieravano in cucina mentre io mi andavo a stendere sul divano. Era ovvio che se la intendevano, anzi probabilmente la mia presenza interferiva.

Un giorno che la nonna faceva la maglia in salotto e io le sistemavo i gomitoli le ho chiesto, «Ma allora tu e Enrico state insieme?»

«È così che si dice adesso?»

«Perché prima come si diceva?»

La nonna ha posato un attimo il ferro e mi ha guardato sollevando le sopracciglia. «Spiritosa».

Gustavo si è appiattito sul tappeto davanti ai miei piedi, facendo andare la coda. Mi sembrava si stesse identificando un po’ troppo con la mia situazione, ma c’è un limite alle cose che si possono spiegare a un cane.

«Anche Enrico è vedovo», ha aggiunto la nonna: «La tomba di sua moglie è vicina a quella del nonno. E della tua mamma».

Non ho fatto commenti.

Una mattina verso la fine della settimana, la nonna è venuta in camera a portare la biancheria stirata. «Hai avvisato tuo padre?», mi ha chiesto con il cassetto mezzo aperto.

«Aspetto un po’», ho risposto mentre mi allacciavo il corsetto.

La nonna ha cominciato a sistemare gli asciugamani. «Sai, penso che farebbe del suo meglio», ha detto alla fine.

Come no.

Ha chiuso il cassettone ed è uscita. Ho preso il telefono dallo zaino. Da quando ero a casa della nonna, non avevo ancora parlato con nessuno.

Marta aveva provato a chiamarmi e poi mi aveva lasciato un vocale: «Carla, come stai? Non ti ho vista all’esame…?»

Avevo pensato di lasciar perdere, ma non volevo che si ricordasse di me come di una persona intrinsecamente incapace di rispondere ai messaggi. Le ho scritto che mi ero fatta male alla schiena, ma stavo recuperando.

“Oh, bene!”, mi ha risposto. “Menomale che non sei da sola. Comunque, tu linguistica lo passi a occhi chiusi”.

Ho pensato, è così che le persone fanno. S’interessano. Mandano messaggi carini. Io però non volevo che gli altri si preoccupassero per me. Volevo avere relazioni con gli altri esclusivamente da persona in buone condizioni di salute.

Qualche volta mi tornava in mente Alessio e avevo voglia di scrivergli: “Ciao, come stai? Io così così, mi sono rotta una vertebra.” Ma poi pensavo che non avrebbe risposto, o che avrebbe risposto una cosa assolutamente insopportabile, come “Oh mi dispiace, guarisci presto”, qualcosa che insomma voleva dire: beh, non pensare che una vertebra sistemi le cose tra noi, e questo bastava a farmi cambiare idea. Altre volte mi dicevo che gli avrei scritto quando fossi stata un po’ meglio. Come a mio padre.

Tra poco saranno due anni che la mamma è morta. A trovarla è stato papà. Io invece non ho visto un bel niente. Peccato che il niente non se ne va: ti si spalanca sotto i piedi, in continuazione. Grazie mamma, per aver fatto le cose come si deve.

Quando papà ha telefonato, ero appena uscita da letteratura greca. La prima cosa che ha detto è stata: «Mi spiace, sono arrivato tardi». In un certo senso, era una cosa un po’ strana da dire. Se uno decide di spararsi, vuol dire che tanta voglia che qualcuno arrivi a soccorrerlo non ce l’ha. Su un piano metaforico, suppongo che abbia ragione a metterla così. Ha lasciato la mamma per un’altra donna e la mamma non lo ha sopportato. Le persone sono deboli. Tradiscono e si uccidono. Ovviamente anche questa è una spiegazione insoddisfacente.

Definisci soddisfacente. Una spiegazione che ti fa mettere l’anima in pace e puoi smetterla di rivoltarti lo stomaco cercando una riposta.

Una spiegazione così non esiste.

Ho chiuso la chiamata. Stavo andando a iscrivermi agli esami della sessione estiva. In segreteria studenti, ho tirato fuori il modulo e ho chiesto alla tizia di darmi una penna. Tac Tac. Tac Tac Tac. Ho messo la crocetta su tutti gli esami in calendario.

Forse sono come mia mamma. Non so chiedere aiuto. Non è che mi importi tanto di aver preso da lei: in qualcosa ai tuoi genitori devi pur assomigliare. Quello che vorrei sapere, è se si può cambiare.

Definisci cambiare. Non essere più come sei stato prima, soprattutto se il prima non ti piace.

Di notte ogni tanto mi sveglio e in mezzo alla mia testa c’è Alessio. Poi mi ricordo che lui di questa storia della frattura non sa niente e la trovo una cosa molto egoista da parte sua. Allora mi alzo, vado in cucina e apro tutti gli armadietti, il cassetto delle posate e quello degli strofinacci. Per un attimo vorrei mettermi a tirare fuori roba e buttare tutto all’aria. Invece finisce che mi verso un bicchiere d’acqua e rimango lì a guardarmi intorno. Poi spengo la luce e torno in camera mia.

In altri momenti mi viene in mente l’ultima volta che l’ho visto. Non l’ultima volta in generale, ma proprio l’ultimo sguardo che ho dato al suo corpo. Siamo usciti insieme da casa sua e ci siamo salutati. Non mi ricordo chi si è fermato per primo. Dovevamo andare in direzioni diverse. Nessuno dei due ha detto: ti accompagno. Oppure: non andare. Dopo qualche metro mi sono voltata e l’ho guardato mentre si allontanava. Le spalle, la schiena, le gambe. Ho pensato, adesso lo rincorro e gli metto le braccia intorno al collo. Ma i miei piedi non si sono mossi. È lì che ho capito che era finita. Che mi ero girata per guardarlo un’ultima volta. Mi sono seduta sul marciapiede e sono rimasta a fissare l’asfalto. Sembra compatto, ma se lo guardi da vicino in realtà è granuloso.

Non so cosa fare quando le cose finiscono, è questo il mio problema.

Non so di cosa ho bisogno, e se anche lo sapessi non saprei come chiederlo.

Mi sono alzata. Per tornare, ho preso l’unica strada che conoscevo.

Oggi, quando mi sono svegliata, non me ne sono ricordata subito. Sono andata in cucina e ho trovato Enrico che finiva di bere il caffè.

«Tua nonna è andata in chiesa», ha detto.

Ho annuito. Il giorno dell’anniversario della mamma, la nonna fa dire una messa.

Adesso me lo ricordo bene. La mamma è morta. Quando è successo, non c’ero.

Penso a una figura retorica: Ellissi.

Mia madre è un buco.

«Mi fermo un po’, così non fai colazione da sola», mi è arrivata la voce di Enrico.

Mi sono seduta al tavolo: «Ok».

«Vuoi che rifaccia il caffè?», mi ha chiesto sollevando la sua tazzina.

Nella moka ce n’era ancora. Me lo sono versato e ho detto: «No grazie, va bene questo».

Enrico ha fatto una smorfia. «Ma sarà freddo ormai».

Mi stava osservando.

Ho scrollato le spalle e ho cominciato a spalmare di burro una fetta di pane. Quando ho aperto il vasetto della marmellata mi sono accorta che era finita. Allora l’ho rimesso sul tavolo.

Enrico ha posato la tazzina sul piattino. «Volevi la marmellata?», mi ha chiesto, «Non so dov’è, aspetta che guardo…»

«No, no, non importa». Ho dato un morso al pane.

Allora mi ha guardato, si è alzato, ha aperto prima un armadietto, poi un altro, ha preso un vasetto nuovo e me lo ha messo davanti.

«Eccola», ha detto. «Lo sai, Carla, dovresti provare a fidarti, ogni tanto. È solo marmellata».

E se ne è andato. Il vasetto era di fronte a me, vicinissimo. Bastava che allungassi una mano per prenderlo. Fissavo il rosso intenso, spezzettato da puntini chiari. Adesso lo apro e la finiamo qui, ho pensato. Invece ho intrecciato le mani e le ho appoggiate sulle ginocchia.

Poi sono andata in camera mia e ho scritto a papà. “Sono dalla nonna. Puoi venire a prendermi?” L’ho spento e l’ho messo sotto il cuscino.

La nonna ha detto di fare come mi sento e io ho deciso di tornare a casa. Se qualcosa non va, ha detto, mi chiami.

Allora questa mattina sono andata al cimitero. Era la mia ultima occasione. Ci sono andata con gli occhiali da sole. Li ho tenuti tutto il tempo, anche se di sole non ce n’era. Siccome non sapevo come pregare, ho annaffiato i fiori e ho pulito il marmo della tomba con uno straccio. È tutto qui? Ho pensato. Forse mi ero immaginata di trovarci una spiegazione, ma non è così che funziona. Funziona che sono incazzata nera. È colpa sua. Non è colpa sua. È colpa mia. Non è colpa mia.

Al ritorno, mentre attraversavo il parco, ho avvertito di nuovo quel bisogno di deglutire, come quando mi viene in mente Alessio, quindi forse e così che funziona.

Sono seduta sui gradini del portico e aspetto che papà venga a prendermi. Nella mia testa ci sono un sacco di e se:

e se papà non viene a prendermi.

e se non mi innamoro più di nessun altro.

e se mi innamoro e finisce male.

La nonna viene a sedersi accanto a me sui gradini. Arriva anche Gustavo, e si sdraia. Rimaniamo lì tutti e tre. Dopo un po’ sentiamo un clacson e il rumore di una macchina che si avvicina. Gustavo si tira su. La nonna mi da un colpetto sul braccio: «Sei pronta?»

Ti è piaciuto questo racconto? La copertina? La redazione? Tutti e tre?