di Paolo Di Nicola

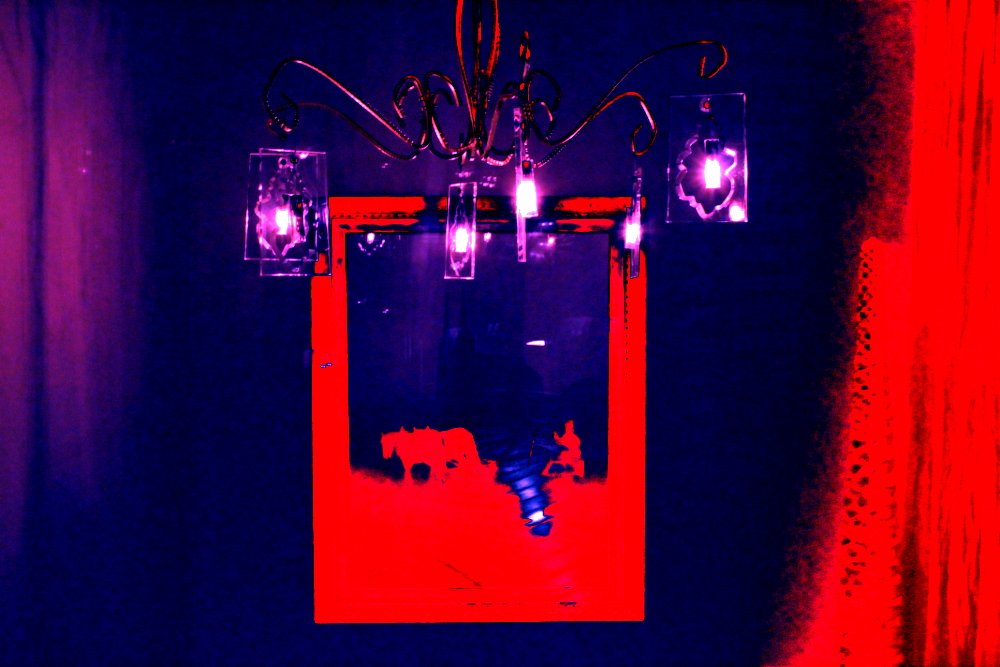

Copertina: La storia tende a riapparire dalle tende, rompe le zanzariere e fulmina le lampadine – Julio Armenante

#1

Quando ero bambino in giardino c’erano molte più piante di quante ce ne siano adesso. C’era una fila di tulipani che non potevamo assolutamente calpestare e infatti quando giocavamo in giardino dovevamo stare molto attenti. Poi c’erano delle rose, ricordo che una volta una rosa era ricoperta completamente di bruchi e io per proteggerla presi delle pinzette e li staccai tutti. Uno a uno. Parassiti, così li chiamavo. C’era anche un albero, dai fiori viola, che è stato tolto perché quella parte di giardino andava pavimentata. Così è fatto l’uomo, elimina e poi pavimenta, e noi certo non eravamo più virtuosi.

Ora devo andare via da questa casa in cui ho vissuto per tutta la mia vita e le cose che ci sono rimaste sembrano spettri che stanno lentamente sbiadendo. Lo fanno per andare vicino alle cose che già se ne sono andate. Gli alberi rimasti in giardino, tutti di cui non so il nome, stanno diventando trasparenti. Già non sono più miei. Quando mi affaccio e li guardo, la vuotezza delle mie inesistenti nozioni minime di botanica mi morde all’improvviso come un coccodrillo. Non so dare i nomi alle cose. Non so cosa sono gli alberi che ho visto tutte le mattine per tutta la mia vita.

Metto le mie robe dentro gli scatoloni e poi ci scrivo sopra “lenzuola” “coperte” “panni invernali”. Le cose che sto abbandonando non sono le cose. Non sono i mobili e non sono i ricordi. Non è una casa vecchia, che si rompe sotto i miei piedi mentre ci cammino. Non sono le strade che da casa conducono nei posti dove vado sempre e che so a memoria. I ricordi vengono via con me insieme agli scatoloni. Di mobili ce ne saranno di nuovi e le strade si impareranno di nuovo a memoria. Le cose che sto lasciando sono quelle che stanno sbiadendo, che sono già sbiadite. È il servizio buono che non abbiamo mai usato, è il corredo di mia mamma che non so nemmeno com’è fatto ma che sta sepolto da qualche parte. I resti di un mondo che non c’è più. È il bagno usato esclusivamente dalla parte femminile della mia famiglia in cui non sono mai entrato. È la privacy degli altri. Sono le cose buttate e quelle perse. Sono gli alberi del mio giardino a cui non so dare un nome.

Lascio via una serie infinita di cose che non mi riguardano e che non mi mancheranno, spazi che non ho occupato, cantucci su cui non mi sono rintanato per piangere. È una tempesta intorno a me, io raccolgo i vivi e conto i dispersi. Non seppellisco i morti, li mangeranno gli avvoltoi.

#2

Sulla rivista Artic, Antartic and Alpine research numero 1 del 2019 è stato pubblicato uno studio dal titolo Effects of climate change on high Alpine mountain environments: Evolution of mountaineering routes in the Mont Blanc massif (Western Alps) over half a century. In buona sostanza i ricercatori hanno valutato l’impatto del riscaldamento ambientale confrontando i percorsi alpinistici del Monte Bianco forniti dalla guida “The Mont Blanc Massif: The 100 Finest Routes” di Rebuffat, uscita nel 1973 con le vie attuali. Il libro di Rebuffat è un classico del genere “guida alpina”, e lo stesso autore ha calpestato in modo importante la storia dell’alpinismo. Da qui la scelta di partire quel libro, che è a tutti gli effetti un momento importante nella storia dell’alpinismo. Il risultato della ricerca è sconcertante: delle 95 vie analizzate soltanto due sono rimaste invariate e 3 sono addirittura scomparse. Una prima conclusione facile facile arrivati a questo punto: è evidente che le vecchie guide alpine sono ormai inutili, restano solo come cimeli o per fini documentaristici.

L’articolo si interroga poi sulle cause che hanno portato alla modificazione di questi percorsi, tutti riconducibili in qualche modo alla ritirata dei ghiacciai, mostrando tra l’altro foto in cui è evidente in tutto il suo portato drammatico. Oltre a tutto ciò, comunque della massima importanza, una parte curiosa è un paragrafetto che si chiama “Is the aesthetic quality of high mountain areas deteriorating?”. Meriterebbe di esser citato tutto, in breve si parla della perdita qualitativa e quantitativa dei ghiacciai, con conseguente caduta del mito della montagna bianca e innevata. Si legge chiaramente che “The general drying of high mountain environments leads to the appearance of more and more rocky terrain while glacial surfaces are decreasing”. E qui possiamo avanzare una seconda conclusione, più difficile. La perdita dei ghiacciai, o il loro deterioramento, è una perdita a livello paesaggistico, e non è detto che ciò sia necessariamente una nota a margine. Voglio dire, forse quello che le nostre montagne brulle ci dicono sul paesaggio che esse stesse rappresentano non è soltanto il crollo dell’idea della montagna come bianchissima e purissima. Insomma, il loro valore non è limitatamente pubblicitario. Quello che intendo dire è che la perdita dei ghiacciai, oltre alle mille conseguenze nefaste che si porta dietro, comporta anche la perdita del ghiacciaio come paesaggio. Come posto nel mondo. I ghiacciai hanno scavato valli e levigato rocce. Si tratta di veri e propri fiumi immobili. Sono tra i panorami più spettrali della terra. Robert Macfarlane in Montagne della mente ricostruisce il complesso di pensieri che hanno prodotto ciò che noi pensiamo delle montagne. E i sentimenti che l’uomo prova per le vette delle montagne si sono formati nei secoli, com’è ben argomentato nel suo libro. Parlare di perdita estetica di un paesaggio significa considerare anche un dato importante: ciò che noi pensiamo e sentiamo in un determinato posto è un fatto culturale, costruito nel corso dei secoli. Ogni perdita in termini paesaggistici è anche una perdita che l’uomo ha dentro di sé. Emozioni e pensieri che la nostra civiltà associa a determinati posti (e anche emozioni e pensieri che è possibile avere solo in determinati posti) saranno necessariamente perduti insieme al paesaggio.

Nessuno di noi oggi ha idea di cosa voleva dire secoli fa compiere un viaggio, non soltanto per questioni di mezzi e di tempi anche per un semplice dato paesaggistico: i boschi in pianura non esistono più. Allontanarci dalla città significa per noi entrare in un paesaggio agrario, come potremmo capire Cappuccetto rosso che dovendosi allontanare da casa deve necessariamente entrare in un bosco quando raramente li attraversiamo nei nostri spostamenti? La pianura padana ne è l’esempio perfetto: di per sé sarebbe l’habitat ideale per diverse specie arboree e senza l’intervento umano sarebbe un bosco. Ci sono stati tempi in cui lo era, e non è andato perduto solo un bosco, anche tutto ciò che le persone pensavano di quel bosco, anche tutte le paure delle persone che dovevano passarci attraverso.

Ora possiamo tirare la terza (e ultima conclusione). La perdita delle vie alpine, e mi riferisco nello specifico a quelle che sono proprio scomparse, è una perdita importante di per sé. Camminare su strade percorse da altri non è un fatto neutro. Ho avuto la fortuna di percorrere alcuni pezzi delle vie della transumanza, cioè quelle strade percorse dai pastori nelle mie terre che spostavano il gregge dai pascoli montani in Abruzzo fino in Puglia. Camminare su quelle strade ha un valore emozionale di per sé, per il semplice fatto di star battendo percorsi che per altri hanno avuto un’importanza vitale. Sempre Macfarlane ha dedicato un libro a resoconti di antiche strade percorse a piedi raccontando il suo viaggio e quello delle centinaia di persone che prima le avevano attraversate. In uno dei capitoli più suggestivi racconta di Formby point: un tratto del litorale dove le particolari condizioni atmosferiche fanno riemergere vecchie impronte, vecchie di millenni, neolitiche. Camminare lì rende proprio visivamente l’idea che il valore di certe strade ha a che fare con chi ci è passato prima di te. Ecco, ora nessuno potrà più andare alla ricerca delle vie Gaston Rebuffat. Sarà un danno per qualcuno? Questo non lo so. Forse quello che stiamo perdendo sono solamente briciole.

#3

Chissà cosa pensava mentre scriveva le ultime pagine del suo diario. Sicuramente sapeva che sarebbe morto, forse non sapeva che sarebbe morto come un Saint-Exupery qualsiasi. Storia della mia morte è il libro scritto la sera prima dell’impresa che gli sarebbe costata la vita. Lauro de Bosis si chiamava e in quelle ore febbrili dell’ultima sera racconta come sarebbe morto. Non era un aviatore, gli era rimasto dentro il volo su Fiume di D’annunzio. Ne fece una sua versione, una versione senza ritorno, una versione antifascista. Forse c’era anche il desiderio di levarsi di dosso l’ombra di quel volo tanto famoso, mito di una gioventù Dannunziana e fascista, e quindi fetida e cimurrotica.

Il suo aeroplano si chiamava Pegaso, aveva il corpo rosso e le ali bianche. E lo immaginava proprio in questo modo Lauro, che scriveva che era svelto come una rondine ma forte come ottanta cavalli. Beveva benzina e di notte spariva come un fantasma. Per lui era un corpo vivo, qui deve essere il mistero dell’aviazione. Il mistero in mano a tanti Saint-Exupery qualunque.

Diremmo oggi in toni retorici che era pronto a morire per un’ideale, e anche quando scrive il resoconto di come morirà si descrive così. La resistenza è un nuovo risorgimento, la vede in questo modo. È il 1931, la resistenza non è niente di tutto ciò che noi chiamiamo resistenza. Con il suo Pegaso la direzione era Roma. La missione era lanciare dei volantini antifascisti. Andavano a Roma per diffondere in pieno cielo le parole di libertà, per usare le sue parole.

“non si può augurarsi che il fascismo diventi pacifico e umano senza volere la sua liquidazione piena e completa”. L’attività antifascista di Lauro de Bosis era iniziata nel 1930, attraverso la scrittura e la diffusione di lettere bimensili. Newsletter le chiameremmo oggi. Ogni quindici giorni spediva circa seicento lettere firmate “l’alleanza nazionale”.

Nel dicembre dello stesso anno la polizia arresta due suoi amici che avevano il compito di imbucare le lettere in sua assenza, perché in quel periodo era all’estero. Uno dei due fu malmenato a tal punto da rimanere sordo in un orecchio. Nasce il desiderio della missione di Lauro. Il desiderio è quello di continuare a mandare lettere ma facendole piovere dal cielo.

Decise di non tornare immediatamente a Roma ma di trovarsi un lavoro per racimolare un po’ di soldi, così si mette a fare il portiere in un hotel di Parigi. Il 13 luglio c’è il primo volo, salpa da Cannes con ottanta chili di volantini, con 5 ore di esperienza di volo totali alle spalle.

A causa di un incidente questa prima missione non andò a buon fine e dovette atterrare in Corsica abbandonando l’aeroplano in un campo e dandosi alla macchia. tutti i suoi fogli erano sparsi ovunque, il suo piano era stato scoperto. Non si arrese, ci riprovò. Era fiducioso nell’aspetto provvidenziale della sua morte

“La mia morte (benché seccante per me, che ho tante cose da portare a termine) non potrà che giovare al successo del volo. Siccome i pericoli sono tutti nel ritorno, essa non potrà sopraggiungere prima che io abbia recapitato le mie quattrocentomila lettere”

E ancora “bisogna morire. Spero che, dopo di me, molti altri seguiranno, e riusciranno infine a scuotere l’opinione pubblica”.

Il 3 ottobre si levò di nuovo in volo verso Roma. La mattina mandò all’editore storia della mia morte. L’impresa riuscì, liberò sulla città circa 40000 volantini e anche alcune copie di Il fascismo in Italia di Bolton King.

Durante il viaggio di ritorno molto probabilmente l’aereo precipitò in mare da qualche parte, forse perché era finito il carburante. “se cado non sarà per errore di pilotaggio” scriveva. È scomparso come un Saint-Exupery qualsiasi.

Chissà come dev’essere morire sparendo della nebbia ad alta quota. Poca gente muore così, sparendo nella nebbia. Certe vite, certe morti, si perdono, gente che muore lontano dagli sguardi degli altri. Vite che poi scompaiono nella nebbia insieme alle loro morti. Certi anfratti della storia sono sacche buie dove si depositano scorie di fondo. Certe volte bisogna ficcarci la mano dentro e ripescare una vita e raccontare una vita. E magari fermarsi ad ascoltare un fantasma, parlare con una persona morta un secolo fa, farsi dire la sua vita. Magari non tutto ciò che è stato dimenticato meritava di essere dimenticato.

“Nel 1931 la voce di Lauro de Bosis cadde nel deserto. Il suo sacrificio fu vano. Fu vano?” (Gaetano Salvemini)

#4

Quando mi sveglio, dopo aver bevuto un paio di bicchieri d’acqua, esco in balcone e guardo di fronte a me. Tutti i giorni. Dalla finestra di casa mia non c’è una vista particolarmente bella, si vede uno spiazzo enorme di terra con un cantiere abbandonato ormai da anni. Il centro del mio paesaggio si riassume così. Anche se “cantiere” non rende propriamente l’idea di cosa vedo io. In quel pezzo di terra avrebbe dovuto esserci una casa, poi la ditta che doveva costruirla è fallita e nessuno vuol più proseguire il progetto perché è fatto malissimo. Quindi rimangono le fondamenta, i pilastri e il tetto. È uno scheletro di cemento armato che poggia su un terreno tenuto incolto. Sono molti anni che è così. Nessuna natura si è ripresa i propri spazi: il cemento è rimasto dov’era e la prateria incolta è rimasta dov’era, senza nessun contatto tra i due territori.

Il primo piano dello scheletro è il riparo preferito di una gazza ladra, sono animali territoriali e stanziali. Ormai la conosco ma non le ho dato un nome perché è selvatica. Regalo spesso i miei pensieri a questo mammuth di cemento, tanto che ormai nel mio cervello hanno raggiunto una specie di densità.

Il paesaggio non è semplicemente uno sfondo, è una componente partecipativa dello sguardo, in cui le cose che si vedono collaborano alla creazione di senso in maniera stretta con chi vive il paesaggio. Guardare una serie di oggetti che potremmo inserire nelle categorie di “sfondo” o di “paesaggio” non consente di dargli un senso, per poterlo fare è necessario esserne parte attiva. Pensando qualcosa che può essere intimamente legato a quel paesaggio e a quello soltanto. Chiunque si sia interrogato sul senso del paesaggio lo sa benissimo. Lo sapevano benissimo i pittori romantici.

Mi sveglio e quasi tutte le cose sono già andate via prima di me. Rimangono pochi vestiti da portare nella nuova casa. Rimango a guardare una rovina sopra ad un prato che non è niente. Il lavoro di chi si occupa di edilizia è un lavoro di sguardi, si deve individuare un pezzo di terra dove poterci buttare del cemento sopra. La vita dell’uomo non migliorerà finché non ci impegneremo a pretendere l’eradicamento di quanto più cemento possibile. È marginale, il pensiero va ad aggiungersi alla densità degli altri. Prendo tutti i pensieri prodotti in questi anni, li metto in una scatola e lo vado a poggiare vicino al cantiere abbandonato. Non avrò più bisogno di questi pensieri ora che vado via. Poi lascio la mia casa. Sto abbandonando delle cose, impalpabili, mute. Non ho rimpianti.