di Elena Cangiamila

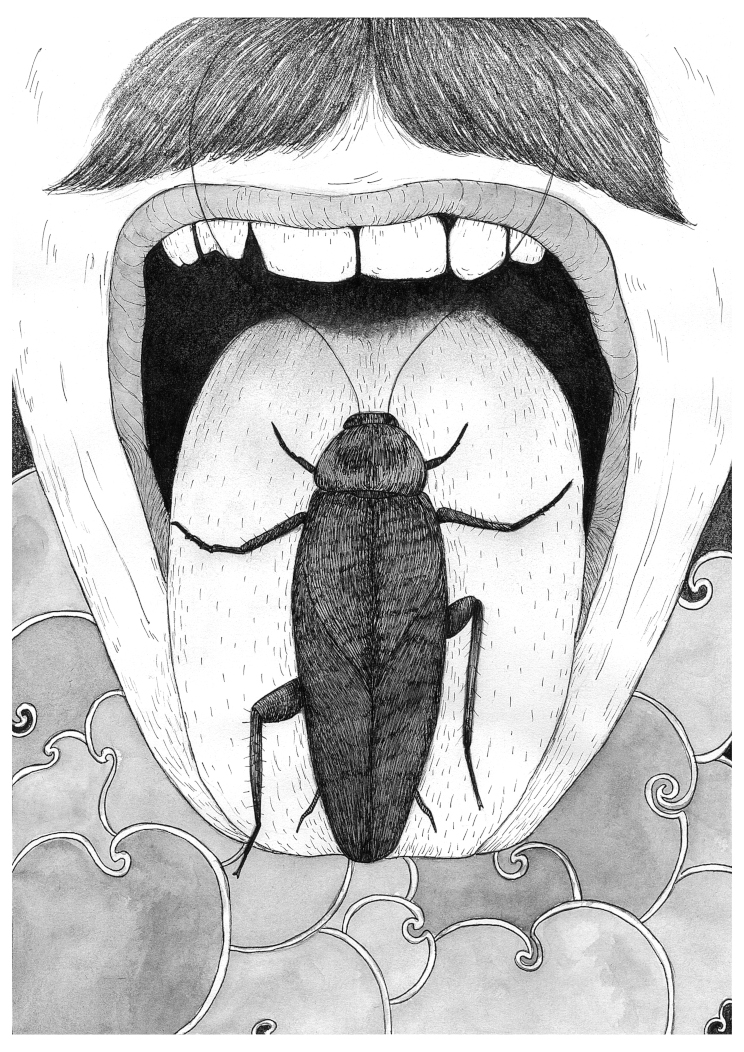

Copertina di Maria Rosaria Longo

Ingobbita dalla mole dello zaino e dal peso del casco, Lavinia si voltò a scrutare la comunità che si lasciava alle spalle. La chiamavano Piccola Parigi, benché Parigi, per la maggior parte degli abitanti, fosse un nome privo di significato.

Lavinia invece sapeva, conosceva storie su storie del mondo di prima.

«Era un soprannome di due secoli fa» una volta aveva spiegato a Ivan. «Perché il modo in cui avevano progettato le strade ricordava quelle di Parigi».

La faccia di Ivan si era accartocciata in una smorfia che Lavinia non aveva compreso. Era arrivata alla comunità da pochi giorni e tutti sembravano evitarla. Forse anche lui, come gli altri, aveva fiutato in lei il fetore acre della malattia, della guerra.

«Mangiavamo i gatti per vivere, io e mia nonna» si era quindi affrettata a dire, come a cercare nella fame un terreno che fosse solido, comune.

«Che?».

«I gatti».

L’espressione accartocciata di Ivan non si era scomposta.

«Sì, ma cosa vuol dire Parigi?».

«Era la capitale della Francia».

«E come lo sai?».

«Me l’ha raccontato mia nonna».

Ivan era rimasto a pensare.

«E i gatti?» aveva chiesto all’improvviso.

«I gatti?».

«Sono buoni i gatti?».

A quella domanda, Lavinia non era certa di avere risposto. Aveva provato dolore, quello sì, perché all’improvviso i ricordi le avevano tagliato la mente. Tagliato, non attraversato; d’altronde, lo diceva sempre lei che chi nasce in guerra non conosce altro modo di concepire i pensieri.

Adesso, a distanza di anni, mentre percorreva con lo sguardo le mura massicce della Piccola Parigi, si rendeva conto che i ricordi la squarciavano ancora.

«Nia?».

Lavinia fece cenno a una sentinella. Due uomini accorsero a ritirare le pesanti scale di corda accostate alla cinta di pietra.

«Nia?».

«Non credi sia strano?».

«Cosa?».

«Che solo io e te siamo fuori. Che tutti quelli che conosciamo siano là dentro».

Ivan sospirò. Sotto il grande casco il suo viso olivastro sembrava minuscolo. Grosse gemme di sudore gli incollavano i capelli alla fronte.

«Lo dicevo» borbottò, «lo dicevo io a Neri che non eri ancora pronta per questa spedizione».

Lavinia non rispose, prese a camminare. Avrebbero dovuto percorrere campi insabbiati e sentieri sassosi per tutta la notte.

Ma Ivan non era tipo da arrendersi.

«Nia, aspetta» pregava.

Continuò così per tutto il chilometro successivo, finché lei non si voltò ad affrontarlo. Gli intimò di smetterla, lo fece con lo stesso sguardo affilato con cui per anni era andata a caccia di gatti.

Lui rimase impassibile.

«Sto cercando di proteggerti».

Lavinia sospirò. Posò una mano sulla guancia umida di Ivan e l’appese lì, immobile.

Fece per parlare, ma poi rimase muta. La voce l’avrebbe tradita, quindi usò gli occhi.

Vedi, gli disse, lo so che cerchi di proteggermi, ma non c’è più niente ormai che potrebbe ucciderci. È dal 2070 che siamo morti.

Non erano mai andati a caccia così lontano.

Nelle zone attorno alla comunità se la cavavano bene. Cercavano sotto le rocce coperte di muschio, si spingevano fino alle prime dune di sabbia mista a pietre e terra. Scavavano, e le dita si macchiavano del rosso del sangue e dell’argilla. Tornavano lenti, schiacciati, trascinando con loro non solo il peso del casco e dello zaino, ma anche sacchi di scorpioni, cavallette, vermi e scarafaggi.

Scarafaggi. Avanzando nel deserto di sassi, Lavinia scorse una piccola macchia scura danzarle dentro e fuori lo sguardo. Si voltò verso Ivan; non se n’era accorto, così scelse di non intervenire.

Odiava gli scarafaggi. Le venne in mente la prima volta che era tornata da una spedizione e aveva rovesciato una montagna nerissima di fronte a Neri.

Lui aveva riso.

«I bastardi resistono meglio di tutti alle radiazioni».

Se n’era portato uno alla bocca scrocchiandone un morso, mentre una zampetta sottile gli si impigliava nei baffi.

Era vero, Lavinia lo sapeva, i bastardi resistevano bene alle radiazioni. Erano il meglio che si potesse trovare, se non si contavano le poche galline rimaste.

«Alla fine si sono adattate» le aveva detto Ivan tempo prima. «A un passo dall’estinzione».

E le aveva raccontato di quella volta in cui aveva beccato una gallina con la testa sotto al terreno, alla ricerca di semi che non avrebbero mai germinato.

Anche noi ci siamo adattati, pensava Lavinia. E tornò a considerare il presente, i loro caschi pesanti, il sole ormai prossimo al tramonto.

Avevano deciso di viaggiare di notte, perché l’afa tenace del giorno li avrebbe rallentati. D’altronde, no, non erano mai andati a caccia così lontano, e Lavinia lo lesse negli occhi di Ivan, quando il suo corpo cedette all’improvviso e cadde in ginocchio sul suolo morto.

Lei si liberò dello zaino, gli fu accanto.

«Sei disidratato».

«Sto bene, sto bene».

«Te l’avevo detto di bere. Devi sempre bere prima di partire».

«Lo sai quand’è stata l’ultima volta che abbiamo trovato una falda acquifera».

Non era una domanda. Lavinia lo sapeva. Prese la sua borraccia e la consegnò a Ivan, poi lo aiutò a sedersi contro un grosso masso. Gli tolse lo zaino. Di comune accordo decisero di attendere il buio. Minuto dopo minuto, il petto di Ivan cessò di tremare e il suo viso riprese colore.

«Dovresti toglierti anche il casco» suggerì Lavinia.

«No, non dovrei. E nemmeno tu».

Ma lei non lo ascoltò. Sciolse i lacci sottili che le infiocchettavano il mento, poi, lentamente, si sfilò l’ingombrante guscio di pietra. Si passò le dita tra i capelli sudati, sui lividi violacei che le fiorivano sulla fronte.

Quella dei caschi era stata un’idea di Neri – lo era quasi tutto del resto – dopo un periodo maledetto in cui ogni cacciatore finiva a baciare la terra col cranio spaccato.

«Selvaggi. Sono dei selvaggi» aveva urlato Neri di fronte all’ennesimo cadavere stempiato di rosso. «Siamo giunti alla fine del mondo, eppure ancora vogliono ammazzarci».

Lavinia lo aveva guardato con sorpresa. Perché i selvaggi, come lui li chiamava, non erano altro che uomini e donne meno sani di loro, meno onesti di loro, meno produttivi di loro. Erano stati puniti con l’esilio. Che poi, fuori dalla Piccola Parigi significava morte.

Ma era così che bisognava fare, sosteneva Neri, meno bocche da sfamare. Nessuno osava ribattere. Neri era nato nel bel mezzo del mondo di prima, e il fatto che fosse riuscito a sopravvivere così a lungo lo aveva reso ciò che di più vicino c’era a un capo.

Insomma, era stata un’idea di Neri, pensava Lavinia, come tutto, come anche quella spedizione.

Il sole era appena annegato dietro la linea dell’orizzonte; Ivan si riscosse.

«Vuoi dare di nuovo un’occhiata alla mappa, prima che vada via la luce?».

Lei disse di no. Disse che non le serviva, che la conosceva perfettamente la strada: era stata lo scenario della sua infanzia. Quell’ultimo pensiero non si trasformò in parole, ma non fu necessario: Ivan sapeva. Gliel’aveva confessato lei stessa, dopo che Neri li aveva convocati per assegnare loro la missione di caccia.

«Un cane, Nia, ci pensi? Un cane».

Per tutto il pomeriggio, gli occhi scuri di Ivan avevano brillato nel bianco della sclera. Lavinia avrebbe dovuto essere felice. Insetti, galline, una volta un maiale, ma bestiame, gatti e cani, quelli no, erano spariti ormai da anni. E poi, all’improvviso, un latrato insistente, continuo. L’aveva sentito un viandante che era appena stato accolto. Sembrava un cane di quelli seri, aveva detto, un cane grosso. Debole com’era, l’uomo non aveva avuto il coraggio di avvicinarsi; per ben due notti di fila però, l’eco di quel verso gli aveva impedito il sonno.

«Un cane, Nia. E saremo noi a catturarlo» aveva esultato Ivan.

«Mi sembra più una leggenda».

La voce di Lavinia era aspra, secca.

Aveva finito per confidarsi con Ivan, che aveva finito per parlarne con Neri, che a sua volta l’aveva convocata subito a un’udienza privata.

«Abbiamo il dovere» le aveva detto, curandosi di scandire le parole, «di salvaguardare la razza umana. Di approfittare di ogni pezzetto di cibo che ci è rimasto. Questa è ingratitudine, Nia. Ti abbiamo accolta. Sei una persona ingrata?».

Non le importava, si era affrettata ad assicurare Lavinia. Non le importava assolutamente nulla di andare ad ammazzare un cane nella casa della sua infanzia, nella casa in cui si era stretta sotto il tavolo assieme alla nonna, con gli animali agitati tutt’attorno e le bombe che sibilavano nella campagna. Che poi chissà se c’era ancora un tavolo, una sedia, o il tappeto sul quale dormivano, sul quale la nonna le accarezzava il viso raccontandole le storie del suo tempo. Chissà se era ancora in piedi quella casa, o meglio, quella catapecchia, con la pelle degli animali scuoiati ammucchiata davanti alla stufa.

Non le importava. Era solo Ivan, lo sapeva lui com’era Ivan, che si preoccupava sempre. Lavinia era una cacciatrice. La Piccola Parigi ora era la sua casa. La guerra era finita.

Si rimisero in marcia, con la luna che sorrideva al primo quarto. Si prepararono a un cammino silenzioso, per conservare il fiato e le forze, consci che oltre al sentiero sassoso le dune si facevano più ripide e dal terreno sdentavano pietre aguzze.

Quasi sull’orlo dell’alba, con il cielo livido, Lavinia scrutò il paesaggio.

«Ci siamo».

Davanti a loro si apriva un’orrenda bocca, dalle labbra screpolate di rocce e polvere nerastra.

«Le bombe» spiegò Lavinia.

Per paura delle radiazioni aggirarono la zona. Percorsero sentieri minuscoli scavati nell’arenaria, cunicoli di cui Lavinia credeva di non avere memoria.

Poi, ormai senza fiato, col timore che a ritardarli ci si mettesse anche il sole, la videro.

La casa.

Correva, danzava per l’aia inseguendo Pia, la gallina. Attorno avevano un coro di gatti, di cui solo uno, Petalo, era davvero il loro. La nonna però, ogni volta che poteva, li sfamava tutti. E così l’intera cucciolata continuava a cantare davanti alla porta.

Per un lungo periodo, Lavinia aveva sentito di appartenere a una parentesi benigna. Guerra, chissà cos’era davvero la guerra. Isolate com’erano nella campagna che lentamente appassiva, sapevano con certezza soltanto quando era iniziata.

Poi, all’improvviso, anche nel loro sperduto angolo di mondo, le cose avevano iniziato a morire.

Come i maiali. Si ricordava che nel giro di una settimana la malattia li aveva sterminati. Non avevano nemmeno potuto mangiarli. Avevano bruciato le loro carcasse in un enorme falò e lì erano rimaste strette a scaldarsi. Lavinia ricordava che in quegli anni il freddo dell’inverno mordeva ancora le ossa. Non sempre, ogni tanto. Poi più di rado. Come il sibilo delle bombe. Non sempre, ogni tanto. Poi solo il silenzio. Ecco, a Lavinia sembrava che peggio delle bombe ci fosse solo il silenzio. La fame, il silenzio.

All’improvviso, un latrato li fece trasalire.

Ivan sorrise. Tutto il suo corpo vibrava d’eccitazione. Schizzò tra le rocce.

Lavinia imprecò sottovoce. Lo seguì, e insieme avanzarono nascosti dai massi. Lui tirò fuori dallo zaino la sua enorme fionda, poi, dalla sua selezione, scelse una pietra che aveva arrotondato con cura e mirò all’unica scheggia di vetro che sporgeva dal telaio di una finestra.

Durò tutto poco più di un istante. Un grido rauco, un altro latrato, un uomo terrorizzato che si lanciava fuori dalla casa come se dentro ci avesse visto il demonio.

«Funziona sempre» sussurrò Ivan.

E in quella foga, con uno scarto di mezzo secondo, appresso al padrone si affrettò il cane, che senza nemmeno il tempo di abbaiare stramazzò al suolo con una lancia piantata nel petto.

Ora l’uomo li aveva visti. Urlava, di dolore, di paura. Continuò anche quando Ivan si fece avanti per tranquillizzarlo, perché no, non l’avrebbe ucciso, a meno che lui non gliene avesse dato motivo.

Ma non era lui che l’uomo guardava.

In disparte, Lavinia si fissava le mani da cui era partita la lancia.

«Smettila di gridare. Non ti faremo niente» diceva Ivan.

«Assassina» sibilava l’uomo.

Lavinia non si muoveva.

«Nia, dammi una mano».

«Era mio amico».

L’uomo piangeva.

«Nia!»

«Assassina».

«Nia!»

Lavinia non si muoveva. Ivan cercò il suo sguardo, ma quando lo trovò qualcosa sembrò convincerlo che era meglio fare da solo. Stordì l’uomo con una pietra, poi, come richiamato dalla coscienza, trascinò il suo corpo floscio fino all’ingresso della casa.

Fu Ivan a estrarre la lancia dal petto del cane. Fu lui a ripulire l’arma, strofinandola contro l’arenaria. Nell’osservare quei gesti, Lavinia riprese lentamente coscienza. Un cane grosso, uno di quelli seri, aveva detto il viandante. Era vero. Si guardò di nuovo le mani e lasciando i suoi occhi vagare per l’aia si rivide bambina.

Un cane grosso, uno di quelli seri, aveva detto il viandante. E lei lo aveva ucciso.

Sulla via del ritorno, scorsero una grotta e decisero di trascorrervi le ore più calde del giorno.

Non che fosse fresca, ci tenne a precisare Ivan, tormentando un lembo del sacco che conteneva il cane. Ma sicuramente meglio che crepare sotto al casco e ustionati dal sole.

Si spinsero più che poterono nelle viscere buie della caverna, poi, esausti, si lasciarono cadere su un tappeto verdastro di muschio. Si passarono la borraccia. Le mani tremanti di Lavinia rischiarono di rovesciarla.

«Non dovevi venire» fece Ivan. Poi, visto che lei non rispondeva, gli sembrò doveroso ripeterlo.

«Non dovevi venire».

Lavinia fece una smorfia.

«Lo sai che ho ragione».

«Neri mi avrebbe cacciata».

«Che dici. Neri vuole il meglio per noi. Per tutti noi».

«Sei un idiota, Ivan».

Lo disse forte, ma senza vera intenzione. Ivan mollò il sacco e le si avvicinò. Le prese una mano.

«Non hai fatto niente di male» sussurrò. «Si tratta di vita o di morte».

Lavinia scosse la testa. Gettò uno sguardo agli zaini colmi di armi, la maggior parte delle quali ricavate dalla pietra.

«Aveva ragione Einstein» disse.

«Chi?».

«Uno nato prima dei tempi di mia nonna».

«E che diceva?».

«I sassi».

«Diceva i sassi?».

«Diceva che non sapeva come sarebbe stata combattuta la terza guerra mondiale, ma la quarta sì. La quarta coi sassi».

«Nia, la guerra è finita».

Lavinia scostò la mano e afferrò la borraccia. Poi, senza preavviso, la vuotò davanti agli occhi di Ivan in una piccola pozza. Lui si avventò su di lei, le urlo di fermarsi. Vita o morte, le gridava. La salvezza della razza umana, la loro salvezza dipendeva da quell’acqua. Ma Lavinia non sentiva. Era tardi, troppo tardi. Per loro, per l’acqua.

«I sassi» ripeté.

Ivan la lasciò andare e si alzò in piedi di scatto.

«Sei impazzita».

«Ti ricordi il giorno in cui ci siamo conosciuti?».

«Non capisco».

«Il giorno in cui mi hai chiesto che sapore avevano i gatti?».

Lui l’afferrò per le spalle. Che dici, gridava e la scuoteva.

«I gatti facevano schifo, Ivan. Morivano anche loro di fame. La guerra non è mai finita. Finché ci sarà un sasso, finché ci saremo noi nel mondo, nessuna guerra sarà mai davvero finita».

Lo spinse lontano e con violenza calciò via la borraccia. Si diresse verso la luce del sole.

La voce di Ivan la rincorse.

«Che hai fatto, Nia? Ci stai uccidendo».

Ma lei non si fermò.

«Ti sbagli» gli disse. «Ci sto salvando».

Ti è piaciuto questo racconto? La copertina? La redazione? Tutti e tre?