di Donata Cucchi

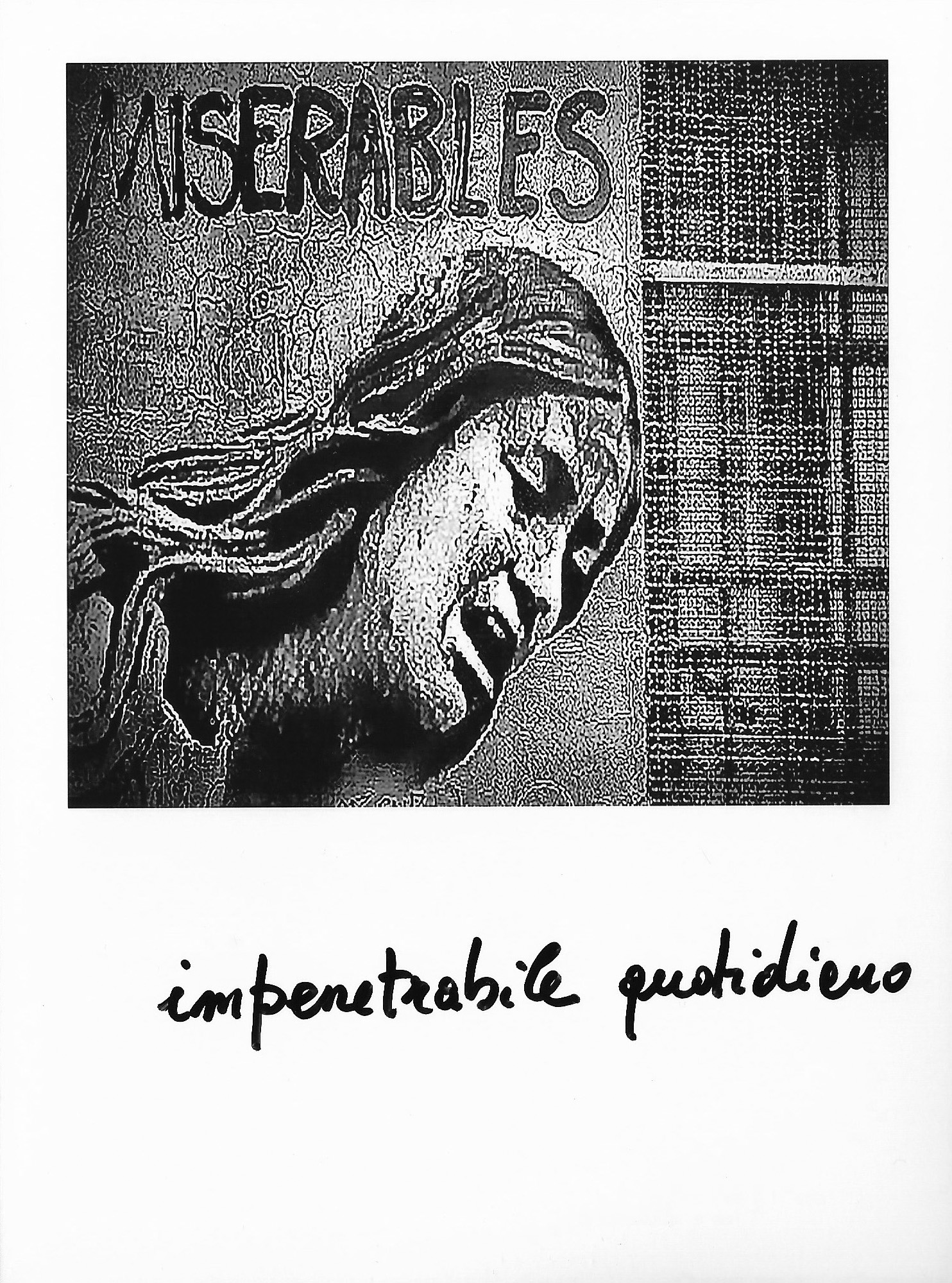

Copertina di Daniela Storti

Jacopo

«C’è una casa, una casa dove vivo, una specie di baracca o casa-barcone – non perché stia sull’acqua, ma perché manca di solidità. È semplice, anche carina, ma colpisce quanto è indifesa».

«Indifesa?».

«Nel senso di fragile, sguarnita», rispondo.

«Fuori ci sono le mie compagne di teatro», continuo. «Sono loro, ma l’aspetto è leggermente diverso. E c’è Jacopo. Anche Jacopo è diverso, è più bello. Ha accanto un bambino di sette, otto anni. Mi avvicino a Jacopo e al bambino e cerco di fare una foto».

«Non abbandonare il tempo presente», la voce arriva calma.

«Quando sorride, Jacopo inclina il viso», proseguo, «e ne esce un’espressione tipica sua, ma così la foto viene male, e gli chiedo di non sorridere – e torna diverso da com’è. A un tratto, muove la testa e gli crescono i capelli. Sono mossi, come quelli di mio padre, che da giovane assomigliava a Sandokan. Poi tornano corti, come in un rewind».

Sullo sfondo il paesaggio è da far west, le mie compagne di teatro ciondolano come zingare intorno alla mia piccola casa di lamiere e carta.

Intermezzo

La magnolia di via Chiari è fiorita. Fa così la primavera: si lascia in un attimo alle spalle l’odore freddo degli androni, la penombra dove le cassette delle lettere sono allineate come banchi vecchi a scuola. La magnolia ondeggia e non lo dice, perché la primavera è tanto strana.

Un gatto assassino trotta verso le sue faccende più urgenti e truci. Io corro. Ho salutato Andre poco fa, vengo dal terzo piano. Quando abbiamo finito, ci diamo la mano come uomini d’affari. Oggi è stato un po’ diverso, ci siamo guardati, lui più alto mi guarda dall’alto, senza superbia ma con serietà. Oggi è colpito, affaticato.

La magnolia sussurra, mi sussurra. La magnolia canticchia. Godo quest’aria più che mai. Un tizio parcheggia dall’altro lato della strada, c’era anche la mia auto rossa, una volta, lì, ma l’ho venduta.

«Ti vuoi fare un giro?», questo dice Andre, ogni volta, a un certo punto, dopo che abbiamo parlato un po’.

Il ragazzo venuto da Stoccolma e John Berger

«Caffè o spremuta?»

Il ragazzo cinese è attento, il proprietario del bar ben poco. È un uomo bello, questo tizio del bar, ha labbra sottili ma non cattive, occhi ridenti, la bellezza stropicciata che piace a me, completamente diversa da quella androgina di Andre (sempre ammesso e non concesso che sia poi bello, Andre). Lo guardo più di un attimo, senza rendermi conto. Lui mi lancia un’occhiata di sguincio. È un romano virile e distratto, forse timido, forse preso da sé.

Entra una coppia di stranieri stanchi. Li segue un tizio patibolare con jeans attillati da marchettaro, sta portando la loro valigia. Il maschio della coppia allunga un euro, lui ne vorrebbe cinque ma poi lascia perdere, appoggia la valigia e si prende l’euro.

«Ti senti in un film di Sordi anche tu?» È il tizio del bar a parlare. Lo chiede con calma, fermandosi davanti a me, smettendo per un attimo di asciugare il bicchiere. Questa sospensione infonde al suo sguardo un calore particolare. Sì, mi ci sento. Basta poi poco per tornare in tinello con nonna, davanti alla televisione: Sordi, Verdone, Aldo Fabrizi, Sofia Loren, Totò.

Non glielo dico, però, gli sorrido soltanto, e a seguire sorrido ancora, ma più distesa, al ragazzo cinese che mi porta la spremuta.

Penso alla bambina che sono stata, in quel tinello la sera, o nel giardino con le rose piccole che si sfaldavano e quelle carnose che dentro nascondevano la meraviglia del maggiolino. Penso ad Andre. Penso a quella volta che nel mezzo della nostra cosa mi ha recuperata mentre sprofondavo in un buco temporale. Avevo gli occhi chiusi, io stavo in silenzio e lui parlava – così doveva funzionare. Quel giorno (era un pomeriggio freddo, forse di novembre, c’era un’aria calante nella stanza) ero piombata nelle sensazioni che provavo da bambina, quando dovevo restare a dormire da nonna, all’ultimo minuto, e mi prendeva la paura.

Era angoscia vera quando dormivo nella cameretta che era stata di mio padre, con l’infilata di gialli di Agatha Christie, storie di orologi, donne sfigurate, rapimenti, di baby-sitter indotte a impiccarsi dalla suggestione. Spegnevo la luce e non mi muovevo. Passava un tempo che non misuravo. Infilavo i capelli dentro al pigiama, perché nessuno me li tagliasse nel sonno.

Ma anche se dormivo con nonna avevo paura. Lei si addormentava e la solitudine invadeva la stanza. Io allora andavo in bagno, accendevo la luce sopra il lavandino e mi guardavo. Gli occhi, le mani. Ci sono macchie tra le dita? Boh, sì? Forse. Forse ho la rogna. Mi spostavo in silenzio, ogni luce che accendevo era uno sciocco di coraggio. Andavo alla libreria e rimestavo nei libri di medicina su cui aveva studiato mio padre. Non trovavo la rogna – neanche sapevo cercare – ma immagini spaventose, quelle sì, e mi balzava il cuore.

Quella volta, quando qualcosa cambiò nella mia faccia, Andre non si interruppe – solo, trovò le parole per salvarmi. «Stavo male», gli dissi dopo. «Me ne sono accorto. Per questo ti guardo, per vedere che ti succede».

La spremuta la bevo d’un fiato, ma non ho voglia di andare via.

Un ragazzo con uno zaino voluminoso, preceduto da un odore di sudore che sembra lì da giorni, si siede sullo sgabello alto vicino a me. Saluta in modo generico e chiede uno spritz. Io fingo di guardare il cellulare, in realtà lo osservo con la coda dell’occhio. Si solleva in continuazione la maglietta per prendere cose dal marsupio e nel farlo scopre la pancia. Per prima cosa attacca bottone con i due stranieri, che evidentemente ha già incrociato. Ha la pancia magra e un ottimo inglese.

Quando mi parla, in italiano, l’accento romagnolo si riconosce. Mi racconta che è appena tornato da Stoccolma.

«Si vede proprio che son stato via», dice, «alla stazione ho dato da portare la mia valigia a uno zingaro, mi ha chiesto cinque euro. Non glieli davo e questo se la voleva tenere. Ho chiamato il capotreno, non volevo trovar da dire con uno zingaro».

«E tu dai la valigia a uno zingaro?», commenta il tizio del bar.

«È quello che ha detto il capotreno. È che all’Italia non son più abituato». Si volta verso di me: «Lei che fa nella vita?», chiede senza ragione.

«La redattrice».

«Figo, ne avrei bisogno per casa mia».

«Non l’arredatrice», tutti quelli che dicono figo c’è da giurare che han capito male, «la redattrice».

«Beh, dai, pure meglio. Io studio economia. Sto prendendo la magistrale, ma ricordo ancora molto bene gli agili volumetti di duemila pagine su cui mi sono formato. Tu c’entri qualcosa?». È passato al tu.

«Qualcosa, sì», rido.

«Non sembri la classica redattrice di testi di marketing – prendilo come un complimento. Tra l’altro sei uguale alla protagonista di uno dei film fondamentali della mia adolescenza».

«Cioè?»

«Vabbè, sembrerò un coglione ma il titolo non me lo ricordo. Però mi ricordo la protagonista, che ti assomigliava un casino. Alla fine moriva. No, non ti spaventare!».

«Era mica la storia in parallelo di un uomo e una donna, destinati a incontrarsi, ma che poi quando si incontrano lui la investe per sbaglio e l’ammazza?»

«Sì, era questa… Cazzo, eri tu. Non sai quanto c’ho pensato a te… Ero un ragazzino, uno sfigato che la metà bastava. Era pure un periodo di merda, ti dico solo che i miei si menavano. Comunque, ogni tanto mi riguardavo quel film, e tu eri sempre lì, che camminavi a piedi nudi, con i capelli sciolti, così bella, e pensavo che avrei tanto voluto una madre come te».

«Così forse non diresti queste cose alle donne», butta lì il tizio del bar. Sembrava svagato sul passeggio di via Chiari. Mi fa vergognare e mi fa piacere.

Entra un signore piuttosto in là con gli anni. Non è la prima volta che lo vedo qui. È splendido, sembra John Berger da vecchio. Mi chiedo che effetto gli farebbe se gli andassi vicino e dicessi: La noto sempre qui al bar, a casa poi ci ripenso. La immagino mentre disegna o scrive un saggio sulla visione. Avrei tanto voluto avere un padre come lei. Sa, mio padre faceva il chirurgo, simpatico ma un po’ truce.

Se una cosa del genere succedesse al mio, di padre, che ha settantacinque anni, se una donna della mia età andasse a dirgli una cosa così, so per certo che andrebbe a buttarsi braccia a croce dal ponte di Stalingrado. Già ha dovuto sopportare che la sua unica figlia facesse prima un mestiere da fallita e poi uno da morta di fame. Se dovesse pure scoprire che non piace più alle donne, ciao.

Il tizio del bar si è messo a parlare con John Berger. È appoggiato al bancone, con le braccia incrociate ma il corpo rivolto verso questo vecchio dallo sguardo azzurro che sembra John Berger, ma sembra anche un toro un po’ storto, disegnato da Picasso, un malfermo toro incerto e invecchiato. Il tizio del bar invece sembra una volpe, una volpe grande come un toro, robusta come un toro ma furba come una volpe più furba delle altre. Solo io non sembro niente. Anzi no, io sembro la madre di un ragazzo simpatico che puzza di sudore.

Sandokan

Quando ero adolescente, mio padre era imbarazzato se uscivamo insieme, per andare a cena, per esempio. Cercava sempre di tornare nei posti dove ci conoscevano, alla trattoria di via Urbana, vicino al glicine viola del Collegio di Spagna, o nella locanda ristorante a Castel de’ Rossi, un posto fuori Bologna che ora non c’è più, oltre il mausoleo di Guglielmo Marconi. Aveva paura di sembrare uno che va con le ragazzine, così trovava sempre una scusa per infilare nel discorso che ero sua figlia. Portavano il vino e me lo faceva assaggiare, ben prima che io fossi in grado di apprezzare un vino buono. Ma era l’occasione giusta per dire «Facciamo assaggiare mia figlia», con un paternalismo pieno di affetto che mi faceva sentire un’idiota.

Poi, con gli anni, il turno è passato a me. A trent’anni ero io quella a disagio, io a interpellarlo chiamandolo «Babbo» davanti ai camerieri, perché l’idea di apparire come la giovane amante di un uomo potente non mi piaceva. Mio padre è un uomo chiaramente potente, si vede da un sacco di cose. Dall’affabilità piena di grazia, dalle ostentazioni, dai lampi di spietatezza. Quando andavo a scuola gli chiedevo a volte di interrogarmi e sul suo viso scendeva una specie di coltre. La prima volta mi bloccai. «Sto sbagliando?», gli chiesi. «No, perché?» «Hai una faccia terribile». Si mise a ridere e tornò quello di sempre. «È l’espressione che uso quando chiedo qualcosa agli specializzandi».

Adesso quando andiamo a cena fuori, o piuttosto a pranzo, ché a lui uscire la sera piace meno di una volta, e tutto sommato piace meno anche a me, nessuno si pone il problema. Ci assomigliamo, anche se io sono sottile come nonna, mentre lui ha l’aspetto di uno ancora parecchio a suo agio con le tigri.

Andre

Andre ride quando la settimana dopo gli racconto del ragazzo romagnolo che puzzava di sudore e sognava una mamma come me. Ha una risata bella e sorniona, forse troppo. In questo momento sembra una volpe anche lui, una volpe dal muso assai più affilato rispetto a quella che ho intravisto qualche giorno fa negli occhi mediorientali del tizio del bar.

«Il tizio del bar mi ha difeso».

«Era la sua occasione», commenta Andre.

Sono seduta sul divano, lui su una sedia. Ci guardiamo in faccia, se non che il divano è più basso, largo e paludoso. Ho sempre uno svantaggio evidente, mentre lui fa l’uccello sul trespolo.

Sto per ribadire che non piaccio al tizio del bar, se è quello che sta pensando, anche se sono stata io a suggerirlo, anche se mi piacerebbe che fosse vero. Invece è lui a parlare e mi precede con questa frase: «Prima o poi dovrai far rientrare gli uomini nella tua vita».

Io non ne sono altrettanto sicura. L’idea di muovermi da questa stanza, di fare qualcosa di diverso dal venire qui una volta a settimana, mi dà una vertigine che non mi attira. Mi basta questo, questa esplorazione con Andre, questa intensità ritualizzata. Voglio la prevedibilità dell’odore che mi investe quando apre la porta, un odore di sapone e di sigaretta. Le chiacchiere di quando arrivo, le domande esatte che sa fare.

La caldaia si avvia di colpo. Qualcuno da qualche parte deve aver aperto l’acqua calda. Non capisco mai chi c’è in casa, non incontro nessuno ma spesso, dopo un po’ che sto qui, mi rendo conto che non siamo soli. A volte arrivano parole concitate da un’altra stanza e allora Andre sorride ed è imbarazzato, anche se non ce n’è motivo. So che non è lui il proprietario dell’appartamento, ma la persona che gli ha insegnato a fare quello che fa, la sua Diotima. La precarietà della condizione in cui versa è d’altronde evidente nella desolazione della stanza in cui mi accoglie. Ci sono un tavolino e due sedie, un fornelletto, la caldaia a vista e il divano-letto su cui mi trovo impantanata, come adesso, o messa all’angolo, o lanciata a lievitare chissà dove dalla sua arte e dalla mia resa. Solo una volta mi ha portato in una stanza diversa.

«Oggi abbiamo uno studio vero», mi disse aprendo un’altra porta. Era contento. Mi fece sedere su una poltrona. Lui si mise su una sedia, davanti a me, come al solito. Anche in quell’occasione prima di tutto parlammo. Parlammo di un uomo che non si rassegnava a fare a meno di me.

«Non posso dirti come ti devi comportare», fu il suo commento, «però chiamerò la polizia se ho l’impressione che tu sia in pericolo».

Indossavo un vestito che mi lasciava scoperte le braccia e le spalle, color vinaccia, con sottili righine blu. Ero abbronzata e bella. Non era molto tempo fa, ma ancora mi capitava di sentirmi bella. Fu in quell’occasione che disse per la prima volta quella frase, quella frase che tanto mi piace: «Ti vuoi fare un giro?»

Questo pomeriggio Andre non propone la solita cosa. Mi dispiace. A parte quando ho creduto di ritrovarmi a sette anni con mia madre che se n’era andata e un padre capace solo di lasciarmi dalla nonna, in genere è una cosa che mi fa bene. Anche quella volta mi avrà fatto bene, immagino, solo che mi è costata anche parecchio. Invece di solito non mi costa. Ho sempre avuto un accesso facilitato alle porte della percezione, all’alterazione di coscienza o ai mondi altri, per chi ci crede. Io ci credo. Certo, non ci credo come credo alle cose della vita, al rumore dello sterno che scricchiola o al dolore se mi taglio con la carta, ma è giusto così: la metafisica non è fisica.

Andre si alza dalla sedia e mi dice cos’ha in mente.

«Non puoi chiedermi una roba del genere», protesto.

«Ma se sei un’attrice!»

Si mette a ridere.

«È la cosa più difficile», aggiunge poi, con un sorriso buono, «ma tu sai fare tutte le altre».

E così su quella sedia dovrei immaginare un uomo del mio passato. Solo che a me non importa da tempo degli uomini del mio passato, non ci penso mai. Mi piacciono gli uomini, mi piace stare con loro, mi piace che Andre sia un uomo e mi piace il tizio del bar, ma hanno smesso da tempo di essere un desiderio profondo, o un problema.

Intermezzo

Oggi la magnolia non canta. Se ne sta tranquilla, svagata e paga del suo profumo. L’aria è fresca. Sono rimasta con Andre molto a lungo. Ho visto arrivare il tramonto nella stanza, si è mischiato alle nuvole che avevo nella testa. Lui è uscito in terrazza, «Vuoi venire a vedere?»

Procedo lungo via Chiari. Sono stanca, sono strana. Vorrei correre a parlare con qualcuno, come quando prendevo un voto alto a scuola e non vedevo l’ora di arrivare a casa.

Il tizio del bar

«Ciao Francesca», mi dice il ragazzo cinese quando entro nel bar. «Ciao», rispondo, «mi siedo là nel mio angolo».

Entrano due signore soffici. Sono madre e figlia, ma sembrano sorelle perché la figlia dimostra l’età della madre. Sono entrate ignorando la giovane rom che chiede l’elemosina seduta per terra, appena fuori dal bar, e si siedono a un tavolino. Ignorano pure il volto aperto del ragazzo cinese pronto a servirle e lo sguardo in tralice del proprietario, che alza un po’ il mento e sembra ancora più grande. Poi il proprietario del bar guarda me.

«Oggi prendo un bicchiere di vino», dico sorridendo.

«Non reciti più?», mi chiede invece. Ha inclinato la testa e mi guarda dal basso, obliquo, con il suo sorriso romano. È molto alto, ma mi guarda dal basso. Quando ero piccola, non riuscivo a capire come fosse possibile che riuscissi a vedere chi era più alto di me.

«Ho preso una pausa».

Si sposta verso il secchiello con le bottiglie in fresco per l’aperitivo.

«Perché?»

Perché tutto quello che ti dà respiro a un certo punto te lo toglie, vorrei dirgli. È questo il modo in cui si comportano persone e cose. Perché a un certo punto mi sono sentita costretta e sola, costretta come nel tinello di mia nonna, sola come a scuola quando aspettavo mio padre.

«Era diventato troppo pesante», sussurro soltanto. Lui si fa più attento, o almeno così interpreto l’insolita precisione del suo sguardo.

«Per anni ho lavorato con una regista straordinaria», decido di continuare. «È stata un’esperienza radicale, ma a un certo punto sono stata come sputata fuori».

Do un sorso al mio vino, neanche mi sono accorta che me l’ha versato. «L’ultimo anno ho preso la polmonite».

«Non c’è stato da interpellare un indovino», commenta lui.

Io rido.

In realtà, penso, mi sono sempre sfaldata con facilità.

«E il cinema?»

«Il cinema era più facile», gli rispondo senza esitare, «ma noioso, madonna! E poi spesso era roba molto brutta. Quello che ha visto il ragazzo dell’altro giorno non era neanche dei peggio».

L’ora dell’aperitivo è arrivata. Sul banco il ragazzo cinese sistema qualche stuzzichino, per lo più roba da poco o resti della giornata, brioche salate con formaggio e prosciutto tagliate in quattro parti, patatine e noccioline, le olive, una frittata fredda con i piselli fatta a pezzi piccoli e sottili.

Dietro di me le vetrate sono aperte. Ragazzini guardano i cellulari e ciondolano, ma la loro indolenza non mi frega. Rischiano continuamente, anche di morire, senza rendersi conto. Come ho rischiato io, è normale. Non sanno nulla delle cose degli adulti.

«Comunque, non è per quello che ho smesso di lavorare nel cinema», aggiungo guardandolo negli occhi. Mi è venuta la parlantina, saranno il vino, la seduta con Andre, sarà la mia magrezza o la mia malinconia.

Ti è piaciuto questo racconto? La copertina? La redazione? Tutti e tre?

Ho vissuto quei luoghi, ho immaginato dei volti. Ero lì con loro ad ascoltare. Bellissimo racconto!

Mi pare di essere lì, in quel bar.

E di aver voglia di farmi raccontare.

“Miracolo” della più bella scrittura.

Una bellissima scrittura, vorrei leggerne ancora, il seguito

Mi e’ piaciuto molto, scritto molto bene. Scrittura asciutta che rende benissimo l’ atmosfera e i personaggi (curiose e interessanti le similitudini con gli animali).

Avrei voluto continuare la lettura… Confido di poter leggere altri suoi racconti o romanzi.