di Pietro Bocca

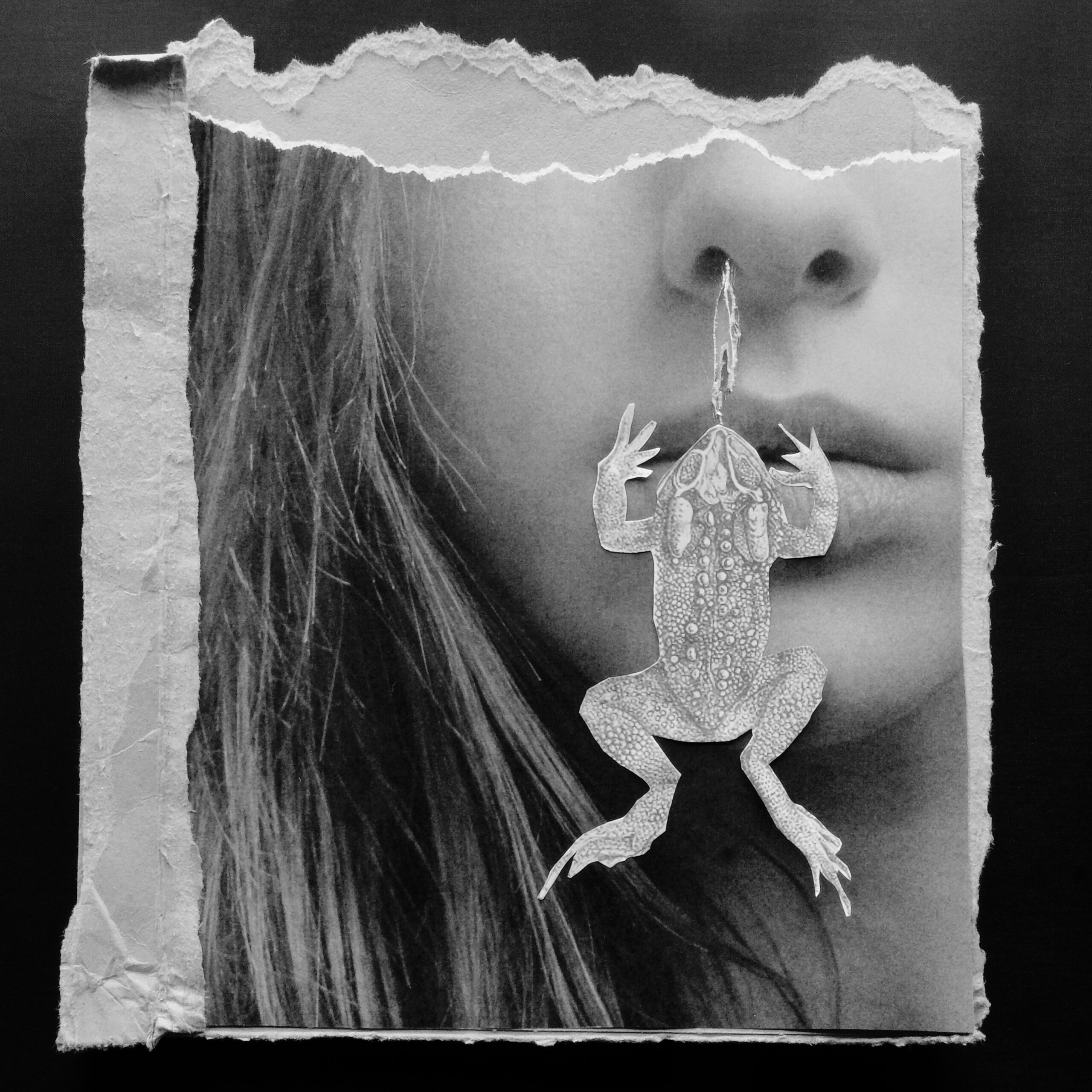

Copertina di Cirkus Vogler

Se il nome di Robert non fosse stato, per lei, così terribilmente simile al gracidare di una rana nello stagno, forse Elena non avrebbe dovuto sporcarsi le mani.

La prima volta era successo in Normandia, in luna di miele, quando lo aveva visto piegato su una pietra lunare intrecciata a fili d’erba preistorici, dicono, plastificati e ossificati attorno alle porosità della roccia. Robert la guardava come una stele delle vite passate – e intanto lei, qualche passo più indietro, aveva avuto l’ennesimo attacco di crampi e feroce epistassi. Era caduta a terra con il sangue sul labbro, gli artigli pallidi, stretti intorno alla fascia addominale, e lo aveva chiamato: Robert, Robert, Robert, Robert, Robert, Robert, Robert, Robert, Robert, Robert, (lui guardava la pietra lunare), Robert, Robert, Robert, Robert, Robert, (stava attento ai rilievi), Robert, Robert, Robert, (le orecchie che selezionavano la frusta del vento sui prati, e non Elena). Robert. E già allora aveva pensato, se questo è mio marito, dio, se questo è mio marito che faccio: la fede era ancora lucida e lanciava bagliori dall’anulare.

Poi si era ripresa da sola, attorno non c’era nessuno, un bastimento di nuvole faceva scomparire il sole, le falesie, Robert come un ranocchio, con le gambe piegate e braccia lì in mezzo; e si era messa sulle ginocchia, pulendosi con le mani sul naso e stropicciandole sporche sull’erba. I crampi erano passati. Robert guardava la pietra lunare e non poteva vedere nient’altro, sordo, ed Elena, che aveva nascosto già troppo rancore nello stomaco, aveva visto una pietra, non lunare, un sasso, l’aveva preso in mano, mezzo chilo ma neanche, e aveva camminato fino al marito. Gli aveva messo una mano sulla spalla, sulla giacca di tela, come un Caino. Robert non si era neppure girato.

«Elena, guarda. È una cosa incredibile. Questa pietra ha quasi l’età del mondo».

Robert aveva sollevato l’indice sovrappensiero, poi lo aveva abbassato.

«I bacini idrotermali ribollivano, raggiungevano temperature elevate, e ogni tanto succedeva questo», tirava su col naso, «un miracolo».

Elena aveva stretto la sua pietra nella mano destra fino a impazzire. Stringi la pietra, stringi la pietra, stringila, fatti del male per non farla grossa. Robert l’aveva notata con la coda dell’occhio.

«E quella che roba è? Fammi vedere».

Si era lasciata prendere il sasso dalla mano, docile, il volto non si schiodava da Robert, dal nome di Robert, dal gracidante nome di Robert, che aveva preso la pietra fra le mani e si era messo ad esaminare, come un mineralogista, non era un mineralogista, il sasso del tutto comune che la moglie gli aveva portato in regalo, come una bambina all’asilo. Le aveva persino fatto un sorriso.

«Ti piace questa? Vedi, è una pietra comunissima, potrei addirittura chiamarla “un sasso”», aveva ridacchiato grattandosi la tempia, «ma è bella, ha una bella forma. La si potrebbe mettere in cima a una lancia. Portiamola a casa».

Elena aveva annuito. Perché no: siamo a centinaia di chilometri di distanza, portiamola a casa, mettiamola in cima a una lancia, aveva pensato, e poi teniamoci in casa una lancia, fra un busto di pirite e il quarzo del Madagascar, come una pistola di Cechov. Robert le aveva passato di nuovo la pietra, e lei l’aveva lasciata rotolare lungo il pendio per allontanarsene, allontanare il pensiero, stendere la fronte aggrottata. Poi suo marito l’aveva guardata in faccia, forse riconoscendo le pupille dello scorno, e le aveva detto: «Amore, cos’hai? Sei un po’ sporca sulla guancia», con il braccio teso verso di lei, e la mano che le toglieva dal volto qualche piccola crosta di sangue, «ecco, così. Dev’essere il fango. Sei pulita di nuovo».

Elena gli aveva guardato attraverso la testa, puntando gli occhi sulla fronte, e lo aveva ringraziato. Grazie tesoro.

«Dai, andiamo a bere un bicchiere di vino. Qui ho finito. Abbiamo tutto? L’hai fatta una foto?»

Robert si era alzato in piedi, e dopo aver spulicchiato le ginocchia sporche di terra si era avviato verso la Jeep a noleggio parcheggiata poco lontano. Lei era rimasta vicino alla pietra lunare.

Per tutto il viaggio di ritorno all’hotel, Elena aveva pensato – non senza una certa vergogna – al corpo di suo marito, mineralogista improvvisato, che cadeva come “un sasso” dalle falesie francesi.

Poi era successo di nuovo, e più volte. Una se la ricorda bene. Robert, due anni dopo, in un bistrot parigino affollato di gente comune e intellettuali boriosi, e Robert che “interloquiva”, che non parlava come al solito, con parole normali, da persone normali: “interloquiva” in francese – Elena lui si chiama Jean-Jacques e ha scritto un pamphlet amletico sull’etimologia estetico-esistenziale del concetto di “donna”, è uno scrittore romeno, è omosessuale, mi sta chiedendo se, a tuo avviso, il concetto di performatività di genere è un fattore intrinseco all’agency dei movimenti proto-femministi, o se le letture di genere post-sessantottine sono una scusa per fare le vittime, ed Elena aveva spostato la forchetta nel suo piattino cimiteriale di torta all’arancia, e aveva detto: «Sì».

Robert l’aveva guardata con amore e imbarazzo, povera Elena che non capisce le disgiuntive, e aveva detto a Jean-Jacques che sì, sua moglie rifiutava l’opposizione arbitraria fra un concetto e l’altro, e che a dirla tutta deprecava anche l’approccio trans-femminista, e perché no, anche quello eco-terrorista, e Jean-Jacques – che Elena aveva classificato come un insetto larvato, con i suoi capelli gellati e piegati all’indietro, un essere umano uscito l’altro ieri dal bozzolo –, insomma Jean-Jacques si era illuminato, e aveva chiamato a gran voce Simon, e poi Pierre, e poi François, e questi avevano torto il collo per intercettare la chiamata, nel loro girocollo telescopico in cachemire, ed erano accorsi come merda sulle mosche, o viceversa. Mentre Robert “elucubrava” [Robert, c’est magnifique!], mentre Robert “pontificava” [Robert, t’es perfect pour la téle!], mentre Robert “faceva Robert” e tutti gli altri facevano finta di essere così concavi nel cuore, così mangiati dall’interno, da voler davvero ascoltarne le boiate metadiscorsive e gli strafalcioni teoretici, Elena aveva stabilito che avrebbe speso la sua serata strappando piccoli lembi dal tovagliolo di carta: uno strappo ogni qual volta fosse stato pronunciato il nome di suo marito, Robert, e uno ogni qual volta avesse sentito Robert pronunciare il suo. La testa le cadeva sul polso, il gomito, il gomito appoggiato sul tavolino in legno sbreccato da generazioni di sigarette francesi spente a metà, gli occhi che saltavano dal naso adunco di Pierre alle orecchie elefantoidi di François, fino alla bocca sempre sempre aperta di Robert, mentre dalla vetrata del bistrot passavano i riflessi dei lampioni stupidi. Aveva ordinato un’altra fetta di torta all’arancia: mio marito ha un’opinione su tutto, pensava, chissà cosa pensa di me – e nel frattempo dilaniava il tovagliolo di carta con le unghie mangiate dall’ansia, un pezzetto di qua e uno di là, e uno di nuovo di qua, fino a che il monticello di carta a nome del marito aveva inglobato, per manifesta superiorità, i tre piccoli strappi col nome di Elena, e una rabbia terribilmente noiosa le aveva smosso la pelle e la carne, fino al profondo dei reticoli di globuli rossi e globuli bianchi. François cercava l’attenzione di Robert chiamandolo per nome, Pierre gli aveva messo una mano pelosa sulla coscia, Jean-Jacques ascoltava e chiedeva a François di stare zitto per ascoltare meglio, perché Robert, Robert, Robert aveva qualcosa da dire: Elena invece tremava e sentiva scorrere dal naso, come sangue, il gracidìo paludoso del nome del marito.

Si era passata la mano sul labbro superiore per confermare l’attacco d’epistassi, e quando l’impiastro rossiccio sui polpastrelli le aveva dato conferma, aveva deciso di non fare più niente. Le sarebbe piaciuto raccogliere in un pugno gli stralci del fazzoletto, come fossero particelle dell’esistenza blateronica del marito, e ficcare quello stesso pugno prima nella bocca di Robert, per farlo finalmente tacere, e poi – facendo stridere i denti fino a spezzarsi – spingere più a fondo, senza fretta, per trovare la strada che dalla gola porta al cuore e percorrerla a spanne, per varcare la frontiera e per comunicare. In breve tempo, però, era giunta alla conclusione che non ne valeva la pena. Si era quindi appoggiata di peso allo schienale della sediola in vimini, passando l’indice coagulato fra le ciocche castane, e aveva aspettato.

Dopo un quarto d’ora, un cameriere di diciassette anni magro basso e pallido era passato dal loro tavolo. Robert, Jean-Jacques, Pierre, Simon e François tenevano ancora le teste chine in circolo, parlavano del nuovo ordine mondiale e di alcune coincidenze formali fra l’epica cavalleresca e lo sport della boxe, di cui né Elena, né tantomeno Robert, che però “favellava” sciolto, avrebbero saputo dire alcunché. Quando il cameriere aveva visto Elena le aveva puntato il dito contro, di piatto, come un giudice ateniese, e le aveva detto madame, vous êtes sale. Elena aveva finto stupore – come, sono sporca?, dove sono sporca?, allargava le pupille, e il ragazzo le aveva suggerito che poteva trattarsi del suo mento, che appariva ormai arrugginito dal sangue rappreso, ma lei aveva continuato nella finzione, e gli aveva chiesto ulteriori spiegazioni. In seguito il cameriere, esasperato dalla demenza dello scambio ma turbato dalla bellezza di Elena, si era diretto verso la cucina per recuperare un plico di fazzoletti – lei si era alzata in piedi mostrando le cosce splendide sotto la gonnella a fiori, e d’istinto l’aveva seguito, terrorizzata. Cosa avrebbe dovuto fare? Prendere quel ragazzino nella cucina, sbatterlo contro le piastrelle di marmo e rubargli la giovinezza? Piegarsi sulle ginocchia, o farlo piegare sulle ginocchia, e lasciare che tutto il resto finisse da sé? Quando il cameriere si era girato e se l’era trovata davanti, putain, con la paura negli occhi, Elena aveva finito per prendere i fazzoletti dalla sua mano, merci, e nascondersi da sola dietro la porta del bagno, senza avere neanche il tempo di piangere. E si era sentita di nuovo bambina.

[All’età di sette anni Elena correva fra una lingua di brughiera e lo stagno, in campagna, mentre sua madre bagnava le piante del giardino – l’annaffiatoio aveva il becco a forma di fiore. La natura aveva la forma della natura nei sogni, mitologica, e dal cielo non venivano che lampi di luce bollente da cui proteggersi nell’acqua. Lo stagno: Elena si bagnava nuda a sette anni nello stagno, e poi a diciassette anni nello stagno, nato per sbaglio da una deformazione del fiume artificiale. Colonizzato dai piaceri dell’infanzia prima, e della gioventù fiorita poi. Mamma, diceva Elena a sette anni, voglio fare il bagno: e Leda scostava con indice e medio la zanzariera, il varco fra il dentro e il fuori, la sua gabbia emostatica, e la lasciava correre muovere il corpo e parlare coi boschi, mentre il vecchio legno della villa a due piani veniva corroso dall’acredine di un futuro incombente – e dal lavorìo costante dei tarli. Elena correva allo stagno con i capelli sciolti e i piedi nudi, la terra era soffice, l’erba alta la nascondeva e dall’alto, (Leda la guardava dall’alto), la sua corsa assomigliava al guizzo di un pesce che scivola di roccia in roccia per cercare una tana. Poi Elena a diciassette anni arrivava allo stagno e slacciava la veste con un semplice gesto, specchiata nuda nell’acqua, con la pelle liscia e bianchissima, braccata dall’argilla sulfurea di cui si copriva, per pudore. Le esalazioni dello stagno la avvolgevano e le solleticavano le piante dei piedi, le fosse poplitee, le cosce tornite nel candore, fino al pube al seno al mento poggiato, con dolcezza, sulla spalla, e a sette anni si immergeva di schiena lasciando pendere in superficie le labbra. In primavera, ogni anno, uno stormo di cigni si addossava alle sponde – e anche Leda scendeva a bagnarsi.

Al centro dello stagno c’era un ranocchio. A sette anni Elena lasciava che le saltasse in grembo, e a diciassette, mentre galleggiava sospesa nella trasparenza melmosa, lasciava che le riposasse sul pube. Sua madre scendeva al fiume per riempire l’annaffiatoio e la guardava: sua figlia Elena, fiorescente. Il ranocchio gracidava, “monologava”, e nel silenzio frondoso del mondo organico diceva: — Robert.

Compiuti i diciott’anni Elena aveva scoperto l’eventualità della morte. Leda invecchiava: mentre sua madre sbiancava sui capelli, Elena l’accarezzava e le stirava la pelle, che ricadeva più tardi in piccole onde di grinze. Allo stagno, superata la soglia dei giunchi, Elena aveva trovato il ranocchio squartato, con il ventre mangiato da un becco, e le lunghe gambe palmate che si incrociavano, come ponti, per un banchetto di formiche e larve.

Aveva chiesto a sua madre, mamma, perché hanno ucciso il ranocchio. Leda aveva mosso la mano sulle clavicole della figlia, poi sulle labbra e passando dietro, fino alle scapole, cercando l’evidenza di un becco o la cartilagine polposa delle ali di un cigno divino. E le aveva detto: d’ora in poi canti tu.]

Ma adesso che si trova Robert davanti agli occhi, girato di spalle in cucina, dopo un’assemblea condominiale in cui ha smosso coscienze con fare anfitrionico, e ha citato due volte Evola e una Nietzsche per scongiurare un aumento delle utenze (intento di per sé nobilissimo), Elena stabilisce di avere toccato il fondo. Che cos’è una casa?, pensava: di sicuro non è uno stagno. Eppure sentiva lo stesso il fetore del fango, i girini fra le dita, la gerarchia dei respiri organici. Mentre Robert sfoggiava un’ars oratoria invidiabile, infatti, e le mogli del palazzo si scambiavano occhiate da menopausa (tanto più che suo marito era eccezionalmente mediocre nell’aspetto), Elena aveva dimenticato di colpo come azionare nel suo cervello quel legame fono-sintattico che faceva di “Robert” un qualsiasi nome proprio. Quando le mogliettine con le gonne di pizzo e i quadricipiti scoperti chiedevano a suo marito delucidazioni sul da farsi [Robert, mi scusi, con tutto questo parlare mi sono persa, può ripetere ancora?], Elena sentiva nelle orecchie un gracidare meccanico e acquitrinoso, e vedeva sua madre allo stagno, Leda anziana, meraviglia bianchissima, poi il ranocchio squartato dal cigno, e mentre sedeva appoggiata sul pizzo di una seggiola di legno rubata nel cortile di una scuola elementare, al cospetto del pantheon antropologico di via Menelao 10, si guardava le mani e vedeva del sangue: eppure il suo naso sembrava pulito.

È comprensibile quindi che in cucina, mentre Robert taglia le cipolle e le spiega la differenza fra le cipolle bianche e le rosse, Elena non si trovi a suo agio nell’ascoltare di nuovo un ranocchio blablà, incapace di fare silenzio, ed è altrettanto comprensibile che forse si avvicini al cassetto delle posate, e che ipoteticamente prenda in mano tre forchette, un paio le apparecchi sul tavolo, e l’altra la dimentichi in mano.

Robert, pensa Elena: ma basta. E Robert, che ha un talento nel fingersi cieco di fronte alle turbe coniugali che non siano le proprie, accende la radio e le canta tutte, una dopo l’altra, tutte le canzoni mentre le cipolle (rosse, non bianche) sfrigolano con lo zucchero di canna e l’aceto balsamico nella padella, caramellabili. Ma di chi è davvero il turno di cantare?, si chiede Elena, che insieme al marito non canta mai niente, perché lui sostiene che abbiano “voci poco accordabili”. Forse tocca a lei a cantare, questa sera, dice fra sé. E sarebbe anche giusto. Allora, quando alla radio passa un pezzo estivo, un cantabile semplice, in un piccolo frangente di silenzio dove Robert sta avendo problemi col fuoco del fornello, Elena rilassa i muscoli e inspira dal naso: placa la circolazione, si prepara all’esordio, le viene quasi da sorridere per la gioia scaturibile da un gesto così facile, così umano. È felice. Ma quando comincia a far vibrare le corde vocali, Robert starnutisce con forza e le spazza via il tempo.

Elena si ferma, per forza, inebetita dal contraccolpo del suo canto abortito, e ulteriormente confusa dalla voce baritonale di Robert che inizia a cantare sbadigliando le parole del testo. All’inizio crede di svenire: un getto d’epistassi le monta nel cervello, le mura turchesi della cucina si occludono, il frigorifero diventa una bara bianca per animali morti, le mensole sporgono come avvoltoi infarciti di noodles e sughi sulle loro teste, dai fornelli esplodono incendi estivi, ogni cosa mostra il suo volto ippocratico, prima di avvolgersi negli odiosi versacci che sgorgano dalla gola di Robert – che senza smettere di cantare si gira, l’appartamento è diventato un bosone infernale, invisibile; e guardando sua moglie, al posto dello “zam zam” finale che dovrebbe chiudere la canzone, si gira per guardarla e canticchia: crà crà.

Dunque: quando Elena infilza per la settantaduesima volta la forchetta nella nuca di Robert, lo fa con piacere. Si prende una pausa di un momento, quella sì, per sistemarsi un ciuffo di capelli in disordine, e stabilisce che ci si può anche fermare. Si alza in piedi. D’altronde, facendo tutto a modino, è riuscita a evitare che le cipolle caramellate si bruciassero. La serata sembra insomma promettere bene: la cena è quasi pronta, la musica è piacevole, e pare che in televisione diano una commedia all’italiana. A interrompere il suo flusso di pensieri, mentre si lava le mani e le braccia nel lavello della cucina, è un prurito che nasce prima dalla spalla, e poi scende più in basso. Si gratta sovrappensiero con la mano sinistra.

Il prurito si estingue: Elena riprende a lavarsi. Dalla sua scapola si stacca una lunga piuma, candida come il mito, che volteggiando leggera discende verso il basso, in cerchi tridimensionali. Fino a incastrarsi tra gli incisivi, scoperchiati e violacei, del suo defunto marito ranocchio.

Ti è piaciuto questo racconto? La copertina? La redazione? Tutti e tre?