Testo: Francesco Spiedo

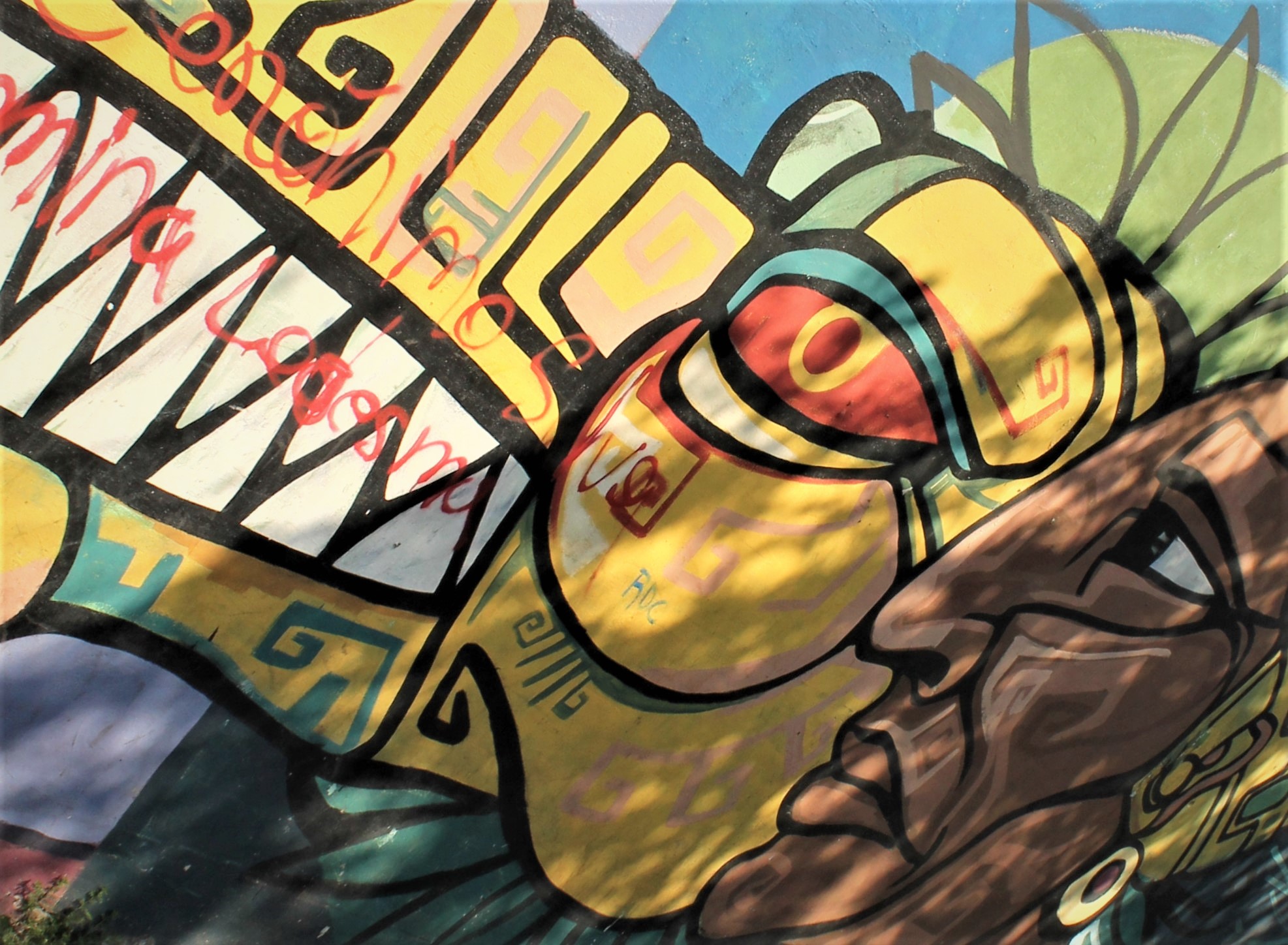

Copertina: Il giorno della grandine – Antimonio

In realtà le cose veramente difficili son tutte quelle che

la gente crede di poter fare in qualsiasi momento.

J.C.

Gli hanno lasciato una lattina con su scritto Loca Cola, se soltanto sapesse leggere. Invece osserva il piccolo registratore a metà del tavolo, tra la sua postazione e quella sulla quale si sono alternati indigeni di diverse tribù. Uomini bianchi li accompagnano, assistono all’inutile tentativo di instaurare una comunicazione, poi li scortano nella sala paghe. A ogni tribù è stato offerto cibo in cambio di aiuto, qualcuno ha chiesto della farina, qualcun altro del latte, altri della carne in scatola. La foresta si è fatta sottile e gli indios stanno lentamente imparando la lingua e le abitudini dell’invasore. Tutti sembrano capire, o almeno ci provano, tutti tranne l’uomo sconosciuto. Se ne sta abbandonato sulla sedia come un condannato a morte, si agita, risponde, ma non capisce e non si fa capire. Dopo l’ennesimo fallimento i ricercatori hanno sfiatato alcune lattine, le hanno buttate giù in pochi sorsi, poi ne hanno aperta una anche per l’indigeno. Nella stanza c’è il solito caldo appiccicoso, un problema di latitudini. Prima di uscire uno studioso gli ha detto bevi, ma è stato un riflesso involontario, chiudendo la porta alle spalle si è dato dello stupido.

Da quando l’uomo è stato intercettato al limitare della foresta di Xuaxa, si sono sovrapposte decine di teorie: un membro di questa o quella tribù, un performer in cerca di fama, un malato di mente. Man mano che la lista di tribù s’assottiglia la speranza di trovare un collegamento tra quell’uomo e un qualsiasi indigeno passa dal plausibile all’improbabile. Sembrano tutti provati. L’uomo sconosciuto è il più teso, ha gli occhi piccoli e nervosi, non ha bevuto nulla di quello che gli è stato offerto e non ha mangiato altro che alcuni semi. Al termine di ogni incontro si passa una mano sul volto, si colpisce le dita e annuisce verso lo specchio ripetendo sempre gli stessi suoni, forse parole, probabilmente domande. Convincerlo a seguirli in città non è stato semplice, farlo accomodare in auto è stata un’impresa impossibile: un lungo viaggio a piedi fino alle stanze dell’Università di Antropologia.

* * *

Martino Ramon è il contadino che ha intercettato l’Uomo di Xuaxa, come viene oramai soprannominato l’indios, anche se Ramon gli aveva già dato un nome: Yoyo, perché cammina e saltella allo stesso tempo, con la testa che va spuntando dalle spalle e poi si affossa, seguendo i passi. Il contadino l’aveva visto sbucare dalla foresta, correre inseguendo un animale e poi fermarsi nel bel mezzo della strada. Pareva essersi perso, si guardava attorno come un bambino che per la prima volta esce di casa, e senza dare il tempo a Ramon di dire nulla tornò di corsa oltre la soglia degli alberi. Sono rimasti a guardarsi per qualche minuto, poi il contadino è rientrato in casa per prendere la macchina fotografica e l’indigeno è sparito. Solo qualche ora dopo i due si sono ritrovati davanti agli alberi da frutto, uno nei panni del ladro l’altro nei panni del derubato. Poi l’Uomo di Xuaxa ha provato a dire qualcosa, Ramon ha tentato una risposta, ma l’unica cosa da fare era lanciargli del cibo, mangiarlo insieme a lui. La vista dell’uomo bianco l’aveva agitato, ma la fame doveva stringergli le carni.

Per giorni Ramon si è preso cura di quell’uomo smagrito, impaurito, senza dire una parola. Quello che non poteva la lingua, potevano i gesti, le simulazioni. Così Ramon gli aveva insegnato il significato della parola Letto, ad esempio, anche se l’indigeno continuava a dormire sotto un albero, sul retro della casa. Guardava con sospetto la forchetta e preferiva utilizzare le mani, ma sembrò sorpreso dal sapore della birra e delle patatine, ne mangiava e beveva fino ad addormentarsi davanti la televisione. Un oggetto che catturava la sua attenzione.

Li trovarono dopo settimane, anzi fu lo stesso Ramon ad avvertire le autorità: aveva ascoltato la storia dell’aggressione alla tribù Mahali al confine nord della foresta, appena prima dell’inizio della grande battuta di terra nera e marrone che porta fino alla miniera. L’arrivo delle automobili spaventò l’Uomo di Xuaxa e né l’interprete, né un indigeno Mahali vestito di piume, riuscirono a convincerlo a salire a bordo: persino Ramon provò come aveva provato con il letto, il divano, la televisione e le patatine. Niente, non appena l’auto iniziava a muoversi, forse il rumore, forse la sensazione di vuoto allo stomaco rendevano l’indigeno ingestibile. Ramon lo guardò andare via seguendo a piedi la berlina grigia. Dopo qualche ora di viaggio fu chiaro che non apparteneva ai Mahali e in pochi giorni fu evidente che non apparteneva a nessuna delle tribù conosciute.

* * *

L’indios preferiva di gran lunga la casa di Ramon, così come sembrava più a suo agio con il nome Yoyo che con quei continui riferimenti alla foresta. La parola Xuaxa non significava niente per lui, ma se possibile accentuava il senso di distacco e abbandono. Preferiva la casa di Ramon perché era appena alla fine degli alberi, soltanto l’inizio della terra dell’uomo bianco che prima non c’era e che invece adesso tagliava in due la strada immaginaria che avrebbe dovuto percorrere. Ma dove stesse andando, perché, da quanto fosse in viaggio, nessuno lo sapeva. Le uniche informazioni che avevano potuto dedurre erano il sesso, maschio senza dubbio, e l’età, forse sui quaranta. Il resto rappresentava una domanda senza risposta e quello era lo scopo delle ripetute sessioni con antropologi e membri delle altre tribù. Riuscire a scoprire qualcosa su quell’uomo, dargli un nome, un senso: bisognava parlarci, nient’altro.

Il rettore dell’Università decise di porre come obiettivo non più il tentativo di individuare la tribù di appartenenza dell’Uomo di Xuaxa, ma di instaurare una qualsiasi forma di comunicazione. L’isolamento forzato dell’indios sembrava iniziare a procurargli dei problemi, diventava sempre più scontroso e triste, alternava lunghi momenti di inattività a impazienti scatti di nervosismo. Probabilmente frustrato dal non riuscire a farsi intendere. Anche lo specchio venne rimosso dalla stanza dei colloqui perché diventò ben presto chiaro che l’uomo di Xuaxa non ne comprendeva la funzione, anzi, era convinto vi fosse un altro uomo nascosto oltre il vetro. Gli parlava non appena restava solo e sulle prime sembrò agli studiosi un buon modo per imparare qualcosa sul suo linguaggio: però non solo la lingua restava sconosciuta, ma l’indios sembrò diventare sempre più aggressivo, fino al pomeriggio nel quale arrivò a colpire lo specchio. Forse pensava di essere di fronte a uno stupido, o un impertinente, che non faceva altro che ripetere le sue stesse domande. Doveva aver perso la pazienza e prima che potesse farsi male, o impazzire, decisero di rimuovere lo specchio. Quell’uomo era regale e dignitoso, sembrava abituato a essere ascoltato e a dare ordini, quell’insubordinazione lo rendeva furioso. Quando non incrociò più lo sguardo del suo riflesso ne sembrò felice, poi cadde in una nuova depressione, ancora più acuta: era immerso nella totale solitudine, era senza la foresta e vivere al chiuso non sembrava rientrare tra i suoi desideri. Il letto, ad esempio, continuava a trovarlo scomodo e gli preferiva il pavimento.

Dopo tre giorni di attente osservazioni un gruppo di antropologi riuscì a codificare una serie di gesti e a instaurare una primitiva forma di comunicazione: conoscere qualcosa sul passato di quell’uomo era impossibile, era come se non fosse mai esistito o non esistesse ancora, almeno fino all’ultimo giorno della seconda settimana di permanenza negli studi dell’Università. Uno dei ragazzi che avevano trascorso più tempo con l’indios riuscì a comprendere, o forse intuì, o meglio azzardò, che l’uomo si trovasse in quello stato di viaggio o forse fuga da almeno dieci anni. Confrontando giornali e notizie governative, gli studiosi trovarono un nome: Amenàwa.

Quando l’indios ascoltò quella parola iniziò a piangere e annuire, ad annuire e piangere. Questa scoperta apriva nuovi e angoscianti interrogativi. La tribù era stata dimezzata e viveva nel cuore più nascosto della foresta, si avevano sporadiche notizie, solo uno dei membri si era mai avventurato al di là dei Cucuna malama, dei prati di ferro, ovvero le distese immense della miniera di ferro che sorge proprio dentro la foresta. Perché aveva abbandonato la sua casa? Ma sopratutto come aveva fatto a sopravvivere affrontando 500 km di solitudine? Tanto distava l’ultima posizione nota della tribù degli Amenàwa dalla casa del contadino Martino Ramon, dove l’indios era comparso, sbucando dalla foresta dritto nel mondo dei bianchi.

* * *

Dieci anni fa c’è stata una guerra, di quelle invisibili che si combattono lontano dalle telecamere. Qualcuno sapeva, tutti ignorarono. La multinazionale pagava bene per i terreni che le venivano affidati e pagava bene i falegnami affinché si prendessero i terreni che le venivano negati: per ogni metro di terra acquistato c’erano due che facevano spazio ai capanni degli attrezzi, agli spogliatoi degli operai oppure si aprivano a metà per tirarne fuori il ferro. La miniera ingurgitava tonnellate di alberi in terre spesso disabitate, ma che qualche altra volta appartenevano a tribù più o meno fortunate: alcune parlavano una lingua sorella e riuscivano a trovare degli accordi, migrando ancora più a sud, altre iniziavano piccole guerriglie ma poi finivano come le prime, magari nel nord. Altre, come gli Amenàwa non capivano le urla dei falegnami, sentivano soltanto il rumore sordo delle accette, il pianto degli alberi, ma se anche avessero capito probabilmente non avrebbero mai abbandonato la foresta all’avanzata del ferro.

Gli Amenàwa erano sopravvissuti soltanto grazie al coraggio del giovane figlio del capo villaggio: Abuhè aveva visto la madre cadere, il padre combattere ed essere raggiunto alle spalle da un proiettile, i suoi fratelli e le sue sorelle venir feriti, colpiti, ammazzati. Però era riuscito a scappare, aveva raggiunto un villaggio vicino, era riuscito a farsi capire, a catturare l’attenzione e a far commuovere una pattuglia: aveva nove anni, il corpo ricoperto di sangue e piangeva. I ritagli di giornale di quei tempi raccontano la scoperta dei poliziotti come la scena più macabra che la foresta avesse mai vissuto: dozzine di corpi senza vita, decine di feriti, qualche mutilato, due pire di cadaveri già per metà carbonizzati, gli alberi imbrattati, ricoperti di viscere e scheggiati dai proiettili. Al suolo c’era anche uno dei falegnami con due frecce conficcate tra gli occhi, era l’unico bianco perché gli altri dovevano essersi dileguati nella foresta non appena avvertito l’arrivo della Polizia.

Il piccolo Abuhè riuscì a raggruppare i sopravvissuti, dopo averli cercati per giorni tra il fitto sottobosco e gli alberi carichi di pioggia: gli Amenàwa ricostruirono il villaggio, piansero i propri morti, trovarono la protezione del governo e il bambino imparò persino la lingua dei bianchi. Era l’unico della sua tribù a saperlo fare ed era anche l’unico a lasciare, di tanto in tanto, il cuore nero della foresta per raggiungere le città. Lo faceva per incontrarsi con qualche giornalista o volontario, solo quando gli Amenàwa tornavano a essere minacciati. Il cuore della foresta è circondato dalla miniera, la sua sopravvivenza somiglia a quella di una riserva, la sua esistenza a quella di uno zoo per essere umani.

* * *

I due indios si guardano a lungo senza parlare, stentando a riconoscersi oppure ad accettare di essere davvero chi sono. Poi una domanda, o qualcosa che somiglia ad una domanda, lascia le labbra di Abuhè, un ragazzo fatto e maturo, segnato da un’infanzia distrutta, caricato dall’infinita responsabilità di vegliare sulla sua gente, e l’altro annuisce. L’indigeno pare un fiume in piena, esonda, si riempie la bocca di parole, le orecchie di risposte, prima con difficoltà, manifestando i segni evidenti dell’isolamento, poi diventando di nuovo sicuro, consapevole della lingua e del significato di ogni suono. Anche Abuhè sembra catturato da quell’uomo, tanto da aver dimenticato il perché della sua presenza. Dovettero trascorrere decine di minuti prima che i ricercatori potessero capirci qualcosa, prima che Abuhè iniziasse a rispondere alle domande degli studiosi, ricordandosi di dover tradurre la conversazione.

L’indios sconosciuto si chiama Huhono, ha circa quarant’anni e da dieci è in fuga nella foresta. Ha abbandonato il villaggio il giorno dello scontro con i falegnami, ferito alla schiena e certo di essere l’ultimo della tribù: il colpo l’ha fatto svenire ed è rinvenuto, probabilmente dopo un’ora, quando tra gli alberi non c’erano altro che cadaveri, montagne di fuoco e risuonavano le voci dell’uomo bianco. Il rumore di altri uomini in arrivo l’ha spinto a fuggire senza dargli il tempo di portare con sé neppure il cadavere di sua moglie e suo figlio. Ha percorso la foresta nutrendosi di erbe, frutti e piccoli animali, uccelli sopratutto: fortunatamente aveva con sé il pugnale ed era riuscito a tamponare la ferita che, dopo aver fatto resistenza, sarebbe guarita lasciando una brutta cicatrice. Il proiettile doveva aver attraversato la spalla senza compromettere nessuna arteria. L’indios sconosciuto si chiama Huhono, è il vecchio capovilaggio ed è il padre che Abuhè aveva creduto morto. Il suo cadavere non era mai stato trovato non perché tra quelli già bruciati dai falegnami, ma perché era riuscito a scappare, inseguito dalla paura e dal rimorso per non aver saputo salvare la famiglia e il villaggio. Huhono, era chiaro anche a chi non capiva la sua lingua, finalmente tornava a vivere: non era più solo.

* * *

Il mattino dopo presero la strada per la foresta, Huhono salì persino in auto rassicurato dallo sguardo del figlio. A metà del tragitto dovettero fermarsi perché aveva iniziato a dare di stomaco, ma in meno di tre ore furono al limitare della miniera, dove iniziavano i prati di ferro. Huhono sembrò irrigidirsi, impiegò qualche minuto a lasciare l’auto: sembrava preferisse l’ammasso di lattai ai grandi cancelli di metallo. Lì finiva la strada pubblica, iniziavano i sentieri battuti dai camion pieni di ferro, di minatori e di strumentazione, ma ancora oltre, subito dopo la distesa nera delle montagne tagliate, pulsava ancora il cuore della foresta di Xuaxa. Oltre i prati di ferro c’era casa. La vista degli alberi, e forse le continue parole di Abuhè, convinsero l’indigeno a poggiare i piedi sulla terra rossa e nera. Padre e figlio dissero qualcosa, poi il giovane ringraziò gli accompagnatori e si avviò oltre il cancello. Le autorità avevano avvisato i responsabili della miniera: tutti i lavoratori ne approfittarono per fumarsi una sigaretta e osservare quell’imprevisto spettacolo.

Due uomini scalzi che sfilano nella miniera, che non hanno interesse per il ferro, che guardano e vanno verso la foresta, non la nemica antica, ma la casa dove tornare. Huhono era scappato, ferito nel corpo e ucciso nell’anima, certo di essere oramai l’ultimo degli Amenàwa. La sua tribù l’avrebbe forse creduto un fantasma se non fosse tornato accompagnato da Abuhè. Correndo tra le dune della miniera, padre e figlio sparirono dalla vista infilandosi, appena possibile, nell’oscurità della foresta madre. Davanti agli occhi del vecchio indigeno sarebbe riapparso nuovamente il villaggio, non più il luogo di morte dei suoi incubi, ma la speranza e il futuro. Dopo qualche minuto passato a fissare l’immobilità rumorosa degli alberi un fischio richiamò i minatori al lavoro mentre una nuvola di polvere si alzava dietro la berlina grigia.

Tratto da una storia vera, quella di Karapiru della tribù degli Awá.