testo e immagini di Federico Mascolo

1

Una telecamera riconosce le nostre facce e ci fa accedere al Parco Naturale di Zhangjiajie. Un pullman ci attende appena oltre la soglia. Guida per un quarto d’ora nella foresta, su un asfalto da biliardo, e ci lascia di fronte a un visitor center grande come il terminal di un aeroporto di periferia. Oltre, si allungano le rocce affusolate, i pinnacoli lussureggianti per i quali il parco è famoso. Per il resto, il campo visivo è occupato da scritte enormi, coloratissime, ineluttabili. Stand di cibo e souvenir. Di fronte, altri pullman caricano gli avventori per portarli alla tappa successiva. La distanza è breve, decidiamo di proseguire a piedi. Anche questo tratto di strada è asfaltato e non prevede un passaggio pedonale. Camminiamo sul margine, i sensi all’erta per evitare i pullman che vanno, e vengono, e vanno. Respiriamo i loro scarichi.

Arriviamo ai piedi del pinnacolo e per salire è necessario prendere l’ascensore. Trecentoventisei metri di acciaio e vetro ancorati al fianco della montagna. Paghiamo un altro biglietto, ci mettiamo in fila. Dopo il primo quarto d’ora la fila entra in un lungo tunnel sotterraneo a pannelli chiari. Le luci sono bianche e forti e una vocina elettronica ripete, su un giro di quattro note, parole che non posso comprendere. Ai lati della fila sono appese locandine pubblicitarie di attrazioni dentro e fuori dal parco, e tra una locandina e l’altra dei baracchini vendono altro cibo e altri souvenir. Fuori dall’ascensore, in cima alla montagna, ci sono pullman per chi li desidera. Noi scegliamo il cammino panoramico, che si può fare solo a piedi.

Si procede in fila indiana. Il percorso è delimitato da grosse balaustre di cemento, gli avventori ci si appoggiano per scattare fotografie. Ogni centinaio di metri si aprono punti panoramici abbastanza larghi da non richiedere la fila indiana. In corrispondenza, coloratissimi baracchini vendono bao e salsicce laccate di soia e coca-cole e dumpling e frittini appena estratti da grossi grassi conici pentoloni neri, e caffè con prezzi europei. C’è la fila per i bagni e quella per le fotoricordo. Le fotoricordo sono scattate da professionisti con maxi-Nikon al collo, per parecchi yuan, tutte dallo stesso angolo perfetto. Mi faccio strada tra la gente per arrivare alla balaustra, ammirare il panorama, scattare anche io. Muovo il tronco e le spalle e le braccia finché non sento la balaustra contro lo stomaco. Sollevo la macchina fotografica. Dietro di me e tutt’attorno la gente spinge e s’accalca e alita e punta gomiti contro schiene e sterni e vocia cose, e dentro l’inquadratura è un continuo di maniche di giacca e zip e svolazzi di sciarpe e spuntoni di prolunghe per smartphone e allora lo sento, acido, che mi risale l’esofago, un conato di disprezzo. Per un momento li odio, tutti ‘sti cinesi.

A posteriori, ho riflettuto parecchio sulle origini di quel disprezzo. Ci ho riconosciuto un grumo di stereotipi fetidi, di quelli che si rintanano negli anfratti umidi del cervello e ne riemergono quando non hai la forza o la pazienza di pensare, lottare. Però quegli stereotipi sono stati la valvola di sfogo, non una matrice. Dietro la mia frustrazione c’era la sensazione di non star vivendo il Parco di Zhangjiajie nel modo in cui ritengo si debba vivere un parco naturale – con la maglietta sudata, gli scarponcini infangati, il silenzio della foresta contro le tempie. Sentivo che tutti quei pullman, baracchini di cibo, percorsi obbligati, tutti quei turisti cinesi col cellulare sempre in mano, vestiti in abiti firmati che non avevano nessuna intenzione di insozzare, mi stavano derubando della possibilità di vivere quel posto in maniera autentica.

2

Quando viaggio sono sempre alla ricerca di un posto autentico. Credo che chi legge possa intuire istintivamente a cosa mi riferisco: un posto ancora non invaso dal turismo di massa, cioè dai turisti-che-non-sono-viaggiatori, cioè da mandrie da crociera e tedeschi in calzini e ciabatte e americani colla panza e il cappellino Ralph Lauren e camionate di cinesi-giapponesi-o-comunque-asiatici che fanno foto a ogni muro sbeccato, ogni lampione, ogni locandina. Un posto in cui i pescatori partono all’alba su barchette colorate o dove i pastori, ora che siete al riparo dal vento, offrono formaggio di malga e un grappino alle erbe distillato in casa. Un posto dove puoi entrare in contatto con la natura primigenia o con un passato semplice-ma-sincero. Un posto genuino, come quelli di una volta.

Nel parco di Zhangjiajie ho fatto una gran fatica a trovare qualcosa di autentico. A dire il vero, ho fatto fatica a esperire autenticità ovunque io sia stato in Cina. Non mi aspettavo nulla dai grandi poli turistici – la Città proibita, l’Esercito di terracotta. Ma anche dove ci sarebbero state le condizioni, c’era sempre qualcosa a distorcere l’esperienza. I tratti visitabili della Grande muraglia cinese sono stati restaurati, talvolta proprio ricostruiti, per essere esattamente uguali a com’erano in passato. A Xi’an, prima capitale della Cina, le antiche mura sono illuminate a led gialli e rossi, e tutt’attorno, oltre la strada a sei carreggiate, sorgono grattacieli che pare di essere a Gotham City. La Pagoda della Grande Oca Selvatica sorge invece nel mezzo di un immenso centro commerciale, e alla sera tutto s’illumina dei neon verdi e viola e gialli e blu e rossi e argentati del più grande spettacolo d’acqua e luci di tutta l’Asia (internet dixit). Nella megalopoli di Chongqing, le antiche baracche di legno sul fiume sono state distrutte per far spazio a grattacieli infiniti; un fac-simile delle baracche è stato costruito per essere riempito di negozi di cibo e gioielli ed esperienze videoludiche e souvenir e illuminato a led gialli come la capanna di un presepe, e tutti ci si fermano per comprare qualcosa o farsi una foto.

Anche nelle aree rurali la faccenda non cambia granché. Verso la fine del nostro viaggio siamo capitati nella contea di Wuyuan, una vallata abbastanza scollegata dalle principali direttive ferroviarie ma piuttosto nota, in Cina, per alcuni villaggi in pietra costruiti sotto la dinastia Song un migliaio di anni fa. Per entrare nei villaggi abbiamo dovuto pagare un biglietto. Non solo: Huangling, il più visitato tra i villaggi della contea, è a tutti gli effetti un parco-a tema-antichità. Si trova in cima a un’altura, ma ci si arriva comodamente in seggiovia. Il percorso di visita è ben segnalato – da qui si entra, da qui si prosegue, questo è il modo corretto di visitarlo – e, lungo il percorso, venditori di salsicce laccate di soia vendono salsicce laccate di soia (le stesse del Parco di Zhangjiajie). Si mangia zucchero filato, si scattano foto panoramiche, si assiste a spettacoli di ballo tradizionali. C’è persino un ponte tibetano in vetro, per chi vuole provare il brivido delle altezze in sicurezza.

A scanso di equivoci: la turistificazione non è questione che riguardi solo la Cina. Anche Venezia, o la Costiera Amalfitana, sono ormai luoghi completamente a misura di turisti che di autentico non hanno più nulla. Anche a Roma o Firenze le vie del centro strabordano di negoziacci che vendono magneti del Colosseo, grembiuli col pisello del David e cibo tipico – cioè autentico – in incommensurabili quantità. Mi sembra però di cogliere una differenza sostanziale. In quello che è un mirabile paradosso – per non dire sfacciatissima truffa – Venezia o Firenze vendono ai turisti il proprio essere antiche, vale a dire la propria autenticità. Ogni giorno, sterminati branchi di turisti calano su Venezia o Firenze con l’illusione di tuffarsi nel passato e poter vivere, per la durata di quel tuffo, un’esperienza autentica.

Huangling, come Venezia, non è autentica, ma al contrario di Venezia non ha alcuna pretesa di esserlo. Non vende il proprio essere antica, genuina, originale. Certo, ogni dettaglio somiglia fedelmente, quasi etnograficamente a com’era un tempo: le case ricostruite della stessa pietra, i terrazzamenti di risaie, i crisantemi e peperoncini lasciati fuori alle finestre a essiccare. Ma è chiaro a chiunque scenda dalla seggiovia che trattasi di una ricostruzione. Tutti sanno che dietro le finestre non vive nessuno e che le risaie, al tramonto, saranno illuminate a neon multicolore. Mi viene da dirla così: Huangling – e come Huangling tutti gli altri siti culturali, storici, naturali che ho visto in Cina – non vende un’esperienza di autenticità, ma una più generica esperienza di intrattenimento. L’intrattenimento può anche essere costruito attorno a luoghi che altrove sarebbero spendibili come autentici – una foresta primigenia, un antico villaggio; tuttavia, il valore dell’esperienza non risiede nel (seppur illusorio) contatto prossimo con la natura, o con il mondo di una volta, quanto piuttosto nel fatto di esserci stati, e di esser stati bene. L’esperienza è più facilmente accomunabile ad altre forme di intrattenimento – cenare in un buon ristorante, guardare un film al cinema, assistere a una partita allo stadio. Per un’esperienza di qualità Huangling punta sul confort, lo svago e il divertimento del turista, prima che sulla preservazione del proprio alone di autenticità1.

3

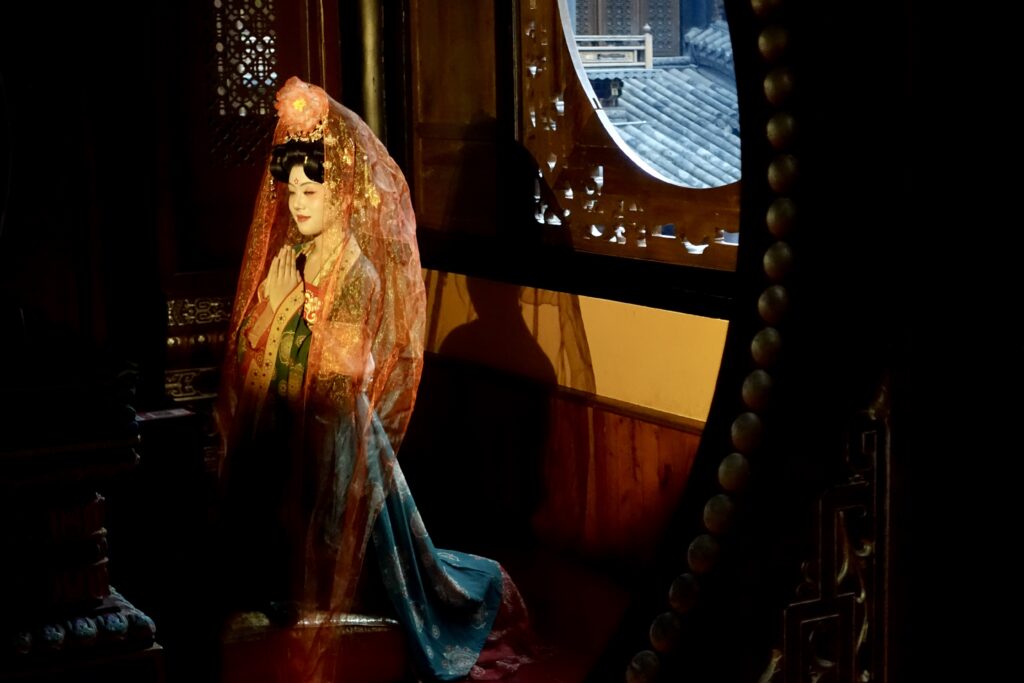

Da quanto ho potuto osservare, i turisti cinesi non sembrano granché interessati al grado di autenticità di un’esperienza, di un luogo che visitano, delle cose che vedono. In generale, non sembrano interessati alla distinzione tra ciò che è autentico e ciò che non lo è – e che a me risulta falso o artificiale. Non posso provarlo, naturalmente; ma l’impressione mi riaffiora alla mente anche ora, mentre riordino appunti e foto. Una di queste foto ritrae una ragazza intenta a pregare nel tempio Luohan, a Chongqing. È sfarzosamente truccata, un velo rosso e traslucido scende ai lati di un abito tradizionale con ricami a fiori. Quella ragazza non è una sacerdotessa né un’adepta; è una turista che ha ingaggiato qualcuno per un set fotografico. Le foto che si fa scattare, seppur in un antico tempio buddista, sono evidentemente, esplicitamente non-autentiche: chiunque le guarderà è consapevole del fatto che la ragazza, così vestita e votata al sacro idolo, stia fingendo di trovarsi nel passato. Questa finzione, che a me risulta posticcia, non sembra per loro essere un disvalore; di ragazze cinesi in posa con simili ornamenti ne ho viste a decine, nel corso del viaggio.

Un’altra cosa che ho notato è che i cinesi fotografano cose che io non fotograferei mai. Come me fotografano il panorama del Parco di Zhangjiajie, ma differentemente da me accettano, nell’inquadratura, pezzetti e frammenti della folla che li circonda – dita, orecchie, ciocche di cappelli; differentemente da me non si curano del fatto che la loro foto sarà uguale a tutte le altre, scattate dallo stesso punto prestabilito. Come me (più o meno2), immortalano gli originali dell’Esercito di terracotta, ma differentemente da me immortalano anche l’ingresso del sito archeologico, che è un enorme capannone, e le repliche che puoi toccare, e i video esplicativi in cui le statue prendono vita. Ora: io fotografo ciò che attrae il mio sguardo e cattura il mio interesse. Se questo vale per tutti – se, cioè, il soggetto di una fotografia è una proxy universalmente valida degli interessi di un individuo, ipotesi che mi sembra quantomeno plausibile – allora i cinesi, quando viaggiano, non sono granché interessati all’autenticità dell’esperienza.

Non saprei spiegare il perché. Mi limito a riportare un’impressione scarabocchiata, a matita, durante una notte passata nella cuccetta più alta di un treno regionale in viaggio tra lo Hunan e lo Jiangxi, con gli occhi scarichi di colore e le narici prima dilatate dal peperoncino di pessimi instant noodles e poi riempite dal fumo delle sigarette sempre accese negli scomparti comuni:

Non distinguono tra passato e presente. Come fai a prendere e ricostruire un’antica cittadina da zero, se hai chiara questa distinzione, se non dai valore al passato in quanto passato? Come fai a travestirti da antico manco fosse carnevale e voler postare tutto su TikTok? Come fai a distruggere a martellate le vecchie tegole di un tetto, gettarle qualche metro più giù senza nemmeno notare i draghi scolpiti in altorilievo? Solo se il presente ha lo stesso valore del passato, solo se i loro contorni si confondono come nella nebbia, nel fumo di una sigaretta. Non coniugano i verbi, non hanno passato né futuro. E il tempo non lo percepiscono come noi – il passato è ciò che ho alle spalle, il futuro davanti a me. Per i cinesi il passato è sopra, il futuro è sotto. Ho letto un paper3 oggi che dice così. Non dicono il mese scorso, il mese prossimo. Dicono il ‘mese sopra’ e il ‘mese sotto.’ È questo che gli impedisce di vedere la differenza tra passato e presente, tra antico e moderno, tra vero e falso, tra originale e copia? Boh. Fumo, tutto fumo. Ste cazzo di sigarette. Non dormirò mai.

Rileggendolo, questo passaggio mi sembra interessante per ciò che dice su di me, piuttosto che sulla Cina e i suoi abitanti. C’è uno scarto improvviso del pensiero, un salto logico che collega l’antinomia passato-presente con quella tra vero e falso. Mi pare rivelatore del peccato originale da cui sono scaturite tutte le righe qui sopra.

4

Autentico ha, per me, una doppia connotazione. Significa vero, cioè reale, non-falso; ma significa anche originale, cioè genuino, come-una-volta4. È in questa ambivalenza, in questo falso sillogismo che sta la mia (in)sofferenza. Quando dico di viaggiare alla ricerca di posti autentici, quello che realmente intendo è che sono alla ricerca degli ultimi cantucci di un piccolo mondo antico, le schegge di chissà che paradiso primigenio ormai perduto dove potrò, infine, trovare qualche briciola di verità. La ricerca è spasmodica. Me ne accorgo riguardando le mie foto: natura incontaminata e muri scrostati e sacrissimi templi e vecchie sdentate, sorridenti, a lavoro nei campi. Anfratti primordiali. Sono invece pochissimi gli scatti che ritraggono la folla, gli shop di souvenir, le fotoricordo in posa. Qui sta l’errore fondamentale del mio sguardo: nel ritenere più veri gli squarci che si aprono sul passato piuttosto che il grande mare del presente. Entrare al Parco di Zhangjiajie e cercare la foresta-di-una-volta, rifiutando così la foresta-di-oggi; rifiutando cioè di riconoscere la sua funzione presente, e infinitamente più autentica, di grande polo turistico in un paese con un miliardo e quattrocento milioni di abitanti.

Ho provato a domandarmi le ragioni di questo sguardo ossessivamente rivolto al passato, di questo metodico rifiuto del presente. Mi sono dato delle risposte, nessuna delle quali sta in piedi da sola. Non penso che l’errore si celi in qualche angolo della mia psiche o del mio carattere. Sto invecchiando, e va bene. Sono malinconico, e va bene pure questo. Mi sembra però di non essere l’unica vittima di questo bias cognitivo che impedisce di riconoscere l’autenticità nelle cose del presente. Mi sembra, soprattutto, che sindrome d’invecchiamento e malinconia non siano sufficienti a spiegare il senso di angoscia che mi pervade quando mi sento turista-in-mezzo-ai-turisti dentro file infinite, quando contemplando una meraviglia naturale non sento niente perché troppo impegnato a ignorare il presente-posticcio che assale lei, la folla formicolante che assale me.

Ho pensato allora che guardo al passato perché mi angoscia vedere ogni angolo di mondo infestato, oggi, dalle termiti del turismo di massa. Mi angoscia vedere ogni luogo diventare merce, commodity, servizio, e nel processo svuotarsi di… di cosa? Benjamin diceva, riporto semplificando, che con l’avvento della società di massa, a causa della loro infinita riproducibilità e con una platea sempre più larga di consumatori disposti a comprarne una copia, le opere d’arte hanno perduto la propria aura. Ecco, mi sembra che l’aura di cui parla Benjamin non sia troppo diversa dall’autenticità che tanto vado cercando. Nell’era del turismo di massa tutti possono viaggiare e tutti vogliono possedere qualcosa dei luoghi che visitano: una fotoricordo, un souvenir, una salsiccia laccata di soia. Qualsiasi luogo toccato dal turismo di massa perde allora la propria aura, e quelli come me – i viaggiatori-non-turisti, i borghesi d’Occidente con velleità pseudo-cultural-antropologiche – fuggono angosciati per cercarla altrove. Verso posti più esclusivi, dove l’autenticità altro non è che la garanzia di non essere disturbati dalla folla e di avere materie prime tipiche e genuine nel piatto in ceramica tradizionale che serviranno al ristorante con vista; o verso posti più esotici, remoti, sconosciuti, dove aumenta la probabilità di incontrare qualcosa di diverso innanzi al quale, ingenuamente scambiandolo per autentico, sarà più facile provare meraviglia.

Credo a quello che ho appena scritto, ma non mi basta. Se la massificazione del turismo spiega (in parte) i miei tentativi di fuga dal presente, non spiega perché il mio sguardo sia puntato al passato. Non spiega, cioè, perché io identifichi come autentico solo quello-che-c’era-una-volta; perché io dia più valore a una ricetta se è tradizionale, a una coltivazione di tè se le foglie sono raccolte a mano da vecchi contadini, a una foresta se l’uomo non l’ha toccata. Non spiega questa lacerante sensazione che nel passato esistesse qualcosa d’inestimabile che il presente ha contaminato, alla quale non abbiamo più accesso. Che fosse il rumore della foresta o il modo di cucinare il sorgo, natura o cultura, cambia poco: c’era qualcosa, nel passato, che gli esseri umani di oggi hanno rovinato per sempre.

Questa sensazione mi appare radicata nel profondo della mia coscienza, e più in generale nella coscienza collettiva dell’Occidente, da ben prima dell’avvento del turismo di massa. Settant’anni fa Lévi-Strauss scriveva, a proposito di viaggi:

Viaggi, scrigni magici pieni di promesse fantastiche, non offrirete più intatti i vostri tesori. Una civiltà proliferante e sovreccitata turba per sempre il silenzio dei mari. Il profumo dei tropici e la freschezza degli esseri sono viziati da una fermentazione il cui tanfo sospetto mortifica i nostri desideri e ci condanna a cogliere ricordi già quasi corrotti.

Claude Lévi-Strauss. Tristi tropici, p. 31. Il saggiatore, 2008. Traduzione di Bianca Garufi.

Oggi che le isole polinesiane, soffocate dal cemento armato, sono trasformate in portaerei pesantemente ancorate al fondo dei mari del Sud, che […] le bidonvilles rodono l’Africa, che l’aviazione commerciale e militare viola l’intatta foresta americana o melanesiana, prima ancora di poterne distruggere la verginità, come potrà la pretesa evasione dei viaggi riuscire ad altro che manifestare le forme più infelici della nostra esistenza storica? Questa grande civiltà occidentale, creatrice delle meraviglie di cui godiamo, non è certo riuscita a produrle senza contropartita. […] Ciò che per prima cosa ci mostrate, o viaggi, è la nostra sozzura gettata sul volto dell’umanità.

Già nel 1955, viaggiare non era più come una volta perché il mondo non era più come una volta; perché tutto ciò che di bello e incontaminato esisteva sulla Terra, sembra dire Lévi-Strauss, lo stiamo distruggendo. Esponendolo alla pervasività con cui gli esseri umani di oggi hanno corrotto il piccolo mondo antico, il viaggio amplifica la sofferenza del viaggiatore. Ma la sofferenza prescinde dal viaggio; sta più in fondo. La sofferenza sta nel progressivo allontanamento della società dall’origine selvaggia e pulsante delle cose. È il topos, tipicamente romantico, del Viandante che dando le spalle allo spettatore, alla civiltà, contempla la potenza primordiale della natura, cercando di scorgere nella nebbia una qualche verità. Diverse riletture contemporanee interpretano il rifiuto del romanticismo nei confronti della società come rifiuto della modernità e della società di massa5. Potrei allora spiegarli così, i lamenti di Lévi-Strauss e miei: come il rifiuto, di derivazione romantica, della società di massa, che dall’Ottocento a oggi non fa che permeare ogni alveolo polmonare della realtà.

Forse. Ma la domanda resta: perché, fatto il gran rifiuto, fuggono tutti verso il passato? Perché i romantici si sono rifugiati nel medioevo, nell’antica Grecia, nel mito del buon selvaggio? Perché già nel 1955, quando Lévi-Strauss scriveva i Tristi Tropici e l’Amazzonia era ancora vergine, viaggiare non era più come una volta?

Non ho risposte. So solo che ovunque intravedo questa sensazione di corruzione e di perdita, questa necessità di rimediare a qualcosa remando verso il passato, l’Origine delle cose, l’Uno. È in Woody Allen che avrebbe voluto vivere ai tempi della Generazione Perduta, e in quelli della Generazione Perduta che avrebbero voluto vivere ai tempi della Belle Époque. È Walden che si rifugia nella foresta, e Chris McCandless dopo di lui. È Pasolini che ulula lo strappo dal grembo materno, e la sete di Camus per l’unità perduta. È nella diffidenza di Leopardi per le magnifiche sorti e progressive, e negli occhi di Foscolo che morendo cercano il Sole. È il grido di dolore universale che Brecht fa proferire al suo Galileo. È anche la retorica fascista del nuovo-ma-antico Impero, e Catone il Censore che duemiladuecento anni fa difendeva in Senato il mos maiorum. È nella debolezza di Orfeo che si volta per paura che il passato possa non seguirlo, e voltandosi lo vede svanire per sempre. È il peccato originale e la cacciata dall’Eden. È la luce verde all’estremità del molo di Daisy che Jay Gatsby furiosamente rincorre, e che invece è già alle sue spalle.

E io, per quanto ancora continuerò a guardarmi ostinatamente indietro? Per quanto ancora rifiuterò di ammettere a me stesso che è solo un modo di non guardare il presente, la velocità supersonica che ci propelle, ogni istante, sempre più distante dall’Origine? Apri gli occhi, invece. Guardati intorno. Siamo poi così diversi, amico cinese che, sgomitando per uno spiraglio nella calca, hai appena colpito la mia clavicola? Siamo entrambi qui, accalcati gli uni sugli altri, a fotografare lo stesso panorama, a procacciarci per un pugno di yuan l’immagine effimera di qualcosa che, per un breve momento, desideriamo. Desidereremo altro, fra pochissimo; o saremo indotti a farlo. Questo è il presente. In questo, oggi, sta l’autentico: tra gli stand di souvenir, in code infinite, nella carne omologata di salsicce laccate di soia, nelle foto tutte uguali. Serve coraggio, amico cinese, per accettarlo. Io non ne ho. Forse riuscirò a trovarlo nel momento in cui lascerò andare le mie fantasie di passato.

Periplo è una rubrica curata da Silvia Penso e mariel.

Per leggere di più.

Ti è piaciuto questo racconto? La copertina? La redazione? Tutti e tre?

- Lo stesso ente del turismo cinese classifica le attrazioni turistiche in base al livello di attività e confort che offrono. ↩︎

- Ho fatto delle foto all’Esercito di terracotta, ma difficilmente le farò vedere a qualcuno per raccontare il mio viaggio. Sono troppo didascaliche, troppo uguali a foto già viste, cioè troppo poco autentiche. ↩︎

- Li Y., Oppenheim G., Thierry G. (2023). Time flows vertically in Chinese. Brain and Cognition 170 ↩︎

- Anche sulla Treccani, i sinonimi di autentico sono gli stessi che userei io: genuino, originale, vero, contrapposto a ciò che è falso, finto, artefatto, costruito. Questo suggerisce che il ragionamento che segue potrebbe essere applicabile non solo a me. ↩︎

- Michael Löwy e Robert Sayre. Rivolta e malinconia. Il romanticismo contro la modernità. Neri Pozza, 2017. ↩︎